突然ですが、古墳や埴輪に興味ありますか?

筆者の住んでいる群馬県にはたくさんの古墳があり、埴輪(はにわ)も多数出土されています。古墳大国群馬県の埴輪の中でも、キュートな表情で人気の上毛野はにわの里公園の埴輪をご紹介したいと思います。

約1500年前につくられた、古代ロマンあふれるアート作品をお楽しみ下さい!

Contents

群馬県に古墳や埴輪が多い理由とは?

群馬県が、全国で屈指の古墳大国であることをご存知でしょうか?

今から1500年以上前、古墳時代から平安時代にかけては、関東地方にも朝鮮半島から最先端の技術や文化が伝わり、日本オリジナルの「東国文化」が栄えました。

古代は、ヤマト王権が確立した近畿地区が日本の経済や政治・文化の中心でした。その頃、群馬県周辺は、「上毛野国(かみつけのくに)」と呼ばれていました。当時のヤマト王権は東国文化を率いる上毛野国との関係を重視していたため、今も群馬県周辺からは、政権とのつながりを表す大きな古墳などの歴史的遺構がびっくりするほど多く発掘されているのです。

そして古墳があるところに埴輪あり。群馬県の古墳ではバラエティに富んだ多数の埴輪が出土しており、そのひとつひとつが非常に丁寧で巧みな製法で作られているのが特徴です。

時代や環境とともに変化を遂げた埴輪たち

群馬県教育委員会では、平成24年から約5年をかけて、県内に点在する古墳の総数を調査。約80年ぶりに行われた大規模調査の結果まとめられた「群馬県古墳総覧」によると、群馬県内で3世紀後半から7世紀にかけて作られた古墳の数は、実に13,249基にのぼることが判明しました。

そのうち約2,400基が現存。それぞれの古墳やその周辺からは、様々な時代につくられた埴輪が多数出土しています。豊富な出土品を比較することで、時代や環境によって変化した大きさやデザインの違いがよく理解できます。

たとえば、3世紀の弥生時代に登場したのが円筒埴輪。お供物を入れる壺が、徐々に聖域である古墳を守る魔除けへと変化を遂げます。

4世紀に入ると家形埴輪が見られるようになりました。亡くなった後も埴輪の中で死者の魂が生き続けると考えられていたという説や、生前に住んだ家を表現するために作られた説など、様々な分析がなされています。同時期には、盾や甲冑、刀などをかたどった器材埴輪が登場。死者を悪霊や災難から守るとともに、権力や財力を誇示するために作られるようになりました。

5世紀に入ると巫女・武人などの人物埴輪や馬・猪・鳥などの動物埴輪といった精巧な造形が登場。葬式の様子や当時の生活を表していると考えられています。

このように、時代の流れとともに埴輪の種類も変化していったのです。

古墳・埴輪に触れ合える「上毛野はにわの里公園」

さて、今回ご紹介する埴輪が出土した上毛野はにわの里公園を簡単にご説明しましょう。

2つの古墳がリアルに再現された公園

上毛野はにわの里公園は、高崎市井出町・保渡田町にまたがる、歴史公園。群馬の名峰・榛名山(はるなさん)の麓にあり、12.9ヘクタールもの広大な敷地を誇ります。園内には、八幡塚古墳、二子山古墳、そして薬師塚古墳と3つの古墳があり、これらは保渡田古墳群(ほどたこふんぐん)と呼ばれています。

いずれも墳丘約100mの大きな前方後円墳。今から約1,500年前となる5世紀後半から6世紀初めに地元の豪族を埋葬するために作られたと考えられています。

上毛野はにわの里公園の園内にある八幡塚古墳・二子山古墳の2つについては、当時の姿を再現。古代ロマンを肌で感じられるスポットとなっています。

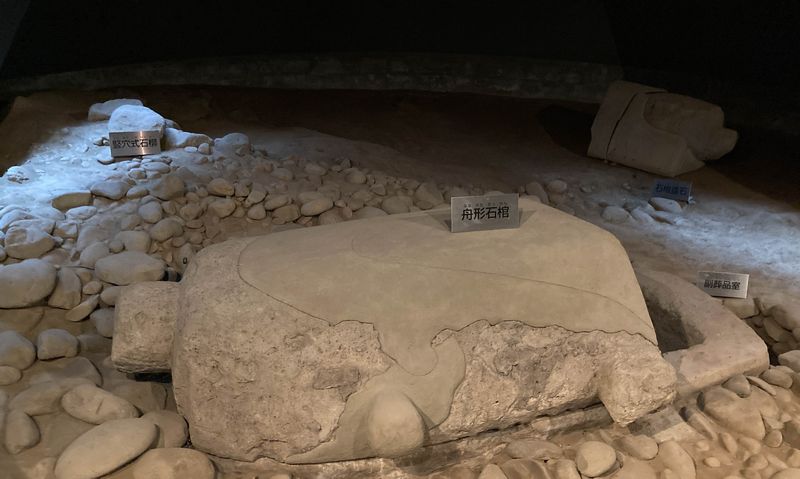

特に、八幡塚古墳には要注目。古墳内部に降りていくと、石室内には王を埋葬するために作られたレアな「舟形石棺」が展示されています。

博物館では古墳時代の様子や出土品の展示

この他、公園内にはかみつけの里博物館があり、古墳時代に周辺地域一帯で営まれていた生活の様子や、埴輪・土器の出土品などが展示されています。埴輪作りのワークショップ体験もなども行っているので、古墳時代や埴輪に肌で触れることもできるスポットです。(※2021年5月現在、コロナ感染拡大予防のためお休みです)

古墳に並ぶレプリカの美しい埴輪

今回はこの 上毛野はにわの里公園で見られる、古代人が生み出したロマンとアートを感じる埴輪をご紹介しましょう。

まずは、 八幡塚古墳を見ていきましょう。

また、八幡塚古墳の堤内にもたくさんの埴輪が並んでいます。

円筒埴輪に囲まれた敷地内に、人物埴輪、動物埴輪、器材埴輪などバラエティに富んだ54体の埴輪が並び、当時の生活感を醸し出しています。

古墳時代の当時の様子がリアルに再現され、埴輪の列は時空を超えた美しさを放っていました。

かみつけの里博物館から、アート性の高い埴輪たちをピックアップしてご紹介!

さて、続いては上毛野はにわの里公園内にある「かみつけの里博物館」を見てみましょう。

博物館内は見応え抜群。発掘された埴輪の実物が多数展示されています。本稿では、その中でも特に芸術的なセンスが感じられる埴輪をピックアップしてご紹介します。

役割によって姿を変える人物埴輪

「あぐらをかく王」

冠を被り、束ねた髪を耳の脇に垂らし、台座の上にどっしりとあぐらをかいています。足先を見ると、細かくつま先が刻まれ、「裸足」を表現していることがわかります。左手に太刀を持つ姿からは、威厳ある王の風格を感じませんか?

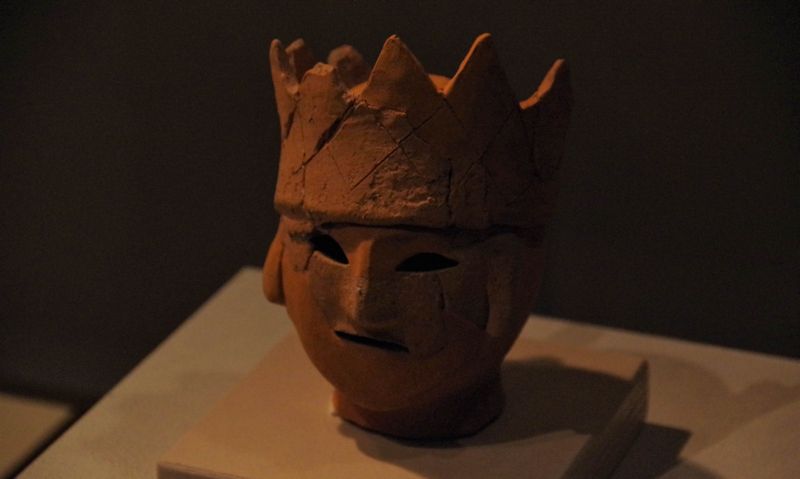

「冠を被る男子」

頭だけの埴輪ですが、王冠を被っている姿から、王族を表現していると思われます。スッと通った鼻筋や、凛々しい目元も鑑賞ポイント。イケメンの埴輪です。

「盾持人埴輪」(たてもちびとはにわ)

烏帽子のような頭に大きな目、への字の口が特徴的な、ちょっと怖い雰囲気を持つ埴輪。体部分には盾があしらわれ、盾の表面には魔除けのための三角模様が描かれています。王は必ず守り抜く!という忠実な姿を表現した埴輪です。

「狩人形埴輪」

腕から先は惜しくも現存しませんが、元々は弓矢を持った狩人を表した埴輪であったと考えられています。まるでモヒカンのような頭の上には烏帽子のようなものを被り、皮製の鞘に入った小刀を腰に帯刀しています。犬を相棒につれて猪狩りに勤しんでいたであろう、当時の生活の様子を表しています。

「甲冑形埴輪」

全国でも珍しい眉庇付冑(まびさしつきかぶと)を被り、横矧板鋲留(よこはぎいたびょうどめ)という鎧を付けた完全武装の埴輪。豪族が自らの権勢を見せつけるために作ったと考えられています。勇ましい外見の反面、お顔は小さく俯き加減。どこかシャイな雰囲気を醸し出していると思いませんか?

当時の生活を表す動物埴輪

「猪形埴輪」

一見可愛さを感じますが、よく見るとタテガミを逆立て獰猛な雰囲気を醸し出す猪の埴輪。注目ポイントは、猪の腰の部分です。なんと、狩人が放った矢が刺さり、傷口から血が流れ出ている様子を表現しているんです。豪族などの有力者にとって、こうした猪狩りには、単に食料を確保するという目的だけでなく、儀式的な意味合いも含まれていたと考えられています。

「犬形埴輪」

先にご紹介した猪狩りで、人間とともに猪を追ったとされる猟犬を表現した犬形埴輪。赤く塗られた体は、虎毛を表現しているという説、祭り用の布を纏っているという説など様々な解釈があります。顔つきはまるで狐のよう。勇敢に猪を追った様子が伝わってきませんか?

「鵜形埴輪」

その名の通り鵜をモチーフにした埴輪ですが、こちらは中でも非常に珍しい、魚を獲った場面を捉えたレアな埴輪です。よく見ると、得意そうな顔。鵜の首には飾り紐と鈴がつけられていますね。古代から鵜飼が行われていたということを示す、国内で最も古く重要な資料としても注目を浴びている珍しい埴輪なんですよ。

区画と魔除けに使われた筒型の埴輪

「円筒埴輪・朝顔形埴輪」

手前に並んでいる筒型の埴輪は、保渡田古墳群と近くの古墳から出土されました。人物埴輪や動物埴輪の仕切りとして、また、王が眠る古墳の魔除けなど、様々な役割を持っていたといわれます。

八幡塚古墳の墳頂には、通常の壺型の円筒埴輪が進化し、葬礼時にお供物を捧げるための受け皿がついた珍しい「朝顔形埴輪」も展示されています。

おわりに

いかがでしたでしょうか?群馬県内には古墳がたくさんあり、出土品の中には非常に多くの種類の埴輪が含まれていました。本稿では、その中から特にアートな雰囲気を漂わせている埴輪をご紹介してきました。バラエティ豊かな埴輪には、それぞれにちゃんと作られた意味がある、ということも分かっていただけたと思います。

今回ご紹介した埴輪は上毛野はにわの里公園で見られますが、群馬県内にはこの他にもたくさんの古墳や埴輪があります。新型コロナの感染がおさまり、気軽にお出かけできるようになったら、ぜひ実物を見に足を運んでみてくださいね。

今回ご紹介したスポット情報

上毛野はにわの里公園

所在地:群馬県高崎市保渡田町2000−1

公式HP:https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013122401080/

かみつけの里博物館

所在地:〒370-3534 群馬県高崎市井出町1514

開館時間:午前9時30分から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

※八幡塚古墳の石棺展示室 午前9時30分から午後4時30分

(博物館の休館日は閉鎖)

休館日:https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010800077/

入館料金:大人200円 大学生・高校生100円

電話:027-373-8880

公式HP:https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010800060/

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)