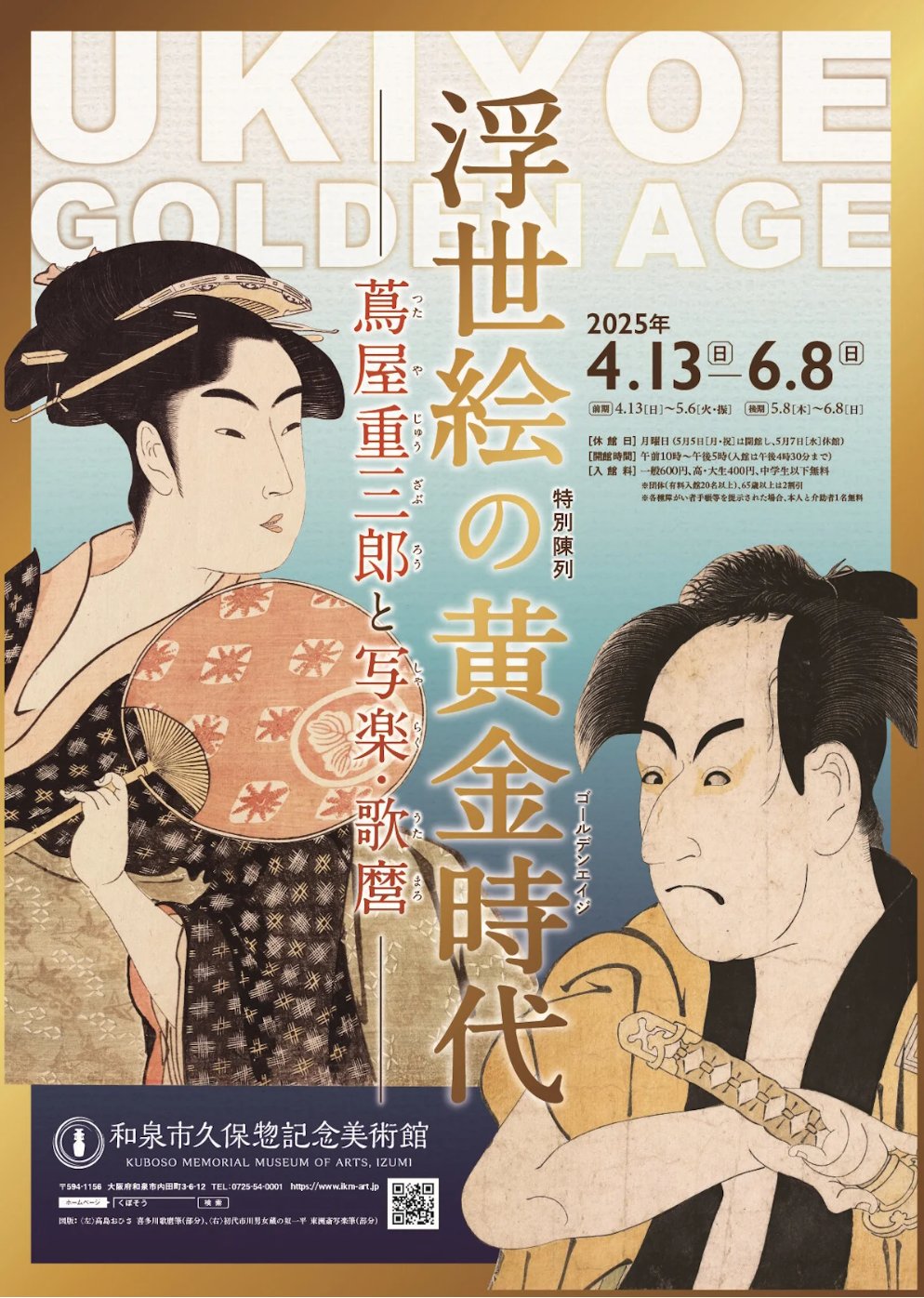

江戸時代に発達した浮世絵は、絵師が下絵を描き、彫師が版木を彫り、摺師が色をつけるという専門の職人による分業によって制作されました。当時の庶民の生活や風俗、風景、美人、役者などを描き、その鮮やかな色彩と構図は、後の1867年パリ万博、1873年ウイーン万国博覧会への出陳等によりヨーロッパの人びとを驚かせました。今では、日本を代表するアートとして世界的に評価されています。

風景画で有名なのが葛飾北斎、美人画で有名なのが喜多川歌麿、役者絵で有名なのが東洲斎写楽などです。

江戸時代の美人画の顔

喜多川歌麿に代表される江戸時代の美人画。その顔の特徴をまとめるとこのようになります。

肌・・・色白できめ細かい肌

輪郭・・・長細い瓜実顔

額・・・横幅が狭い富士額

眉・・・長細くアーチ型の三日月眉

目・・・小さくて吊った涼しげな目(切長の目)

鼻・・・細長く鼻筋が通った鼻

口・・・小さいおちょぼ口

髪・・・長くストレートで艶のある黒髪

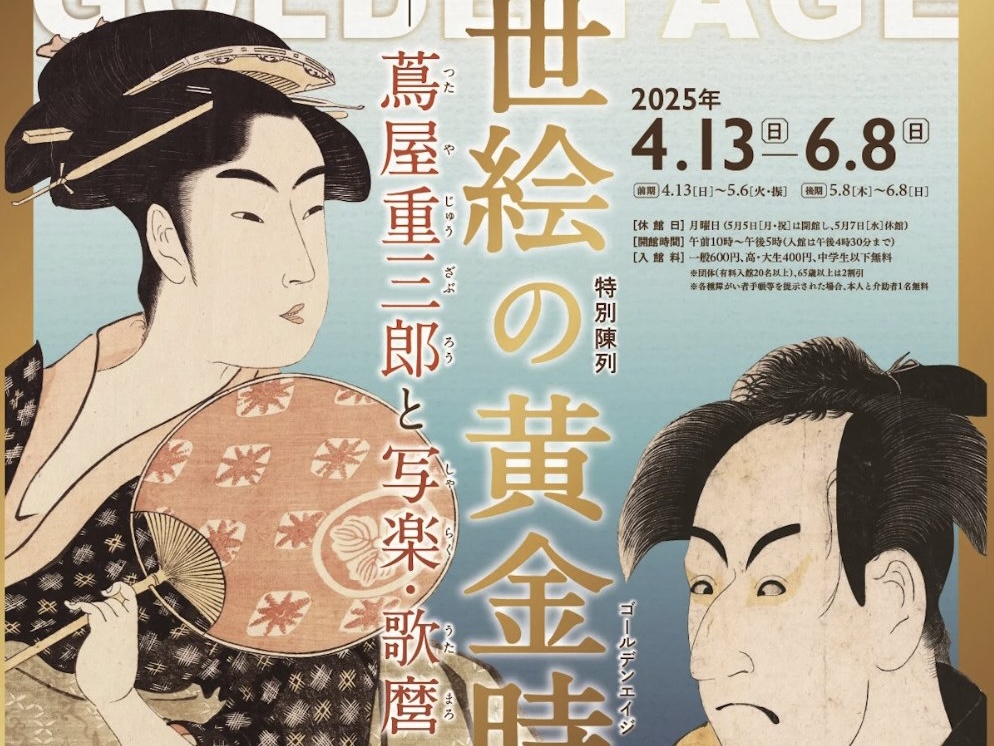

大阪府和泉市にある久保惣記念美術館では、大阪・関西万博が開催される今年「'25 UKIYOE EXPO in IZUMI」と題し、浮世絵版画を核とした5つの展覧会を開催中。その第1弾、特別陳列「浮世絵の黄金時代ゴールデンエイジ ―蔦屋重三郎と写楽・歌麿―」を見てきましたので、それを元にそれぞれの描かれ方を見ていきます。

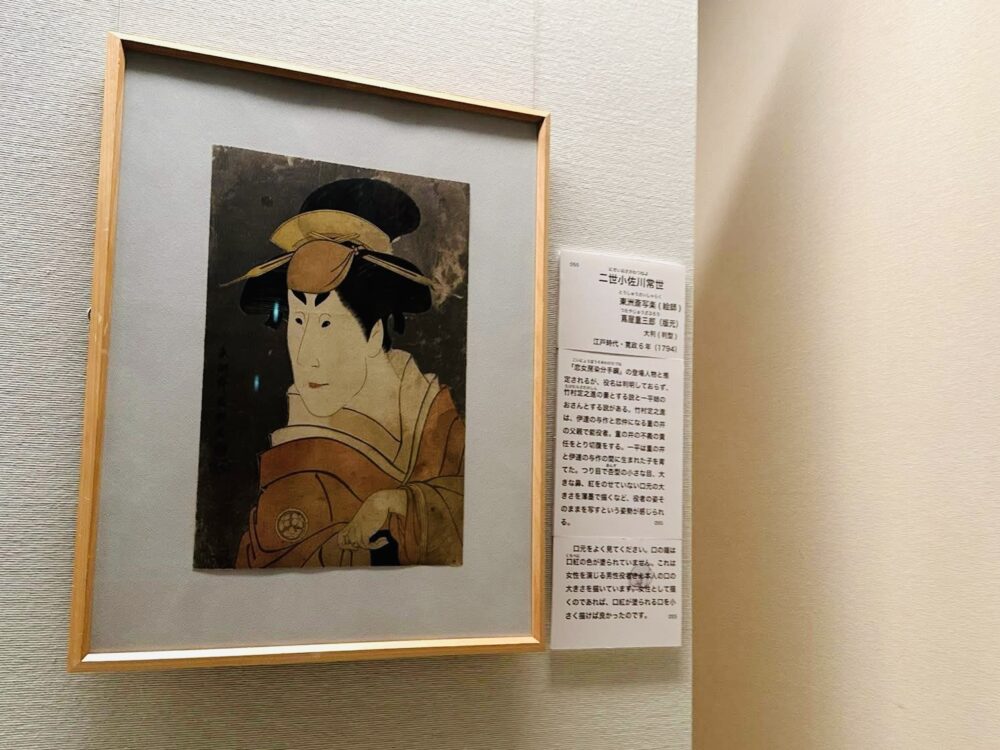

女形(歌舞伎役者)の顔

釣り目で非常に小さな目、非常に大きな鼻。紅を載せていない口元の大きさを薄墨で描くなど、役者の姿そのまま描いているようです。口の端は口紅の色が塗られていません。これは女性を演じる男性役者本人の口の大きさを描いています。エラも張っていて、ここからも男性役者であることが想像できます。

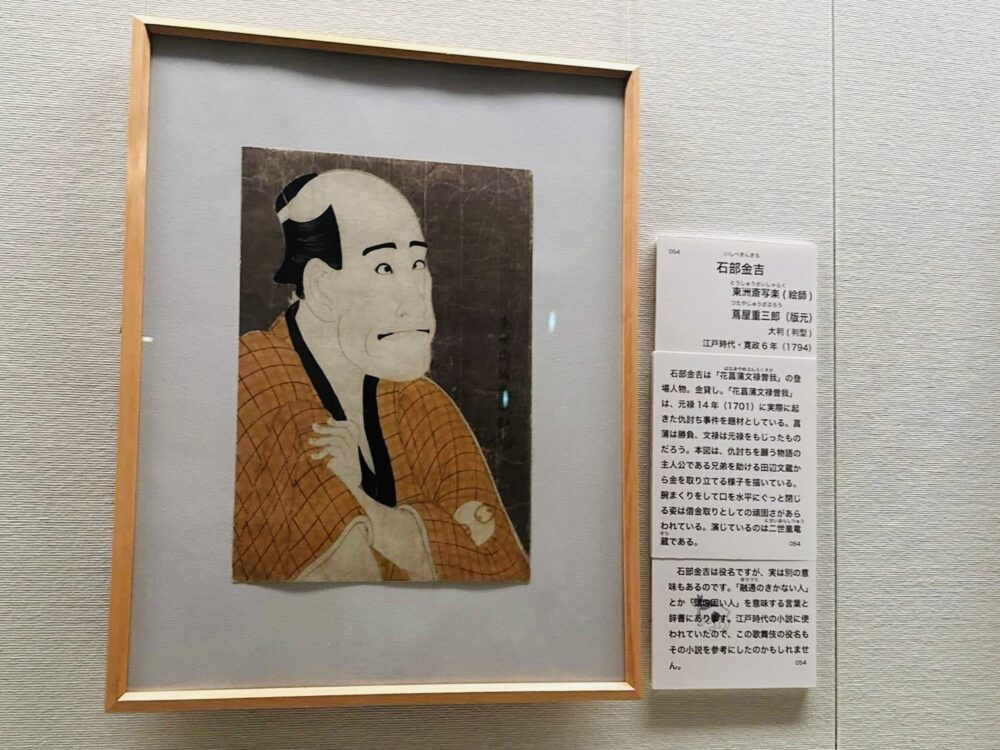

金貸し(借金取り)の顔

石部金吉は歌舞伎・人形浄瑠璃「花菖蒲文禄曽我」の登場人物の金貸し。腕まくりをし、口をぐっと閉じる姿は借金取りとしての頑固さが表れています。眉頭が寄って眉尻が上がっているわけではないので怒りの表情ではありません。ただ、黒目が中央に寄っているのは、「逃がさないぞ!絶対に取り立ててやる」という決意の表れだと思います。

また、「石部金吉」は、堅物で融通がきかない人のことをいう言葉にもなっています。

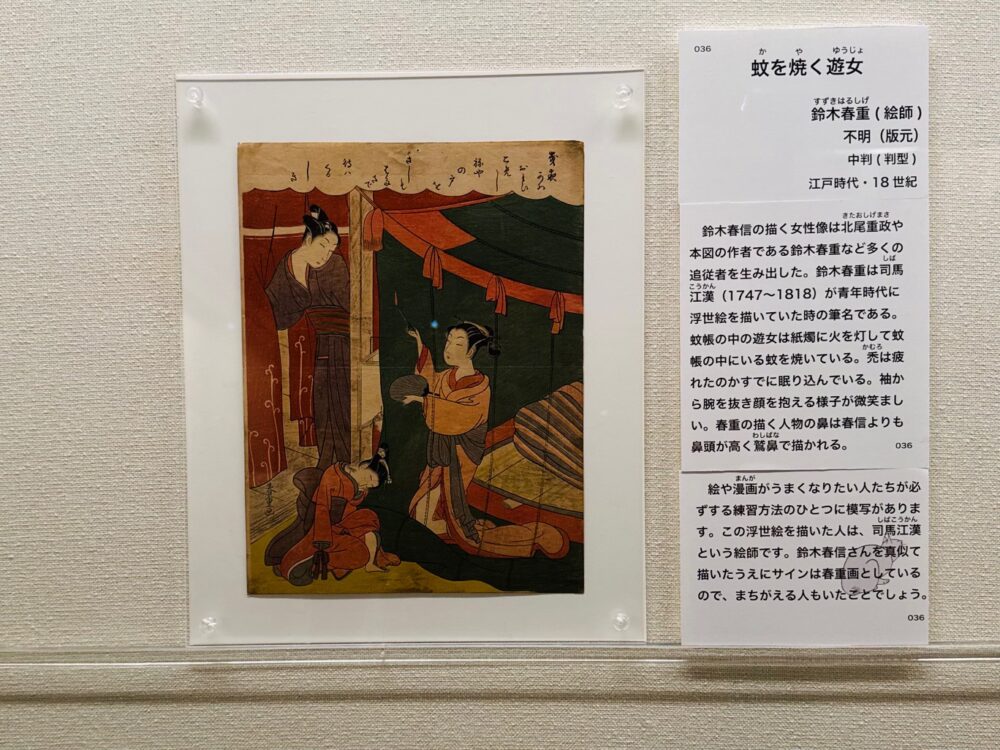

遊女の顔

鈴木春重は細身で可憐な美人画で知られる鈴木春信の門下生。春信を真似て描いたもので繊細な表情をしている。解説には「春重の描く人物は春信よりも鼻頭が高く鷲鼻で描かれる」とありました。髪飾りや豪華な衣装を身につけ、立ち居振る舞いが優雅なところから遊女だとわかります。

江戸時代、既婚女性は「鉄漿(かね)※お歯黒」を塗っていたので、そこから未婚者か既婚者かを判断することもできる。また、江戸では吉原の遊女のみがお歯黒をし、芸者は染めなかったそうです。

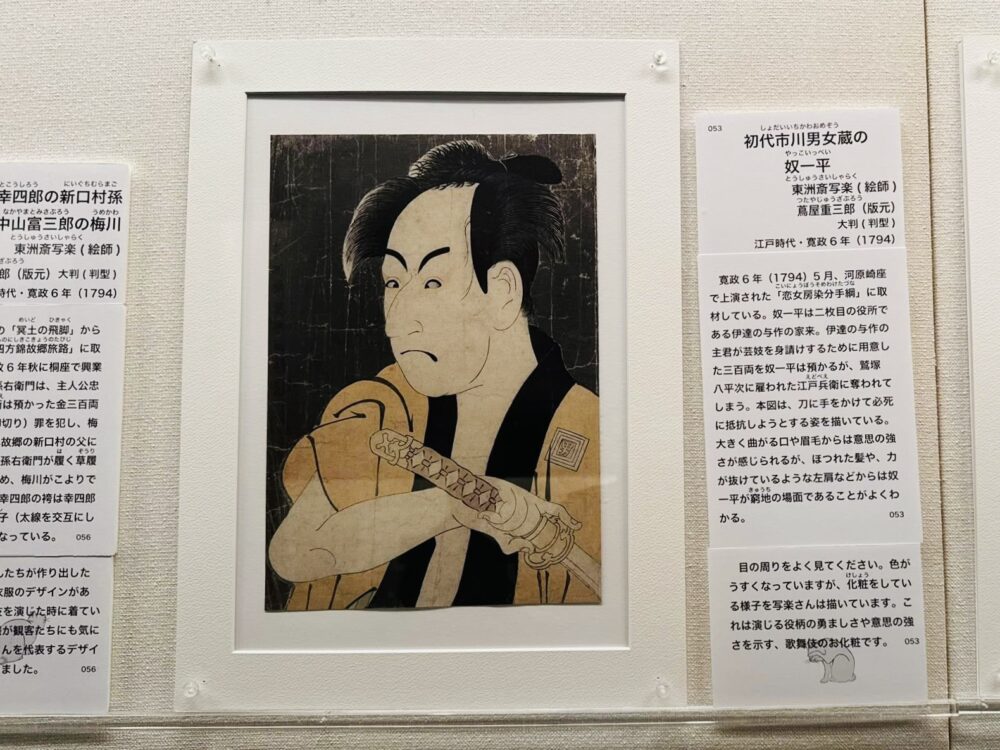

窮地の顔

寛政6年に河原崎座で上演された「恋女房染分手綱」を取材した作品。奴一平は二枚目の役者である伊達の与作の家来。解説には「大きく曲がる口や眉毛からは意思の強さが感じられるが、ほつれた髪や、カが抜けているような左肩などからは奴一平が窮地の場面であることがよくわかる。」とありました。

眉頭が内側に寄り、黒目が中央に寄っていることから、非常に気合いが入った切羽詰まった場面のように思われます。

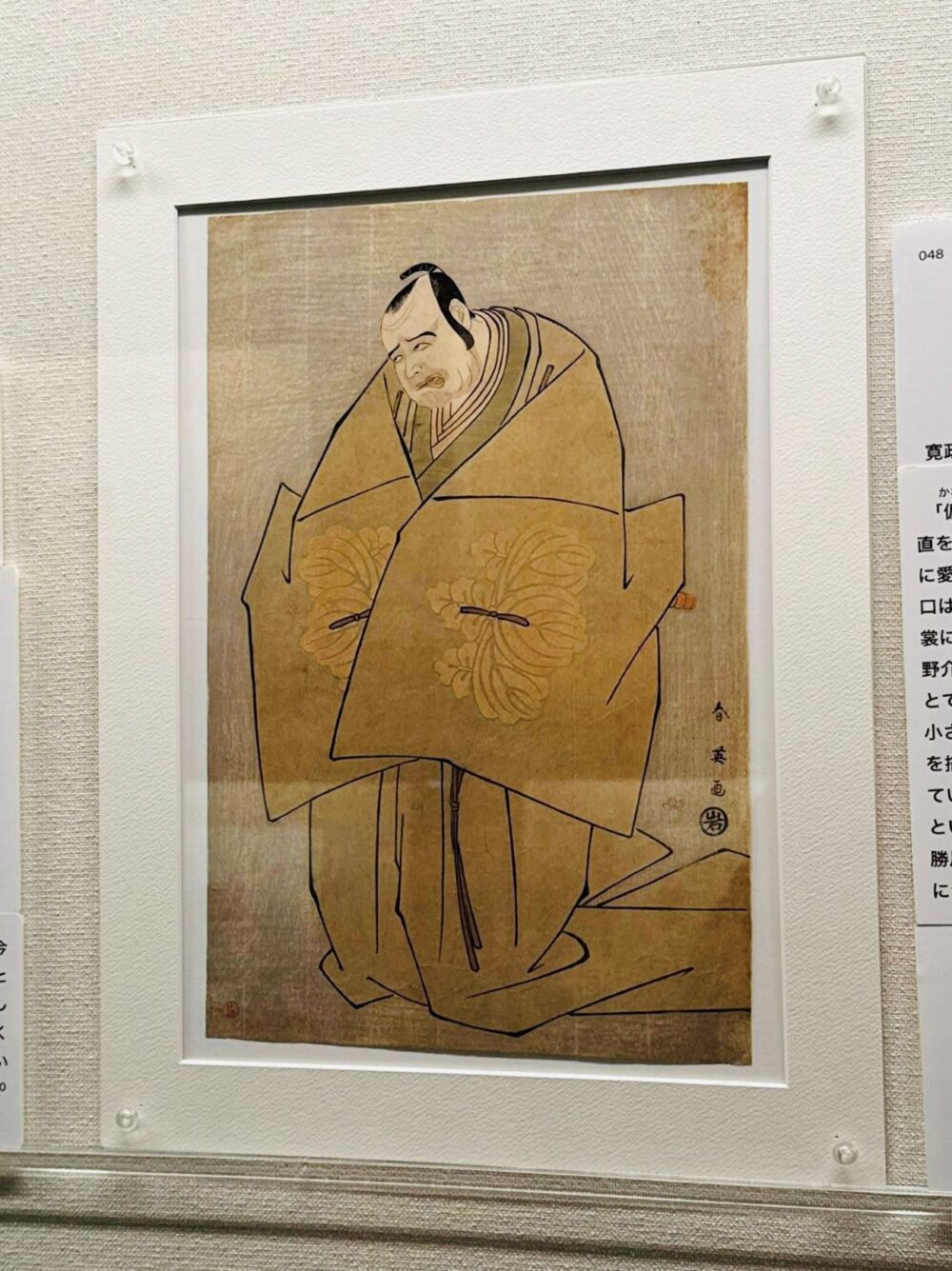

怪力武将の顔

「四海波和太平記」登場人物の篠塚五郎。南朝方の武将で怪力の士として知られていた篠塚重広をイメージした役。もみあげの毛が長くて野性味があり強そうです。大相撲において、外国人力士として初めて幕内優勝を果たした高見山大五郎関を思い出しました。両方の眉頭が両方の目頭とくっつくほど眉が上がって、眉と目の間も狭い。威圧的な目で角度も上がっていて、これらは観相学では攻撃的な性格を表します。非常に力強さが表れた顔です。

スケベ(色狂い)の顔?

高師直は、人形浄瑠璃・歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の敵役。解説には「表情は垂れた眉毛と上目遣いの目に愛敬も感じられるが、白い歯を覗かせるロは卑屈な表情のようにも見える。」とありましたが、私には「スケベそうな上目遣いと歪んだいやらしい口元から女好きの、色狂いのような顔」に見えました。

肥満型の体格と薄毛っぽいところもそのような印象を持った要因かもしれません(あくまでも私の個人的な印象)。

いかがでしたでしょうか。江戸時代の浮世絵特有の表現方法もあれば、古今東西普遍的とも言える描かれ方もありました。

久保惣記念美術館

久保惣記念美術館の「'25 UKIYOE EXPO in IZUMI」は来年の3月まで続き、8月17日まで常設展「ようこそオーサカ、ようこそニッポン ―なにわ名所と物産図会―」を開催。

9月7日(日)〜11月3日(月・祝)は、特別展「Over The Waves 一南蛮·万博・ジャポニスムー」

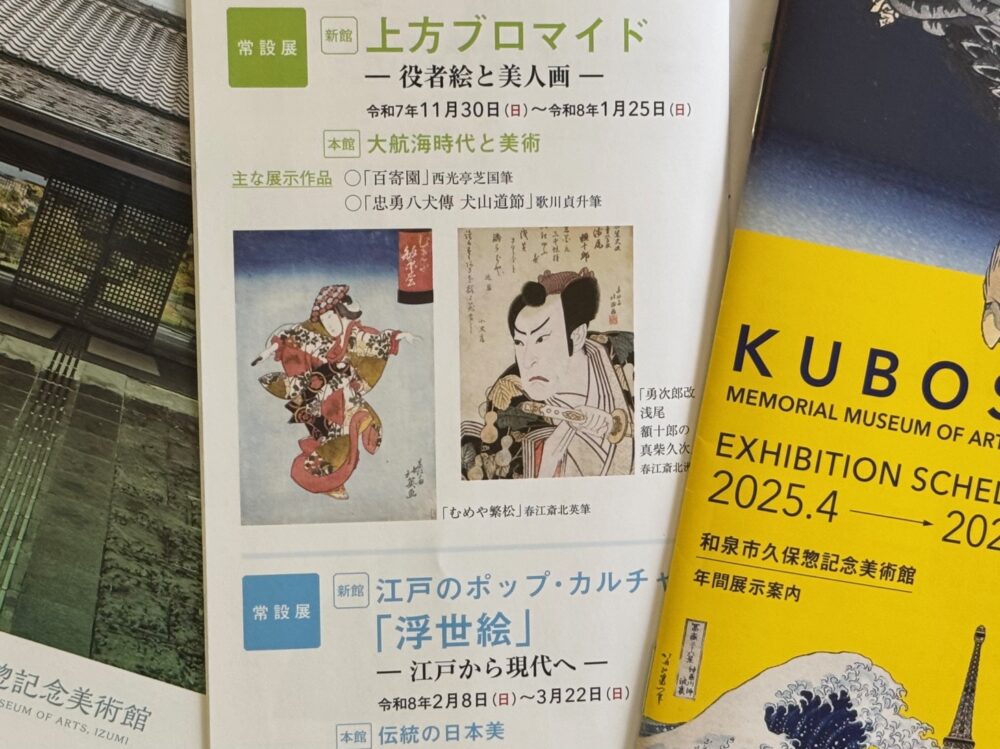

11月30日(日)〜令和8年1月25日(日)は、常設展「上方ブロマイドー役者絵と美人画一」

令和8年2月8日(日)~3月22日(日)は、常設展「江戸のポップ・カルチャー『浮世絵』一江戸から現代へー」

と続きます。

久保惣記念美術館は、日本の書画だけでなく、中国の書画、陶磁器、西洋美術など多数の作品を収蔵しています。

ぜひ、一度足を運んでみてください。

美術館情報

| 住所 | 〒594-1156 大阪府和泉市内田町三丁目6番12号 |

| 電話番号 | 0725-54-0001 |

| アクセス | 南海泉北線「和泉中央駅」下⾞、南海バス①「美術館前」⾏乗り場より乗⾞、バス停「美術館前」下⾞すぐ |

| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館し、翌平日休館) 年末年始・陳列替期間 |

| 入館料 | 一般 高・大生 中学生以下 常設展 500円 300円 無料 特別陳列 600円 400円 無料 |

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)