「放浪の画家」山下清。

日本各地を放浪し、その中で目にした風景を主題とする作品は、いずれも素朴で温かみに満ち、見る者に懐かしさすら感じさせる。

現在、SOMPO美術館では、『生誕100年 山下清展ー百年目の大回想』が開催されている。

今回は、展覧会の作品の紹介と共に、彼の軌跡をたどってみたい。

①ちぎり絵との出会い

山下清の幼少期は悲劇の連続だった。

誕生の翌年にあたる1923年には、関東大震災で被災。転居先の新潟で、消化不良を患い、その後遺症で吃音が残ってしまったのである。

東京へ戻り、小学校へ入学後は、それが原因でいじめの対象にもなった。そんな彼にとっての楽しみは、家で絵を描くこと、そして外で昆虫を捕まえて遊ぶことだった。

その後、12歳で入った養護施設・八幡学園で、教育の一環として行われていたちぎり絵との出会いが、彼を大きく変える。

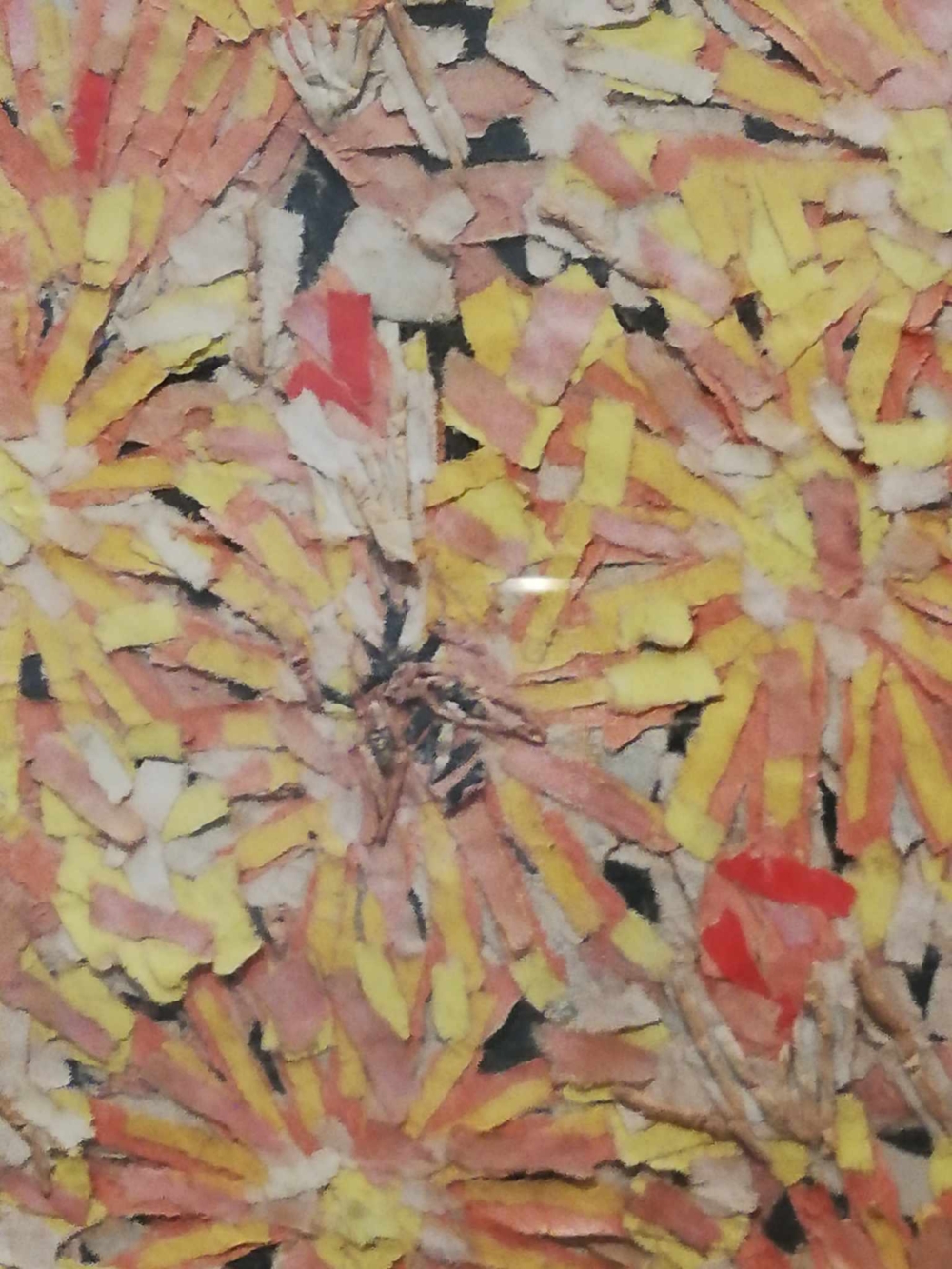

最初は、教わった通り、大きめの紙片を使っていたが、やがてより小さな紙片、時に数ミリ単位の丸い点状のものや、細長い紙縒りをも使った独自の貼絵へと進化させていく。

もともと絵を描くこと自体は好きだったし、根気と集中力が必要とされる作業も、彼には向いていた。一枚を完成させるごとに、彼は大きな達成感と喜びを感じただろう。

モチーフも、最初は大好きな昆虫が多かったが、やがて学園の友達や先生(人間)、花(静物)など、徐々にそのレパートリーを広げていった。

その事からは、清が貼絵を通して自信を得、精神的に成長していった様が見て取れる。

この<菊>では、細長い紙片を並べることで、花弁の重なりや立体感が表現されている。周囲の黒い背景も全てちぎった紙片で埋め尽くされているが、花や鉢に使われているものよりも大きい。このようにメリハリをつけることも、立体感を生み出す要因の一つともなっている。

さらによく見ると、花の上には蜂が止まっており、羽の形や胴の模様なども細かく再現されている。

そこからは、「画家」である、あるいは「絵」によって立とう、という気負いよりも、彼がただ純粋に制作そのものを楽しんでいたことが感じられる。

②放浪へ

清の代名詞とも言える「放浪」は、1940年、18歳の時から約2年半かけて学園のある千葉県各地を歩き回ったのに始まり、1954年まで断続的に続いた。行動範囲も、埼玉や栃木などの関東地方一帯、さらには九州・鹿児島まで広がって行った。

「放浪の画家」という呼び名からも、絵になるモチーフを探し、旅の中で作品制作をしていたというイメージが浮かびやすい。が、彼の荷物を見ると、制作に必要な道具は一切含まれていない。

親切な人の家に泊めてもらったり、時に弁当屋などで短期間働きながら、寒ければ南に向かい、暑ければ北へと、心の赴くままに移動していた。

旅とは、日常を離れ、非日常の中に身を置くことと言われる。清も、旅に出るにあたって、絵をも「日常」の一部として置いていったのかもしれない。そして、ほとんど「無」に近い状態で、行く先々の風景や出来事を見つめ、学園や実家に帰った後には、貼絵や文章によってそれらを記録していったのである。

この〈長岡の花火〉は、そのような中から生まれた作品の代表格である。

モチーフになっている長岡の花火大会は、1879年に始まった歴史ある行事で、大きめの黒い紙片による夜空を背景に、色とりどりの花火が咲く様が紙縒りを使って再現され、さらにはその様が流れる川にも映り込んでいる。

空にあるのは花火だけではない。無数の星が瞬き、右下には一筋の流れ星も見える。

川の両岸は、白と黒の丸い点で表された群衆で埋め尽くされ、川に船を出している人の姿も認められる。

作品を見ると、これらの細部表現に驚かされる。それができたのは、例えば空の端の流れ星のように、ややもすれば見過ごしてしまいそうな出来事をも記憶できる、清自身の能力に加え、旅から帰った後、落ち着いた状態でじっくり取り組んだからこそと言えよう。

③「世界」の広がり

アメリカの雑誌『LIFE』で清の作品が紹介されたのをきっかけに、清を取り巻く状況は大きく変わり始める。

日本国内では、「画家・山下清」に対する注目が集まり、1954年には、鹿児島にいる清が発見。長きにわたる放浪に、終止符が打たれることとなった。

1956年には初の個展が開催され、26日間で約80万人の来場者が訪れている。

清自身も「画家」としての自覚を持ち、貼絵以外にもペン画や油彩に手を広げていく。

が、彼の言葉を見ると、人々から注目され、人気を集めていることに、やや戸惑いを覚えていたようにも思われる。

有名になってしまった今、かつてのような気ままな「放浪」は、国内では不可能だった。

1961年、39歳で彼はスイス、イギリスなど12ヶ国をめぐる旅に出る。

それは、「画家」として、スケッチブックを携えての旅だったが、かつて同様、帰国後には、自身の記憶をもとに各地の風景をモチーフにした貼り絵を制作している。

作品をみると、より緻密さを増した細部表現など、表現技術がより磨かれ、洗練されているのがわかる。

特に〈ロンドンのタワー・ブリッジ〉の画面右には、赤い紙縒りで、「山下清」とサインが入れられている。これは、〈長岡の花火〉など、かつての作品にはなかった要素であり、清自身の意識の変化を象徴していると言えよう。

今回の展覧会では、幼少期の絵に始まり、学園でちぎり絵を教わり始めた頃、そして放浪生活のかたわらに制作した作品、「画家」として生きるようになった30代以降、と、清の一生そのものをたどることができる。

一枚一枚の作品は、彼にとって、「その時」を大切に生きた証と言って良い。作品を形作る紙片や継ぎ目などの細部からは、彼の息づかいが伝わってくるかのようである。

もし、会場で気に入った作品を見つけたら、足を止め、しばし向き合ってみて欲しい。

【情報】

『生誕100年 山下清展ー百年目の大回想』

会期:2023年6月24日(土)〜9月10日(日)

会場:SOMPO美術館(新宿区西新宿1-26-1)

休館日:月曜日

時間:10:00 - 18:00

ホームページ:https://www.sompo-museum.org/exhibitions/2022/yamashitakiyoshi/

メインビジュアル:山下清《長岡の花火》 、貼絵、 53×75cm、1950(昭和25)年 、山下清作品管理事務所蔵 © Kiyoshi Yamashita / STEPeast 2023

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)