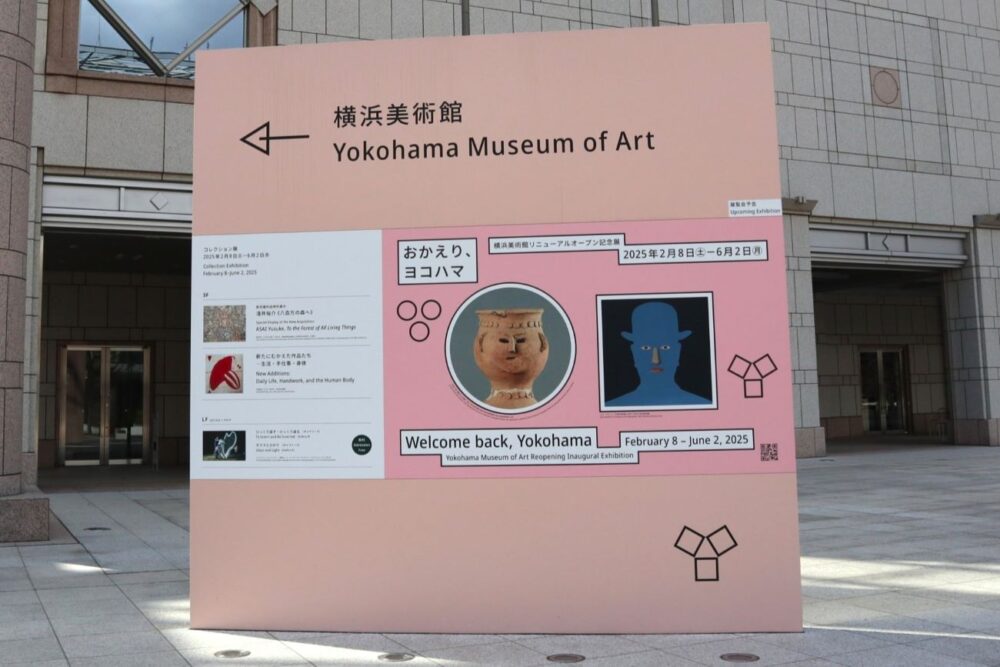

神奈川県、みなとみらいにある横浜美術館は2025年2月8日に全館オープンしました。あたたかでやさしい雰囲気、テーブルやイスを増やして居心地のよい場所、気軽に立ち寄ることができる場所になりました。「みなとみらい」に来たら、よってみてください。

横浜美術館は1989年11月に開館、2021年3月大規模改修工事のため全館休館、2024年3月「第8回横浜トリエンナーレ」でリニューアルオープン。2024年11月に一部開館、今回全館オープンになりました。

全館リニューアルを記念した「おかえり、ヨコハマ」展では、「横浜」をキーワードに横浜の歴史を振り返り、コレクションの名作も勢ぞろいします。開催は6月2日(月)まで。

Contents

丹下健三が設計した美術館

横浜美術館は「美術の広場」に面し、中央には8階建て半円柱のタワーがあります。左右に広がる3階部分は、横浜美術館の基本理念、中央部分の展示室で「みる」、右側のアトリエで「つくる」、左側の美術図書室で「まなぶ」を現わしています。

設計したのは丹下健三(1913-2005年)です。丹下は広島平和記念資料館(1955年)、東京都庁舎(1990年)なども手がけた著名な建築家です。三角屋根の下に正面玄関、左右には窓、壁には丸と四角の形がいくつもあることに注目してください。館内のさまざまな場所でも、丸と四角の形を見つけることができます。

だれもがくつろげる無料の「じゆうエリア」

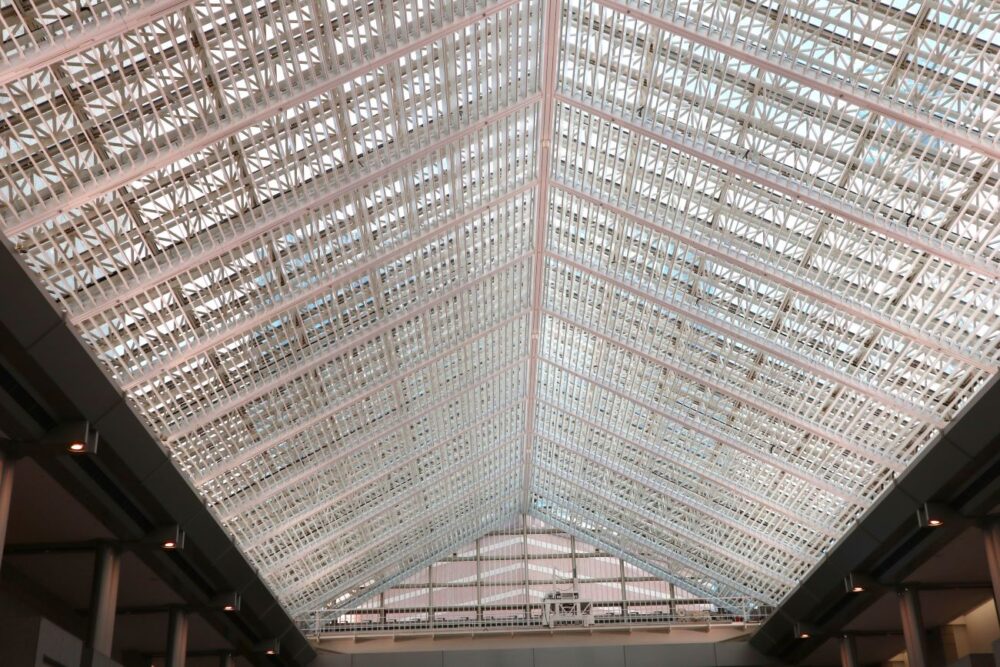

入口から入ると最頂部約16mの「グランドギャラリー」があります。明るくなったと感じるかたも多いでしょう。天井の開閉式ルーバーを改修して、天井から自然の光が入るようになったからです。

内覧会のようす。

グランドギャラリーは以前から無料で入ることができました。リニューアルして階段の上のフロア(ホワイエ)の一部にも無料部分が広がりました。

正面入口からまっすぐ進んだ半円形の場所は「まるまるラウンジ」。飲み物を持ち込んで、おしゃべりができるようになりました。丸いテーブルとイスがたくさん並んで迎えてくれます。

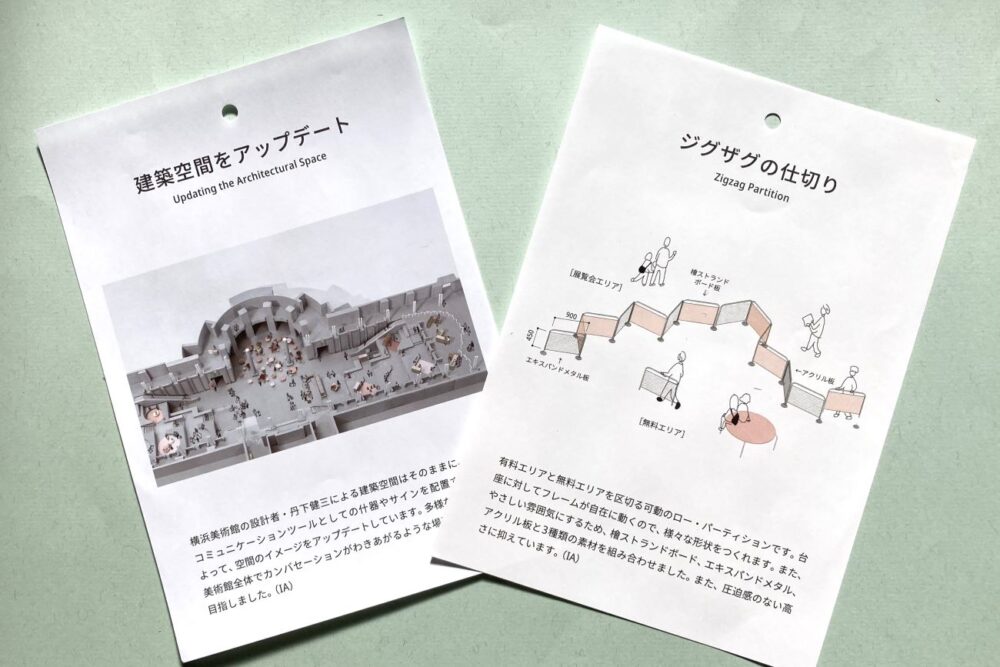

リニューアルにあたって、美術館の壁や柱の素材である御影石からピンク、ベージュなど11の色を見つけて、テーブルやイス、看板、仕切りなどに使っています。あたたかくてやさしいイメージの元はこれだったのです。

左右に広がる大階段エリア

檜皮一彦「walkingpractice/CODE:OKAERI [SPEC_YOKOHAMA] 2024年

大階段に展示された檜皮一彦の作品は、5台の液晶モニターに動画を上映、横浜の廃墟からイメージを膨らませた作品です。映像を見ていると体が浮いたり、ジェットコースターに乗っているように感じました。

右下:オルデンバーグ、クレス「反転Q」 1977~88年 横浜美術館蔵

上の写真の1時間前はこんなにたくさんの光が当っていました。自然光が入ることで、作品の見え方、感じ方が異なります。

ここは小さな子どもたちも安心して楽しめる場所です。クマやゾウ、たくさんの絵本が待っています。

さて、大きな左右の階段にも建物の外壁と同様に、丸と四角がありました。気がつきましたか。

「おかえり、ヨコハマ」展 -横浜の歴史を知る

「おかえり、ヨコハマ」展では「多様性」をテーマに横浜市内の施設の所蔵作品資料も展示し、横浜の歴史を紹介しています。

看板やチラシに掲載されている弥生時代後期の「人面付土偶」は横浜市歴史博物館の所蔵、江戸時代に横浜を描いた歌川芳員「横浜港崎廓岩亀楼異人遊興之図」(展示期間2月8日~3月17日)の大判浮世絵(1861年)は横浜開港資料館の所蔵です。

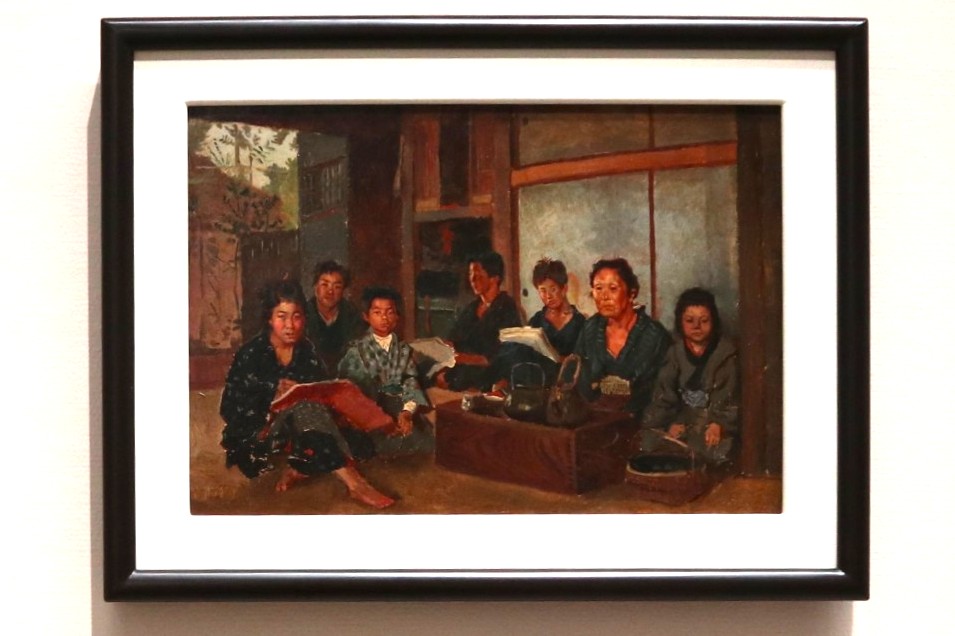

五姓田義松(1855~1915年)は、横浜に住むイギリス人画家ワーグマンに入門し、パリで本格的に西洋の絵画を学びました。近くには画家の父・芳柳「孟母断機図」、妹・渡辺幽香「幼児図」などの作品も展示されています。

蓋の上に乗った猫の表情、半立体的な牡丹が施される技に驚かされます。宮川香山(初代)は開港間もない横浜でやきもの・眞葛焼を始め、西洋諸国で高く評価されました。

「おかえり、ヨコハマ」展 -横浜の風景

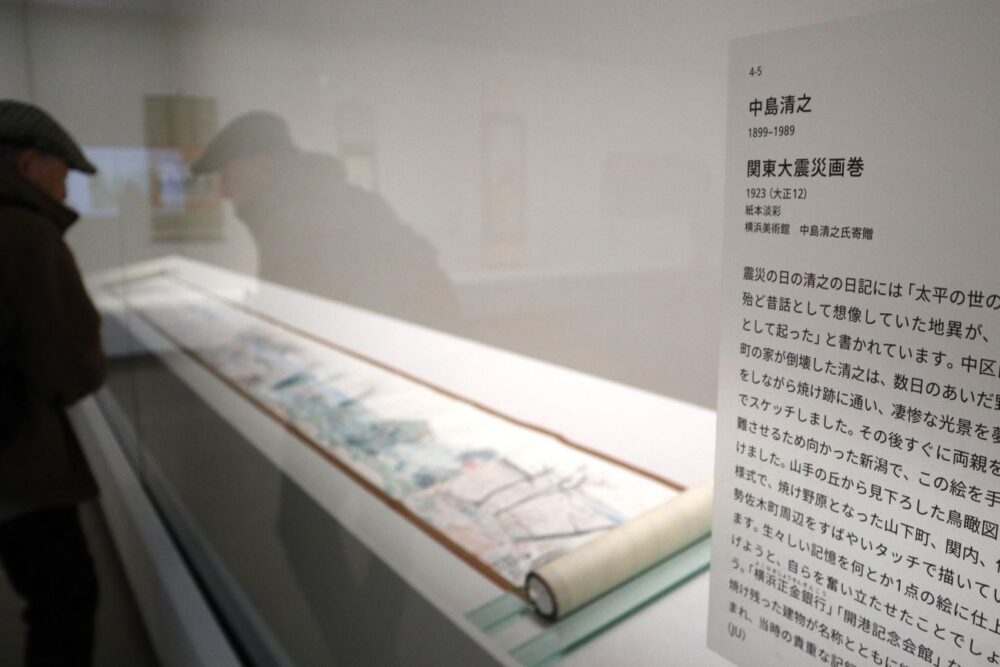

「関東大震災画巻」は1923年の関東大震災の直後にスケッチした7.7mに及ぶ絵巻、正金銀行、イセザキ町通などの文字も書いてあります。

近くに展示された掛け軸、小茂田青樹「横浜海岸通り」(1915年 横浜美術館蔵)は、山下公園付近を描いています。山下公園は関東大震災の瓦礫を埋め立てて建造されています。

左:5-4 1942年 岩手県美術館蔵

中:5-5 1943年 東京国立近代美術館蔵

右:5-8 1943年 神奈川県立近代美術館蔵(展示期間2月8日~4月9日)

松本竣介(1912~48年)の「Y市の橋」が並んで展示されています。Y市は横浜市のこと、橋は横浜駅近くを流れる新田間川に架かっている月見橋、1929年に架けられ、現在の橋は1996年に架け替えられたものです。戦争のために、橋桁の上が供出されてなくなっています。作品に書き込まれた人物のシルエットが作品の雰囲気を変えるように感じました。

右:高間惣七「横浜港風景」 1928年 横浜美術館 高間とく子氏寄贈

「横浜萬国橋」はみなとみらい線・馬車道駅の近くにあり、みなとみらい撮影のスポットでもあり、ご存知のかたも多いでしょう。この版画の萬国橋は1904年に設置された鉄製のもの、ランプを吊す照明灯、着物姿の女性、中国風の家族が描かれ、横浜ならではの異国情緒を感じさせます。1940年にコンクリート製の橋に変わりました。

「横浜港風景」の左下には倉庫、右上に伸びる線路、中央には大きなクレーンが見えます。現在、この場所は横浜観光のスポットとなり、歩行者用に整備された「汽車道」、クレーンの周りは客船ターミナル、ホテル、レストアランのある複合施設「横浜ハンマーヘッド」になりました。

「おかえり、ヨコハマ」展 - 子どもの居場所

ここは子どもたちのために選んだ作品と、作品を楽しむ手がかりを用意した部屋です。「こどもミッションシート」と「びじゅつ探検カード」をもって入りましょう。もちろん、大人もokです。

この展示室は、作品を15cm低く展示し、説明を丸いピンクのボードに書いています。「王様の美術」には「からだが すきとおった ひとが こちらを じーっと みているよ。」と書いてあります。ほんとかな、この絵をよく見て考えてみましょう。

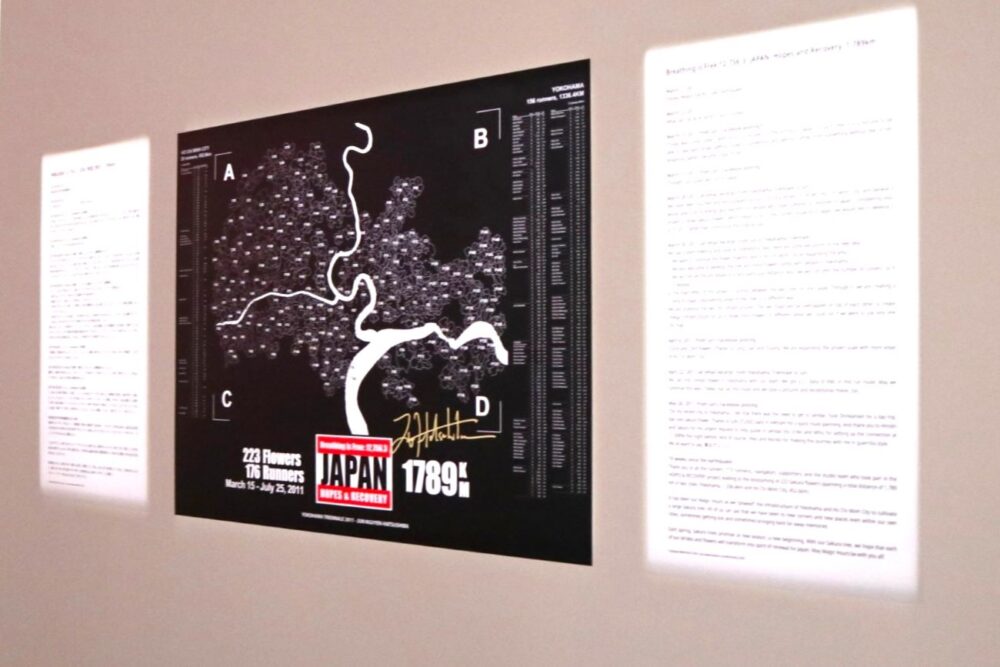

「横浜トリエンナーレ2011」の出品作品。同年3月に発生した東日本大震災の被災地にエールを送るべく、横浜と作家が住んでいるホーチミンを、GPSを付けて走った痕跡で桜の木を描きました。筆者もランナーとして2回参加し、ビデオで自分や友人の姿を見つけました。

コレクション展 -八百万の森へ

新収蔵作品特別展示は、高さおよそ3m、9枚のパネルを組み合わせた作品です。横浜にゆかりのある淺井裕介(1981年生まれ)は日本および世界各地で採集した土を絵具にして、協働制作で作品をつくることが多い作家です。

「八百万の森へ」は、横浜市内で集めた土を絵具にして、おおぜいの人といっしょにつくりました。山や川や草木に宿る精霊のようなものを描いています。たくさんの目があって、ヘビやキツネ、オオカミ、シカもいるようです。

コレクション展 ―新たにむかえた作品たち

右:ヘルナン・バス「彼のものは花に擬態する唯一の種として知られる」 2017年 横浜美術館に寄託

横浜美術館は独自の視点で「今という時代」を語ることのできる作品を集めています。最後の展示室では、新たに収集した1980年代、2010年代の現代アート作品が展示されています。

ここにも「じゆうエリア」

「ひっくり返す・ひっくり返る」をテーマに、美術館体験の原点ともいえる驚きや喜びにつながる、なにかをちょっぴり“ひっくり返した”作品を展示しています。正面奥のカーテンの向こうは、ピーター・コフィン「無題」で「横浜トリエンナーレ2011」の出品作、カラフルで目を見張る映像です。正面の左にはクリスチャン・ヤンコフスキー作、彫像をマッサージする場面の写真作品2点、「横浜トリエンナーレ2017」ではビデオとインスタレーションで出品されました。

正面玄関を出て左右を見ると「ポルティコ」と呼ぶ長い半屋外の廊下、右側に「ギャラリー9」と美術図書室があります。もちろん無料で、利用できます。

ガラス張りの「ギャラリー9」には太陽光が射しこみ、開放的です。ここに色も形もそれぞれ異なるガラスのコレクションが並んでいます。

期間限定オンライン作品

SIDE CORE×横浜美術館「KAIROS/カイロス」

Webサイトで見ることができる視聴料無料の作品です。是非、アクセスしてみてください。

SIDE CORE(サイド・コア)は2012年より活動を開始。東京都を拠点に活動するグループで、メンバーは高須咲恵、松下徹、西広太志、映像ディレクターは播本和宜。「横浜トリエンナーレ2024」では、横浜美術館の壁に描き重ねる作品を発表しました。都市の死角や隙間となる場所で多彩な作品を展開しています。

作品はこちら▶https://sidecore-kairos.space/ 注意:作品は音がでます。

360度動画のため、タッチ操作やマウス、トラックパッドの操作で視点の移動やズーム操作が行えます。作品は短い映像のランダム再生と長い映像(約23分)の2部構成になっています。ランダム再生時に画面を長押しすることで長い映像へ切り替わります。

公開期間2025年2月8日(土)10時~2026年3月31日(火)23時59分

ミュージアムショップとカフェ

ミュージアムショップには、横浜美術館オリジナルグッズ、横浜グッズ、美術関連の本、絵はがき、文具、Tシャツ、バッグなどがあり、見ているだけでも楽しくなる場所です。

「馬車道十番館」は横浜で人気のレストラン・カフェです。馬車道にある本店と同じケーキや、軽食、ドリンクがあります。ドリンクをテイクアウトして「まるまるラウンジ」でゆっくり飲むこともできます。ショップとカフェも入館無料です。

来て見て、リニューアルした横浜美術館

「横浜トリエンナーレ211」出品作品が美術館に戻ってきました。望遠鏡を使って鑑賞する作品です。

横浜美術館はやさしい色彩になりました。9つの展示室が廊下でつながっているので、ちょっと作品から離れて、新たな気持ちで次の展示室に向かうことができます。

まるまるラウンジやポルティコでコーヒーを飲んだり、おしゃべりしたり、横浜美術館はゆったり過ごせる場所でもあります。

展覧会情報

| 展覧会名 | 横浜美術館リニューアルオープン記念展「おかえり、ヨコハマ」、コレクション展 |

| 会場 | 横浜美術館 (神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1) |

| 会期 | 2025年2月8日(土)~6月2日(月) |

| 開館時間 | 10時~18時(入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 木曜日(ただし3月20日[木・祝]は開館)、3月21日(金) |

| 観覧料 | 記念展(コレクション展も入場可) 一般1,800(1,700)円、大学生1,500(1,400)円、高校・中学生900(800)円、小学生以下無料 コレクション展 一般500(400)円、大学生300(240)円、高校・中学生100(80)円、小学生以下無料 ( )内は有料20名以上の団体料金(要事前予約、記念展は美術館券売所でのみ販売) 「横浜美術館パスポート2025」 4,000円 2025年6月2日まで1,000枚限定 |

| 美術館ウェブサイト | https://yokohama.art.museum/ ワークショップ、講演会、ギャラリートークなどが多数用意されています。横浜美術館Webサイトでご確認ください。 |

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)