江戸時代から伝わる日本を代表する伝統工芸の一つが、「江戸切子」です。その最大の特徴は、ガラスの表面に切り込みを入れて表す幾何学的な文様です。

今回あるご縁から、埼玉県草加市で江戸切子を手掛ける「ミツワ硝子工芸」が運営する工房「江戸切子 彩鳳」を取材させていただけることになりました。

江戸時代後期に大伝馬町のビードロ屋で切子細工が生まれて以来約300年、職人たちによって受け継がれ、進化を重ねてきた匠のワザ。工房で製作されている代表作を至近距離で見せていただくとともに、同社に所属する2名の若手伝統工芸士の方にお話をうかがってきました!

Contents

江戸切子の見どころ「文様」についての基礎知識

江戸切子の美しさの源泉は、ガラス表面を加工してできる繊細な文様の組み合わせ。ソーダガラスとクリスタルガラスの2種類のガラスが使われており、色がついたガラスをカットすることで綺麗な輝きを作っていきます。

複雑なパターンに光が当たると、キラキラと美しく輝きます。

代表的な文様は10種類ほど。そこで、まずは江戸切子で見かける代表的な文様について、掘り下げていきましょう。

知っておきたい文様1:矢来(やらい)

江戸切子の中でも、もっとも基本となる文様。斜線を等間隔にカットします。

語源は、竹や丸太をクロスさせて組んだ囲いの「矢来」や、矢が飛んでいる様子など、諸説あります。「遣(や)らい」=の音から「入るのを防ぐ」。また、矢は「魔を射る」ことから、邪気を防いだり、魔除けの意味をもたせることも。

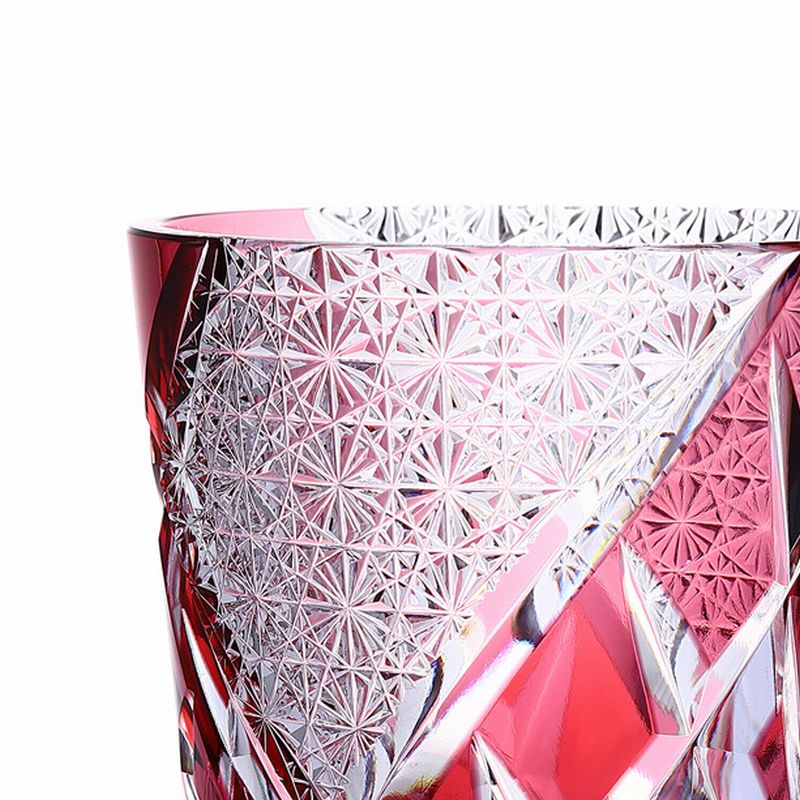

知っておきたい文様2:菊繋ぎ(きくつなぎ)

縦・横・斜めの直線を組み合わせ、連続する文様を繋ぐようにして表現。細かなカットの交差が「不老長寿」を意味する菊の花に見えることから、名付けられたそうです。

「きく=喜久」とも書けるため、喜びが久しく繋がるという意味もあります。

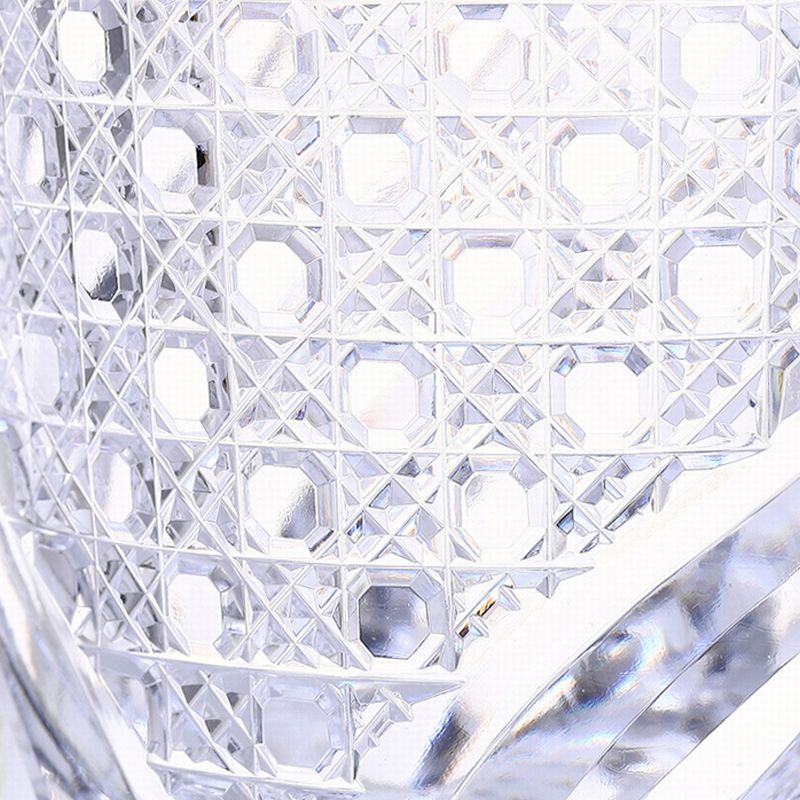

知っておきたい文様3:八角籠目(はっかくかごめ)

竹籠の網目をモチーフにした格子模様「籠目(かごめ)」は、江戸切子の代表的文様の一つ。その中でも人気の文様が「八角籠目」だそう。

カットには高い精度が要求され、職人の腕の見せどころだそう。ちなみに「籠目」には、魔除けの意味もあります。

知っておきたい文様4:亀甲(きっこう)

丸いカットを連続的に施す「亀甲」。「亀甲繋ぎ」とも呼ばれます。

語源は亀の甲羅。亀は、日本で「鶴は千年、亀は万年」という言葉があるように、縁起のよい長寿のしるしとされてきました。

古くから、おめでたい図柄「吉祥文様(きっしょうもんよう)」としても大切にされ、着物や帯、陶器など、広く用いられています。

個性豊かな文様は、切子の大きな魅力の一つです。カットによって、キラキラの反射が変わります。ぜひお気に入りの器を見つけたいです。

ミツワ硝子工芸での江戸切子製作工程を詳しく解説した動画は、同社の公式YouTubeをご覧ください。

いよいよ若手職人さんにインタビュー!

さて、今回インタビューさせていただいたのは、「ミツワ硝子工芸」で活躍する2名の伝統工芸士です。1人目は、チーフ職人の石塚春樹さん。上記のYouTubeに出演されている職人さんです。

初心者の私に、江戸切子の歴史や魅力を教えてくださいました。

――江戸切子について教えてください。

石塚さん:切子といえば、江戸切子の他に「薩摩切子」なども有名ですよね。江戸切子と薩摩切子との大きな違いは、厚みの差です。江戸切子のほうがガラスが薄いんです。これによって、たとえば「花切子」など、江戸切子でしかできないワザもあるんですよ。

—―江戸切子で使われている色彩について、教えていただけますか?

石塚さん:一番ベーシックな色は、瑠璃色(濃い青)と赤色(濃い赤)です。ただ、最近は緑、青紫、青、黒、黄色、白など、様々なカラーバリエーションが出てきました。花模様なら、黄色の様に淡い色があうなど、使う色によって映えるデザインが変わってくるのも面白いです。

—―製作上のインスピレーションはどこから得ていますか?

石塚さん:日常生活からです。壁紙とかテキスタイルなどが好きで、よく見ています。

石塚さん:ちなみに、2019年の「江戸切子新作展」で出品し、第1位「経済産業省 製造産業局長賞」を受賞した「Falling」は、ISSEY MIYAKEのカバンからインスピレーションを受けました。

――今後、どんな作品を作っていきたいか教えてください。

石塚さん:違和感のある斬新な作品を作りたいです。万人受けする作品というよりは、少人数でも、心に刺さる、心を動かす作品を作れたらと思っています。

つづいて、同社の若手職人・細小路 圭さんにインタビューをさせていただきました。

――製作上のインスピレーションはどこからきていますか?

細小路 さん:小さい頃からアウトドアが好きだったので、キャンプや海に行っていました。自然をテーマにする事が多く、空気感や音などからもインスピレーションを受けています。

――今後どんな作品を作っていきたいか教えてください。

細小路 さん:誰もやったことがない、新しいことに挑戦していきたいです。最近は、3色重ねて作る切子なども出てきていて、可能性が広がっています。面白い切子を作っていきたいです。

――こちらの細小路さんがデザインされた作品は、斬新でモダンな感覚もありますね?

細小路 さん:切子は、輝き、美しさが見るだけで伝わり、わかりやすい伝統工芸品です。この作品は全て伝統的な技法を使用しているにも関わらず、組み合わせにより、モダン的で新しいと感じるデザインになっています。

取材を終えて

江戸時代から続く伝統を受け継ぐ一方で、文様の組み合わせを試行錯誤しながら、現代的なデザインにも挑戦されている若手職人の二人。 人の心を動かすものづくりとは、こういうことなのだな、と感動しました。

人の手で作られたものだからこそ、お気に入りの美しいグラスを使用することで、気分が上がったり、美味しく感じたり、特別な時間を作ることができるのではないでしょうか。

伝統工芸の奥深さと、モダンな感覚が融合した、ミツワ硝子工芸の江戸切子。新しい年を迎えるにあたって、お気に入りのグラスで、おうち時間の彩りを加えてみてはいかがでしょうか。

石塚春樹さん・プロフィール

1982年生まれ、栃木県出身。「ミツワ硝子工芸」のチーフ職人として、20〜30代の若手江戸切子職人を牽引する。2007年「江戸切子新作展」にて、初出品・初受賞。2018年には日本の伝統工芸士に認定される。2019年の「江戸切子新作展」では「Falling」を出品し、第1位「経済産業省 製造産業局長賞」を受賞する。

細小路圭さん・プロフィール

1982年生まれ。岡山県出身。ミツワ硝子工芸にて、20〜30代の若手江戸切子職人と共に製造、作品づくりにも邁進する。2009年「江戸切子新作展」にて佳作を受賞。2019年、日本の伝統工芸士に認定される。また、2021年「 第33回江戸切子新作展」にて、経済産業省 関東経済産業局長賞を受賞。

「硝子工房 彩鳳」(株式会社ミツワ硝子工芸)関連情報

株式会社ミツワ硝子工芸

硝子工房 彩鳳

所在地:〒340-0045 埼玉県草加市小山2-24-22(本社・工房)

TEL:048-941-9777

FAX:048-942-8638

公式HP:https://www.saihou.net/company.html

Twitter:https://twitter.com/mitsuwa_glass

Instagram:https://www.instagram.com/edokiriko_saihou/

Facebook:https://www.facebook.com/edokirikosaihou

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)