「楽活」をご覧の皆さん、こんにちは!ドイツではサマータイムも終わり、晴れの日の少ない冬へと突入しました。

一方で2021年はクリスマスマーケットもコロナ規制付きで開催するだけでなく、2022年は国際的な地域芸術祭『ドクメンタ』も開催されるとのことで、明るい話題も♪

そんなカッセルには「死・追悼・埋葬」をテーマにした「墓地埋葬博物館」というニッチな博物館があり、日本ではあまり知られていない地元の観光名所のひとつとなっています。

Webライターとして葬儀メディアへの寄稿歴が3年ある筆者にとっては、大変興味深い博物館だったので、この機会に潜入することに!そこで今回は、この「墓地埋葬博物館」をご紹介します。

Contents

カッセル「墓地埋葬博物館」とは?

カッセル「墓地埋葬博物館」は街の高台にある現代的な建物。

「墓地埋葬博物館」という名の通り、展示テーマは「死」「埋葬」「追悼」「墓」など、人が亡くなることに関するものです。

館内には西暦1世紀から現在までの「埋葬」にまつわる約20,000点もの展示品があり、人間の「最期」にまつわる全範囲を扱う唯一の独立機関なのだとか。

【展示品の一例】

・墓石

・霊柩車(馬車)

・葬式の衣装

・棺桶

・エンゼルケア用品 など

なぜ筆者は「墓地埋葬博物館」に行こうと思ったのか

一番の理由としては、以前、別のWebライターの仕事の中で、葬儀メディアや寺院ブログなど「葬祭」関連のライティングを引き受けたことがきっかけです。

自身が葬儀メディアや寺院のメディアに関わるようになったことで、より「葬祭」というカテゴリーに興味を持ちました。

「死」というテーマは「何となく関わりたくない」「タブーなんじゃないか?」と考えてしまいがちですが、しっかりと向き合うことで、今後の人生においても何か発見があるかもしれないと考えました。

その中で、海外の葬儀についても調べることがありました。大学時代、日独文化を比較するテーマで卒業論文を執筆したこともあり、ドイツ(ヨーロッパ)と日本での違いはあるのかという点も気になった理由です。

「墓地埋葬博物館」のハイライトをご紹介

「墓地埋葬博物館」は、小さな博物館なので1時間ほどで館内を全て回れてしまいます。そこで、展示を見て筆者がビックリしたことをハイライトとして5つご紹介します。

1)ドイツでも火葬がある!

ヨーロッパをはじめ、ドイツでは誰かが亡くなった際は土葬で埋葬することが一般的ですが、なんとドイツでも火葬を行うことがあるようです。

館内では、ドイツでどのように故人を火葬するかがビデオ映像で紹介されていました。

中でも衝撃だったのが、火葬前のご遺体が納められた棺桶がバーコードで管理されていたこと!場所によるかもしれませんが、ドイツ人の夫も紹介されていたシステムに驚いていました(笑)。

2)女性のほうが恐れられていた!?

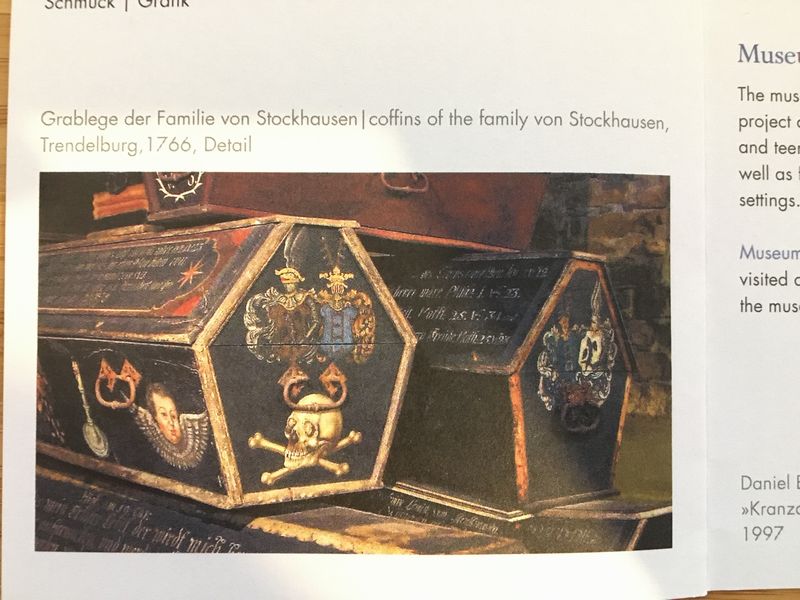

「墓地埋葬博物館」には、1700年代の「ストックハウゼン家」の棺桶が大量に展示されていました。

大人の大きさから子どもサイズまで、カラフルな装飾で描かれた棺桶が無造作に置かれていることに驚きを隠せません。中でも興味を引いたのは、男性の棺桶よりも女性の棺桶のほうが多く釘を打たれていたという事実。

ドイツ人曰く、亡くなった人の遺体が死者の世界からゾンビとして蘇り、墓を飛び出して町中に出歩き、この世の人間たちに悪いことをするのではないかと恐れられてきたそうです。

特に女性がゾンビになると、この世の人に対して悪い行いをしやすいと言われていたことから、棺桶を破られないよう男性の棺桶よりも釘の本数が多かったり、石などで重しを載せられたりなど対策がされていたという歴史があるようです。

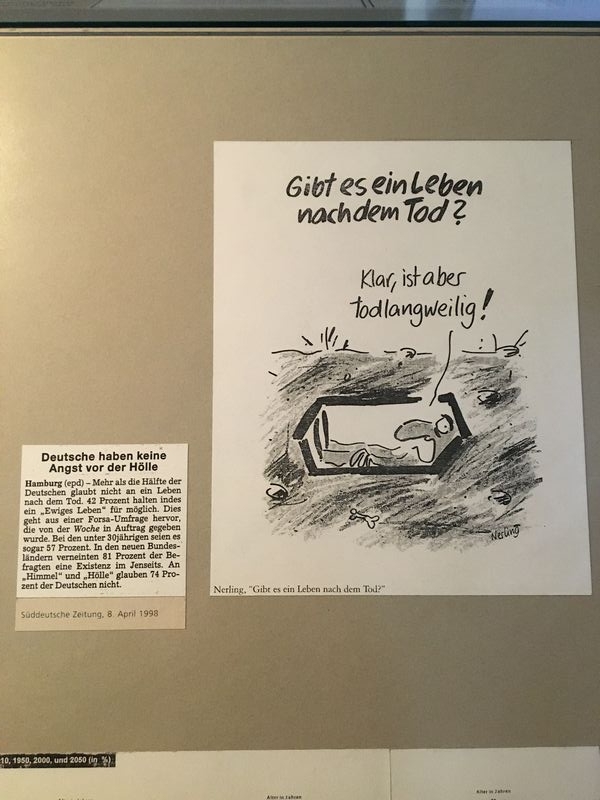

3)死=アート!?

日本では仰天かもしれませんが、ドイツでは「死」をアートとする芸術家が一定数存在します。

日本でももしかしたら探せばいるかもしれませんが、アンダーグラウンドな世界でもあるため、公になっていないのかもしれませんね。

「墓地埋葬博物館」の展示には、以前ご紹介した「カリカトゥアー・ミュージアム」にあるような風刺・コメディイラストや、体を張って死をアーティスティックに表現する芸術家の作品もチラホラ。

中でも筆者の心が震えたのが「カメラマンの祖父の最期の瞬間までを写真に収める」という写真作品。

本人の最期の希望だったとはいえ、死を迎える老人の様子に、ただただ感傷的になってしまいました。

最期を看取るというのは、こういう気持ちになるんだろうなぁと、ある意味「死」と向き合う貴重な瞬間ともいえるでしょう。

他のブースでは、亡くなる前後の同一人物の写真が展示されているなど、なかなかセンセーショナルな展示もあります。

4)ホンモノの霊柩車が展示!

「墓地埋葬博物館」には、時代ごとの霊柩車が展示されていました。

館内には霊柩馬車が、カフェには青の霊柩車がそれぞれ展示!乗車はできなかったものの、日本の霊柩車を思い浮かべながら比較していました。

5)期間限定!メキシコ「死者の祭り」に関する展示も!

筆者が「墓地埋葬博物館」を音連れたのは11月5日でしたが、以前の10月31日~11月2日までの間はメキシコなどラテンアメリカの国で行われる「死者の日(DÍA DE LOS MUERTOS(ディア デ ロス ムエルトス))」に合わせた特別イベントが開かれていたようで、館内の一角で特別な展示が施されていました。

「死者の日(DÍA DE LOS MUERTOS(ディア デ ロス ムエルトス))」は地域によっては10月31日に行われているということもあり、「埋葬博物館」でも早めのリリースだったのでしょう。

ものすごく大きな祭壇で、全部写真に収めるのにだいぶ距離が離れてしまいました(笑)

「死者の日(DÍA DE LOS MUERTOS(ディア デ ロス ムエルトス))」では故人の魂が生者を訪ねるという点で日本のお盆と似ていると言えますね。

ですが、映画「リメンバーミー」のように楽しくにぎやかに祝われるという点においてはお盆と違うことが分かります。

「墓地埋葬博物館」では、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり2021年の死者の日のイベントはワークショップ、ビデオチュートリアル、イベントを含む包括的なデジタルプログラムで展開したとのことです。

「墓地埋葬博物館」ちょっと怖いけど、行く価値あり!

気になるけど見ちゃいけないかも!?な「墓地埋葬博物館」についてハイライト5つとともにご紹介しました。

単に人の死に関する展示だけでなく、墓地文化における変化の面も同時に見られるため、なかなか面白いテーマだなと筆者は思いました。

勉強になる展示の中には、あまりのダイレクトさに涙をこらえきれなかった展示もあったものの、全体を通して貴重な学びを得られました。

「墓地埋葬博物館」には、今回ご紹介しきれなかった展示もほうふにあるだけでなく、「墓地埋葬博物館」が企画するツアーや特別展も充実!

カッセルにお越しの際は、ニッチな「埋葬文化」についてもぜひのぞいてみてはいかがでしょうか!?

墓地埋葬博物館(Museum für Sepulkralkultur)基本情報

所在地:Weinbergstraße 25–27 34117 Kassel, ドイツ

開館日:※毎月第1水曜日の17時から20時まで営業時間:

・火曜日、木曜日~日曜日:10:00~17:00

・水曜日:10:00~20:00

図書館:

・火曜日~木曜日:10:00~12:00、12:30~15:00

・金曜日:10:00~13:00

公式HP:https://www.sepulkralmuseum.de (ドイツ語、英語)

公式Instagram:https://www.instagram.com/sepulkralmuseum

公式Facebook:https://www.facebook.com/sepulkralmuseum.kassel

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)