20世紀最大の巨匠として、ピカソと並び賞される画家、アンリ・マティス。

鮮やかな色彩と、迷いのない線によって形作られるその作品は、純粋で、それ故に力強い。

そんな彼の作品は、一見、簡単に描いたようにも思える。が、実のところは、デッサンを繰り返し、構図を決め、描き始めてからも、作品をもっと良いものとすることを考え、試行錯誤を繰り返した上に成り立っている。

その中心には、彼が「色彩と形の永遠なる葛藤」と呼ぶ問題があった。

今回は、東京都美術館で開催中の『マティス展』の出品作品を通して、マティス芸術の「核」に迫ってみたい。

①色彩―――シニャックから受け継いだバトン

20代で画家を志したマティスは、画塾アカデミー・ジュリアンや、象徴派の画家モローのもとで修行し、1895年には国立美術学校に入学する。

この頃の彼は、この『読書する女性』に見られるように、伝統寄りの手法と、抑えた色調で描いていた。

Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle

が、同時に、同世代の若い画家たちとの交流や、ゴッホやセザンヌら先輩画家の作品に触れるなどといった経験を通し、自分ならではの手法を追い求めてもいた。

そんな彼の画風を大きく変えるきっかけが、1898年に雑誌に発表(翌年に本として出版)されたエッセイ『ドラクロワから新印象派まで』だった。

*展覧会には出品されていません

これは、当時新印象派のリーダーだったポール・シニャックが、新印象派の特徴である「色彩分割(点描技法)」を普及させるべく、その理論をまとめたものである。

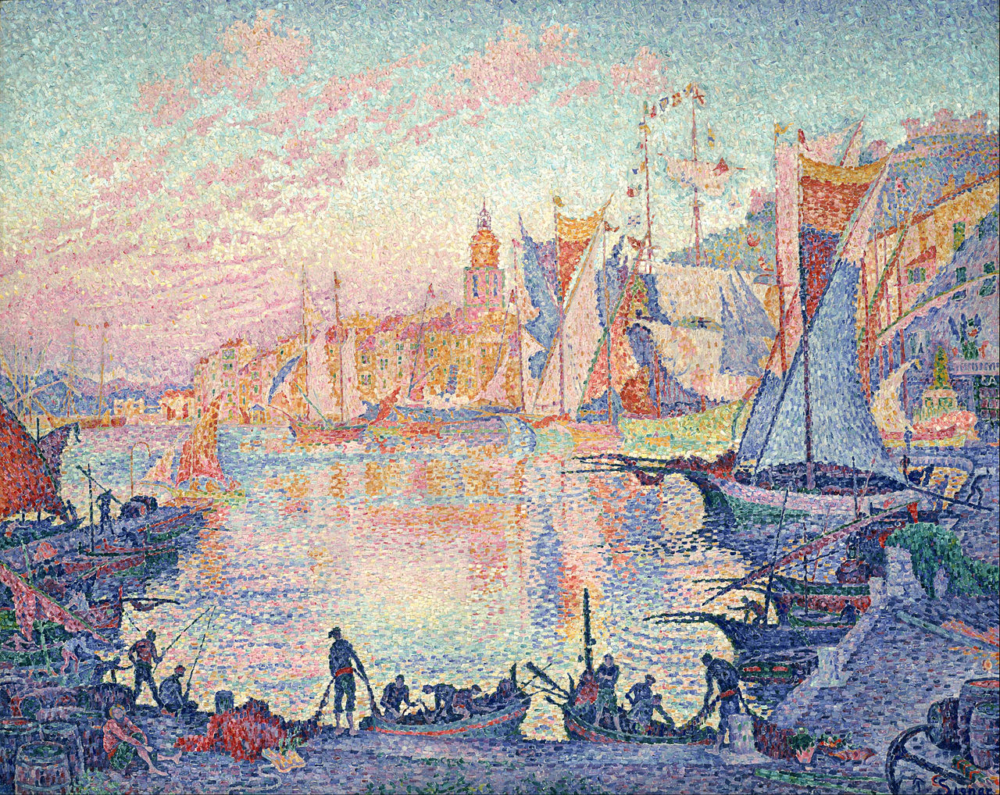

エッセイを読んだマティスは大いに感銘を受け、自らも点描を取り入れ、試した。そして、1904年の夏には、南フランスのサン=トロペにあるシニャックの別荘を訪れ、彼のもとで制作を行っている。

それは、マティスにとって、刺激に溢れた時間となった。

南フランスの強い陽光と、その下で明るく輝く色彩は、彼を大いに魅了した。

先輩画家シニャックからは、どのように見えるか、という「現実」を再現することに囚われず、自由に色彩を組み合わせること、色同士が響き合う様を楽しむ描き方を教わった。

パリに戻った後、彼がサン=トロペでの経験をもとに描きあげたのが、この〈豪奢、静寂、逸楽〉である。

陽光あふれるサン=トロペの海辺を舞台に、数人の女たちが、思い思いにくつろいでいる。

赤や黄、オレンジなどの暖色系を中心に、様々な色の絵の具が点状の筆致として、モザイクのように並べられた画面は明るく輝き、まさに地上の「楽園」がここに現出している。

タイトルは、彼が愛読していたボードレールの詩「旅への誘い」の一節から取られた。

この作品は、1905年のアンデパンダン展に出品後、シニャックによって購入され、サン=トロペの彼の別荘に飾られた。

が、画面の細部をよく見ると、女性たちの身体の輪郭に細い線が使われるなど、完全な点だけで構成されているわけではない。

根気のいる点描自体、マティスには合わなかったのだろう。彼は翌年には、点描技法を捨てている。

それでも、シニャックから受け継いだ「自由な色彩」による表現は、確かに彼の中に根を下ろし、1907年の「フォーヴィスム」誕生の礎となっていく。

②線、形へのこだわり

「色彩の魔術師」と呼ばれたマティスが、「色彩」と同じくらいに重きを置いていたのが、「線」だった。

かつて「野獣(フォーヴ)」にも例えられた、マティスの自由な色彩は、自身の引いた線の中にも決して収まりきるものではなかった。

どのようにすれば線と色彩、絵画を構成するこれら2つの要素を、画面の中で調和させられるか。それは、マティスにとって、生涯追い続ける課題となった。

モチーフの「形」を見極めるため、彼はひたすらデッサンを繰り返し、時には彫刻も手掛けた。

Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle

この〈背中Ⅰ~Ⅳ〉は、後ろ姿の女性の姿をモチーフに、約20年かけて制作されたものである。〈背中Ⅰ〉では、身体の凹凸や関節部分などがはっきりしていたのに対し、〈Ⅱ〉、〈Ⅲ〉と進むに従って、少しずつ削られ、単純化が進んでいる。

立体的な素材に直に触れ、余計なものを削ぎ落とすことで、彼は、デッサンとは異なる切り口から、モチーフの持つ最も単純な「形」、「本質」に迫ろうとしたと言えよう。

長年にわたる積み重ねが結実した作例が、1935年に描かれた油彩画〈夢〉である。

Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle

画面いっぱいに、青い敷布の上で俯せになって微睡む女性の半身が、描き出されている。

腕や胸、背中は、柔らかく流れるような曲線によって縁取られ、穏やかな表情とも相まって、絵を観る者をも、安らかな夢の中へと誘い込むかにも見える。

記録によると、マティスは、この作品を完成させるまでに少なくとも半年以上かかっている。

構図を決め、一度線を引いた後も、彼はより良い形を求め続け、頭に思い描くイメージに近づくためなら、思いきって描き直すことも辞さなかった。

例えば、この〈夢〉の左下にも、腕が描かれていた上に塗りつぶした痕跡が認められる。妥協すること、満足することなく、「最高」のものを飽くことなく求め続けた、マティスのストイックなまでの姿勢が、ここから伺える。

③切り紙絵―――究極の到達点(ゴール)

1941年にマティスは大病を患うも、「奇跡的な生還」を遂げる。

しかし、体力の衰えは如何ともしがたく、ベッドや車椅子で過ごす時間が増えた。

そのような事情もあって、彼は切り紙絵の制作に打ち込むようになる。

これは、あらかじめ絵の具で色をつけた紙からハサミで形を切り抜き、台紙に貼りつけて、制作する手法である。彼は、この手法について「ハサミでデッサンする」、「色の中に生で形を切り抜いていく」と語っている。

彼にとって、切り紙絵は、ペインティング、デッサン、彫刻、というこれまで手掛けた表現形態を融合させたものだった。1947年には、「色彩について」をテーマに、20点の切り紙絵と手書きの文章による豪華本『ジャズ』を刊行している。

その中に収められ、表紙にも使われた一枚が、この『イカロス』である。

この作品では、鮮やかな青色の地の中央に、落ち行くイカロスの姿が、単純化された黒いシルエットとして表されている。胸にある赤い点は、恐らく心臓だろう。

が、同時に、黒いシルエットは、両腕を振り上げ、踊っているかのようにも見える。赤い心臓は、ささやかなアクセントとしての役割を果たし、周囲に散らされた黄色い星もまた、青地を背景に鮮やかさを増し、独自のリズムを刻んでいる。

背景の青、シルエット、星、とそれぞれが自立した存在としてありながらも、調和し、一つの画面を形成する様は、ジャズ音楽のセッション(合奏)にも例えられる。

切り紙絵とは、マティスにとっては、長年追求してきた「色彩と形の葛藤」の問題に対する、究極の答えだったと言えよう。

色彩と形(線描)。

絵画を支えるこれら2つの造形要素のどちらに重きを置くか。その問題は、ルネサンス以来、絵画史の根底にあって、歴史を動かしてきた。

マティスもまた、その画家人生をかけて、その問題に挑み続けた。

今回のマティス展では、そんな彼の挑戦のプロセスを、初期から晩年まで辿ることができる。

是非、会場に足を運んで体感してみて欲しい。

展覧会基本情報

マティス展

会 期:2023年4月27日(木)~ 8月20日(日)

会 場:東京都美術館 企画展示室

休室日 :月曜日、7月18日(火)

※ただし、5月1日(月)、 7月17日(月・祝)、 8月14日(月)は開室

開室時間:9:30~17:30、 金曜日は20:00まで

※入室は閉室の30分前まで

観覧料 :一般 2,200円、大学生・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,500円

公式サイト:https://matisse2023.exhibit.jp/

※アイキャッチ画像のクレジット

アンリ・マティス 《イカロス(版画シリーズ〈ジャズ〉より)》 1947年 ポショワール/アルシュ・ヴェラン紙 ポンピドゥー・センター/国立近代美術館 Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)