「あの人、ちょっと変わってるよね?」

よく聞く言葉です。多様性が求められる今、逆にちょっと危険な言葉かもしれませんが、身の回りでよく耳にしませんか?

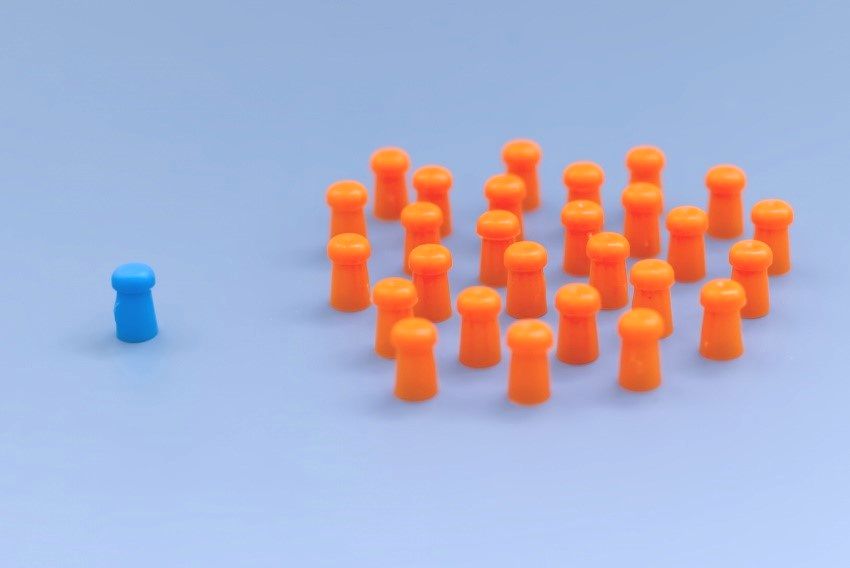

ほかの人とちょっと行動や考え方が違う、つまり多数派でない人が、そのように呼ばれてしまいます。

人を表現する形容詞はいろいろありますが、それが表している内容は曖昧なものが多いです。

たとえば、ちょっと聞こえが悪い形容詞として「協調性がない」という形容詞がありますが、「個性的で自分の意見を持っている」といえばよく聞こえますよね。また、「わがままな」人も「自分を持っている」と言い換えられますね。

逆に、「親切」な人は「お節介」な人と言われたり、言葉の上ではいくらでも良くも悪くも言えます。「明るい人」、「暖かい人」、「親切な人」などの褒め言葉も同じですよね。解釈次第でどうにでもとれます。

そう考えると、人はみんなそれぞれ特徴を持っていて、良くもあり、悪くもある。普通の人なんていないのかもしれませんね。それも測れるものではありませんね。

ここまでは性格の話ですが、世の中には生まれ持った特性として、大多数の人とは違った行動特性を持たざるを得ない人がいます。

多数派から見ると「異常」に見えやすい特性のおかげで、生活に支障をきたす人たちのことです。本人や親の育て方のせいではなく、生まれつきなのですからどうしようもありません。そのような多数派ではない人たちは、日本の社会で結構、窮屈な思いをしていることが多いのです。

時に発達障がいと呼ばれるこうした人たちは、何らかの支援を必要としている人が多いのです。子供では約6.5%、大人になっても結構な比率の人が生まれつきの特性によって支援が必要な人達です。

しかしそうした障がいは外見だけではわかりません。そのため日常生活の中で誤解されてしまい、知らず知らずのうちに周囲を怒らせてしまって困った…という状況をよく耳にします。

私は人の心をサポートする仕事をしているので、こうした少数派の人たちも含めて皆が住みやすい社会を作るヒントを探していきたいなぁといつも考えています。

最近よく耳にする国連が定めた持続可能な開発目標「SDGs」の17の目標の中の一つに、すべての人の健康を実現し不平等をなくそうという取り組みがありますよね。

誰一人取り残さないというのがSDGsの考え方です。みんなが当たり前だと思って使っているものや、やっているやり方が一部の人にとって使いにくかったりわかりにくかったりして、その人たちが適応できずに困っているとしたらそれは解決すべきことですよね。

発達障がいの人にとって、わかりやすい環境を作ってあげること。それは、発達障がい以外の人にとってもわかりやすくストレスが少ない環境である、ということを覚えておきたいのです。

全ての人のストレスを減らすユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインという言葉をご存じでしょうか。

車いすの人のために段差のない道路にしたり、目の見えない人のために点字ブロックを敷いたりして、障がい者の社会参加を促すような工夫をしたデザインをそのように呼びますね。バリアフリーという言葉もありますが、初めから「バリア」がなければ「フリー」という必要もないので、ユニバーサルデザインのほうがより進んだ考え方のような気がします。

これらのことは、すでに社会の中に設置されているのでよくご存じだと思うのですが、このように他の人から見えるので、わかりやすい障害だけでなく、他の人から見えないのでわかりにくい障害に対するユニバーサルデザインという考え方も同じく必要ですね。ちょっと変わった人のためのユニバーサルデザインとは、いったいどんなデザインなのでしょうか。

たとえば、曖昧な表現が苦手な人がいます。多数派の人ならどの程度やればよいのか推測できる内容がわからない。それなら曖昧さをなくして、具体的な内容にしてほしいと頼めばいいのです。

不注意だったり、忘れ物や失せ物が多かったりする人がいます。すぐ物を失くす人には、物を失くさせないようにする工夫をすればいいのです。例えば、テレビのリモコンはその場所でしか使えないように持ち出せないように固定しておく。ちょっと不便になってしまいますが、机に接着剤でつけておけば失くしません。携帯はストラップで自分の身に着けておけば失くしません。

例えば、明日持っていこうと思ったものを絶対忘れないようにするためにはどうしますか?持っていくものを靴の中に入れておくのです。出かけるときには必ず靴を履くので、絶対に忘れることができません。

あるいは、トイレの棚に携帯忘れた経験のある方はいませんか?トイレの個室の棚に忘れ物が多くて困った管理者が、小物を置く小棚をドアノブと一体で作ったら、一切忘れものがなくなったそうです。用を足したあとドアノブを回さないと外には出られません。そこにものがあったら「そうだ、これ持っていかなきゃ!」となりますよね。

こうしたやり方はすごく納得できるスマートなうまい方法ですね。誰にとってもわかりやすく、便利です。

生まれつきの特性で起こっている不注意は直すことはできないのです。周りの人が注意したり、叱ったりしても治るどころか、本人としては、訳が分からないので困って自尊感情を低くしてしまうだけなのです。それより、多数派の人にとってもストレスを低くすることができるユニバーサルデザインを工夫してみましょう。スマートにできれば、かっこいいですよね。

ユニバーサルデザインをもっと広めていきましょう。多数派の人もストレスの少ない世の中になれば、気が楽になりますよ。

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)