先月、大阪府立弥生文化博物館をレポートした流れで、今月の【顔面学講座】は「縄文人の顔と弥生人の顔」をテーマにおこないます。

日本人のルーツを探る前に、まずは人類の誕生から解説します。

Contents

人類の起源

現代科学では、人類の起源は「アフリカ単一起源説」が一般的です。ヒト(現生人類、ホモ・サピエンス・サピエンス)の祖先はアフリカで700万年前に猿と分かれて誕生し、その後、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アメリカ大陸と地球上のあらゆる大陸に広がっていったとする学説です。

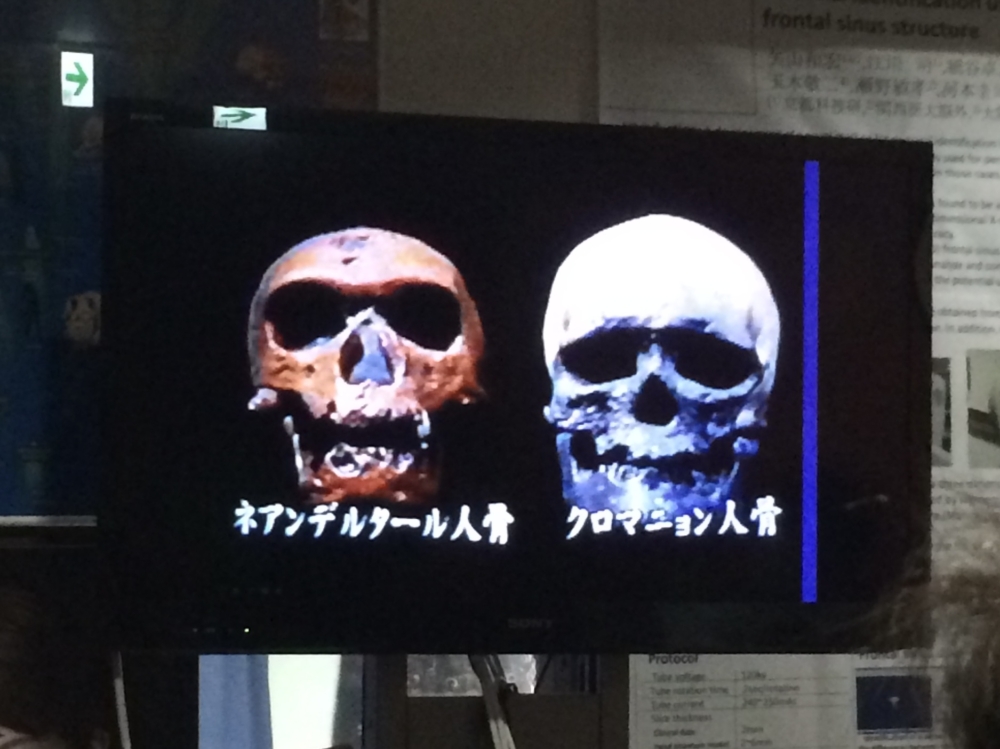

我々現生人類と同じホモ・サピエンスがクロマニョン人で、後期旧石器時代にヨーロッパ、北アフリカに分布していました。

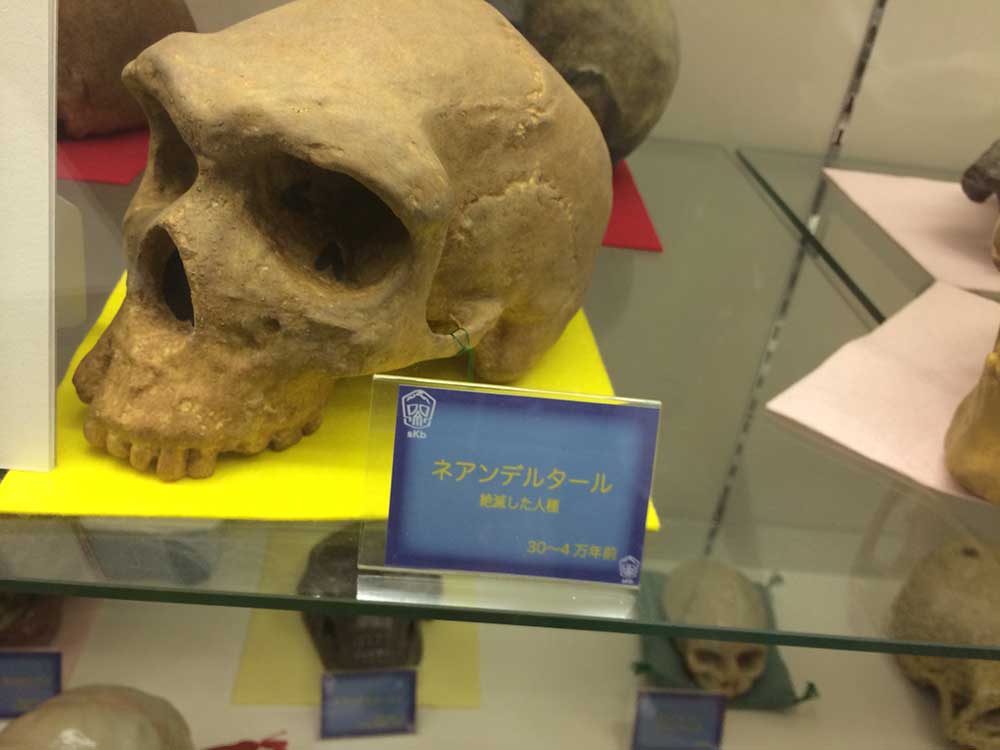

同じ時期、ヨーロッパにはネアンデルタール人(ヒトとは別種)がいて共存していましたが、クロマニョン人によって皆殺しにされて絶滅したと言われていました。

最近の研究では、クロマニョン人が殺したわけではなく「勝手に消滅した」説や、クロマニョン人と交配していた可能性が、人類学、遺伝学の分野では示唆されています。

シャレコーベミュージアム公式HP

http://skull-museum.jp/

頭蓋骨(シャレコーベ)から見る人類の未来

ネアンデルタール人の頭蓋骨は前後に長く奥行があり、脳容量は現生人類よりも大きかった。

河本先生によると、ホモ・サピエンスは700万年前のサラヘントロプスから頭蓋骨が3倍に。前頭葉が発達するために頭蓋骨が大きくなった。

だが、「これ以上は大きくはならない」と河本先生は予測。その理由は、「これ以上、大きくなる必要はない。なぜなら、コンピュータがやってくれるから。」

人工知能(AI)の話が身近になってきた頃で、納得のお話でした。

世界で唯一の頭蓋骨博物館「シャレコーベミュージアム」

日本人の起源

さて、日本人はというと、1966年に沖縄県具志頭村港川採石場から発見された、1万8200年前の人類と推定される「港川人」。

この旧石器時代の港川人が、日本人の祖先、つまり縄文人の祖先と考えられてきたのですが、最近の研究では、DNA分析の結果、遺伝的に縄文人や現代日本人の直接の祖先ではないという論文が発表されました。

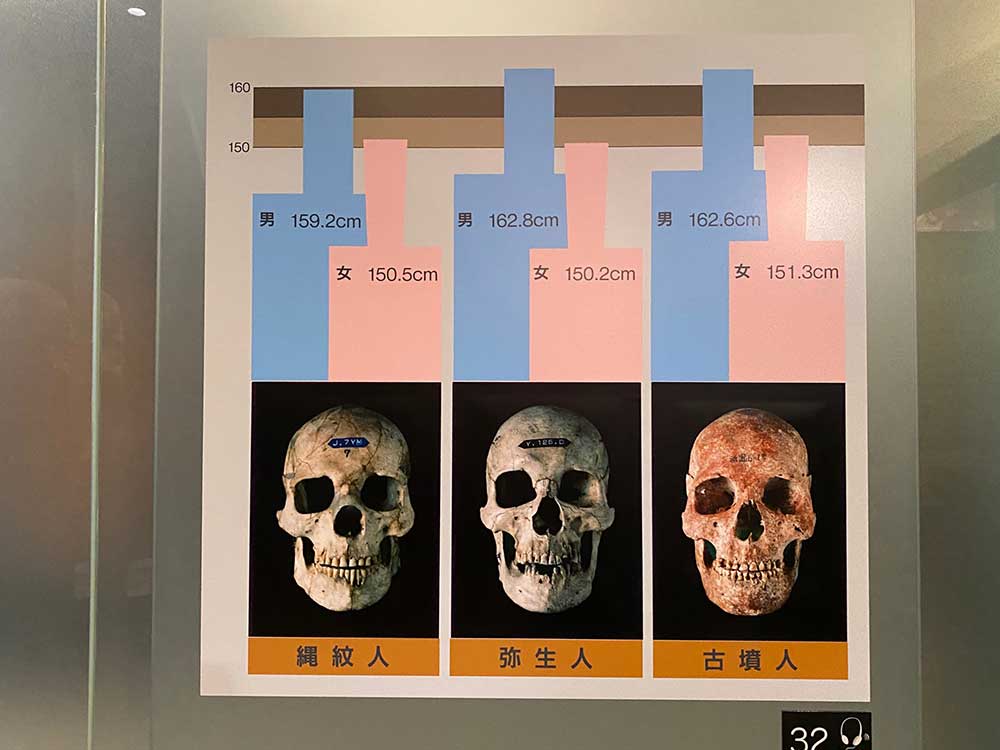

このように日本人の起源説は未だに議論されていますが、人類学的には、「日本人の祖先は縄文人と渡来系弥生人」が定説となっています。

もともとは縄文人が住んでいた日本列島に、大陸からの北方系のアジア人が渡って来て(弥生人のルーツ)混血したのが日本人という説です。

顔は機能的に作られるため、南方(というか東南アジアを含むインド以東広義の東アジア)系の縄文人と、極寒のシベリアをルーツとする北方系の顔を持つ「渡来系弥生人」では顔の特徴に違いがあり、大きく分けてこのように分類されます。

縄文人のDNAが多い縄文顔の特徴

顔形は四角や長方形、凹凸のある立体的な顔、眉は太く濃く、目は二重瞼で大きい、鼻は広くて大きい、頬骨は小さい、耳たぶが大きい、唇が厚い、歯が小さい、口元が引き締まっている。

弥生人のDNAが多い弥生顔の特徴

顔形は丸や楕円形、平坦で滑らかな顔、眉は薄く細く、目は一重瞼で細い、鼻は狭くて低い、頬骨は大きい、耳たぶが小さいか無い、唇が薄い、歯が大きい、口元は出っ張り気味。

いかがでしたでしょうか。縄文人の顔の特徴は西洋人の顔やアフリカ人の顔とも共通点が多く、弥生人の顔は世界的に見ると特異な顔です。

これは、シベリア周辺での寒冷適応により、凍傷にならないために、のっぺりしたフォルムに、一重まぶたで蒙古襞(もうこひだ※上まぶたの内側から目頭にかけて覆い被さった皮)があり、体毛も唇も薄くなったからだと言われています。

2022年現在の日本人は、北方弥生系が7〜8割、南方縄文系が2〜3割の比率で混血しているというのが、最近の人類学の結論です。

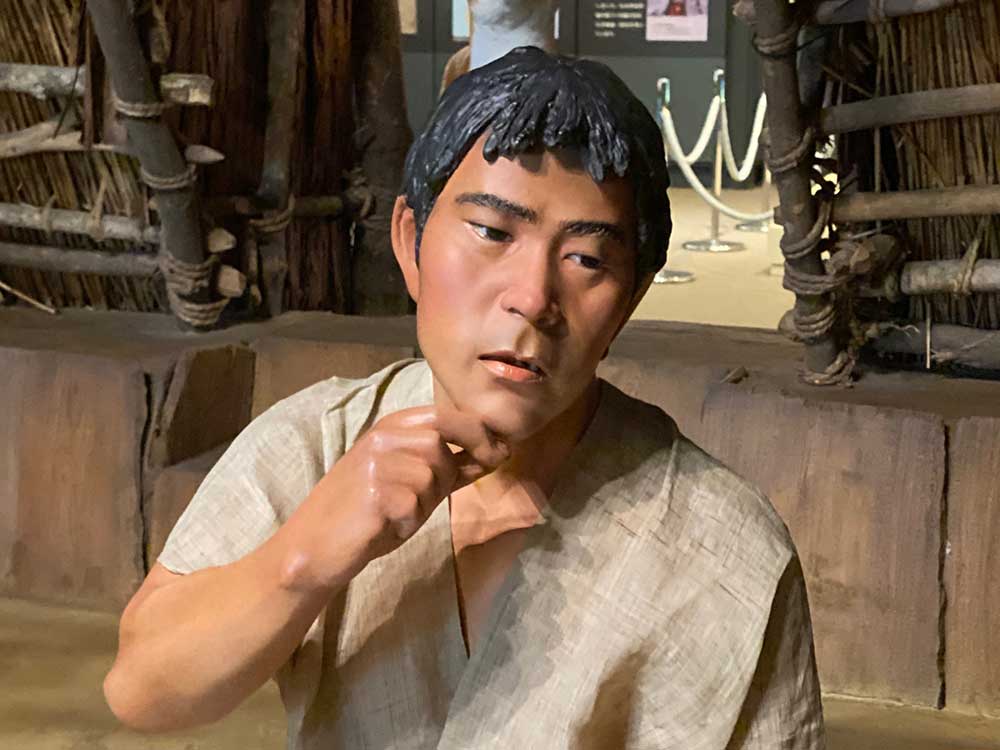

弥生文化博物館の「目で見る弥生文化」の導入ゾーンにある「弥生人の家族」のお父さんの顔。

昭和の表現で言うと、東山紀之さんのような「しょうゆ顔」が「弥生顔」に、郷ひろみさんのような「ソース顔」が「縄文顔」になり、この顔は現代における「弥生顔」の男性の顔のようです。

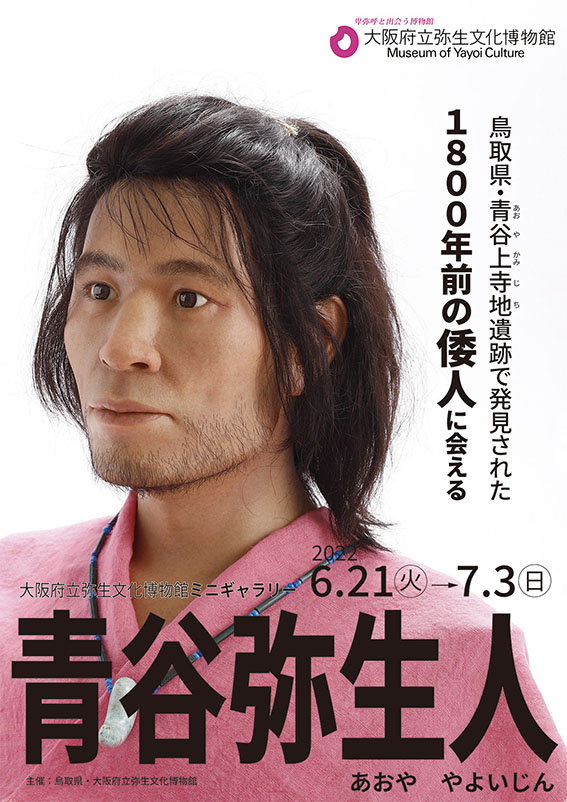

青谷弥生人(あおややよいじん)

鳥取市にある国史跡の青谷上寺地(あおやかみじち)遺跡で出土した人の頭蓋骨から、弥生時代後期(約1800年前)の男性の顔を復元した「青谷弥生人」とのそっくり具合を競う「青谷弥生人そっくりさんグランプリ」をニュースで見た方も多いと思います。

そして、鳥取県の弥生時代・文化の魅力を全国に発信することを目的とした「とっとり弥生の王国プロモーション推進事業」の一環として、「青谷弥生人」の復顔像の移動展示(ミュージアムキャラバン)が開催。

最初の訪問先が、大阪府立弥生文化博物館で、7月3日(日曜日)までエントランスホールに展示されます。

上の「弥生人のお父さんの顔」と比較してみていかがですか?

「青谷弥生人」は縄文人の顔の特徴がかなりあるように思いませんか?

実際の弥生人は、これまで発表されてきた弥生人のイメージ顔よりも、これくらい縄文人に近い特徴があったのだと思います。弥生人は米以外にも貝や魚や動物の肉、そしてドングリなどの硬い木の実を食べていて咀嚼が多かったので、縄文人ほどではなくとも、現代人よりはもっともっとアゴががっしりしていたはずです。

原始・古代→旧石器→縄文→弥生→古墳→飛鳥→奈良→平安→鎌倉→室町→安土桃山→江戸時代なわけですから、弥生人でもまだこれくらいは原始人っぽい要素のある顔だったのでしょう。

大阪府立弥生文化博物館・基本情報

所在地 :大阪府和泉市池上町四丁目8-27

・JR阪和線「信太山(しのだやま)」駅下車、西へ約600m

・南海本線「松ノ浜」駅下車、東へ約1.5km

開館時間:午前9時30分~午後5時(ただし入館は午後4時30分まで)

休館日 :毎週月曜日(休日の場合は開館し、翌火曜日が休館)、年末年始

公式HP:http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/

関連情報

「池袋 絵意知の顔面学講座」は月1回の連載シリーズ。他の連載記事は、下記の著者ページからご覧になることができます。「顔面学」という独自のユニークな視点で人間模様を掘り下げた池袋さんのコラムをじっくりとお楽しみください。

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)