じつは野毛山は横浜の歴史を紐解く大事な場所である。

開港から150年以上が経ち、横浜の街は大きく様変わりしているが、街を歩くとその足跡が垣間見えるスポットがいまなお点在している。それは野毛山においても同様で、近代日本の礎を築いた開港場への玄関口でもあり、一大行政拠点でもあった。桜の名所でもある野毛山公園内では幕末の息吹きも垣間見えるほか、戦前戦後のローカル放送史の遺跡も遺されている。

野毛山といえば野毛山動物園が有名だが、今回は、野毛山動物園を紹介する前に、横浜トリビアや横浜市民も意外と知らない”ハマのあれこれ”を絡めながら今の横浜につながる足跡を辿る。

Contents

歴史を辿れる野毛山公園

まずは野毛山動物園を取り巻く散策地区、野毛山公園から辿ってみよう。横浜の代表的な山といえば、山手と野毛山がある。しかしながら両者は同じ横浜にありながらも、雰囲気や趣は全く違っている。

野毛町に面した標高50メートルの丘陵一帯は古くから野毛山と呼ばれていた。1923年、関東大震災で野毛山も壊滅的打撃を受け、のちの震災復興とともに公園づくりが行われた。元々都市防災の拠点、また市民の憩いの場として国が整備したものを1926年(大正15年)に横浜市が管理することになったのが野毛山公園のはじまりであった。

避難場所も兼ねた公園として一般公開された当時は、園内に回遊式の日本庭園、西洋庭園、折衷庭園の三つの様式を備えていた。第二次世界大戦中は陸軍の用地として使われ、戦後1947年までは米軍に接収されていた。

野毛山公園は横浜公園や掃部山公園に次ぐ歴史を持ち、開港当時の一大行政拠点でもあった。園内には幕末に活躍した佐久間 象山(さくま しょうざん/ぞうざん)の顕彰碑や、昭和を代表する女流俳人 中村汀女の句碑、ラジオ受信機を内部に収めたラジオ塔などがある。

どでかい石灯籠・・・!?いいえ、ラジオ塔です!

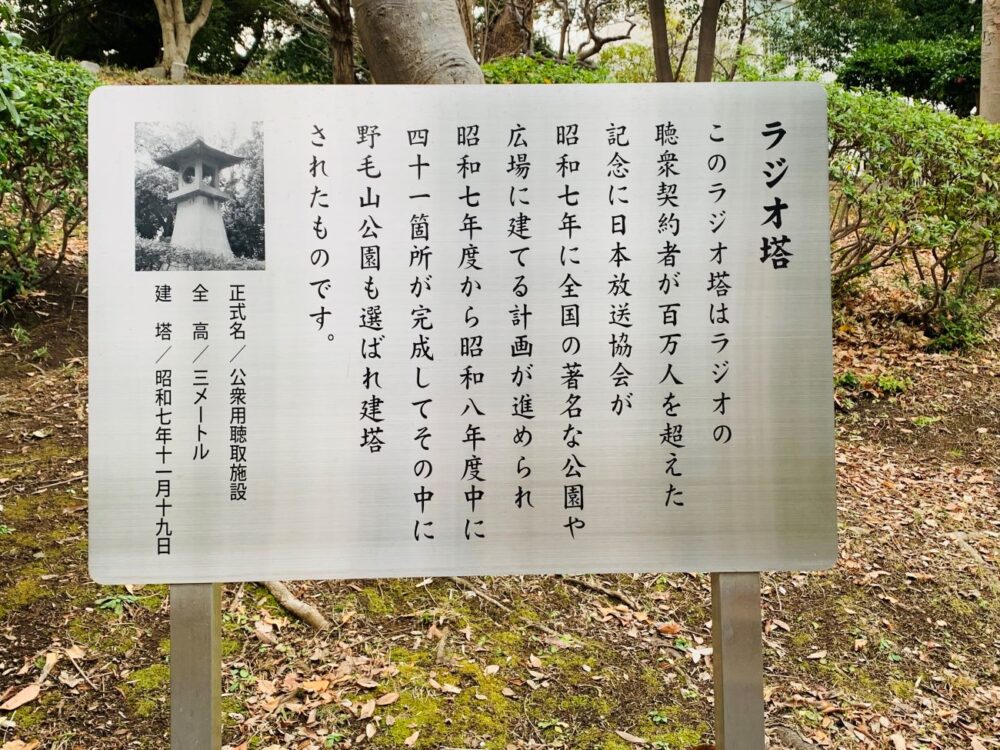

公園内に建つ、この石灯篭のようなどでかい塔はじつはラジオ塔である。ラジオ放送事業の開始当初、受信機が高価であったこと(当時は高級受信機!)や、聴取料金を支払う必要があったことからなかなか普及しなかったというラジオ。その打開策として、誰でも自由に聞けるラジオ塔が開発された。戦前・戦中の一時期その居場所は屋外にもあり、このように神社や公園など人の集まる公共空間に設置されたのである。

今やすっかりオールドメディアとなったラジオだが、戦前の日本はまだまだ一般家庭に普及していなかった時代であった。「常設受信拡大装置」から「公衆用聴取施設」へ。横浜は初期からラジオへの関心が高い地域だったと聞く。野毛の地にもローカル放送史の痕跡が「ラジオ塔」という形で遺っており、ハマの街頭ラジオ史があった事実をいまだ静かに語りかけている。そのすぐ足元にある解説看板は、ラジオの聴取契約者が100万人を超えた記念に、昭和7年、NHKがラジオ塔を全国各地に建てる計画を進め、41か所が完成した旨を伝えている。その中に野毛山公園も選ばれ、昭和7年11月19日にこのラジオ塔が建てられたという。

日本でラジオ放送がはじまったのは、いまから100年前の1925年(大正14年)のことであった。同年2月、社団法人大阪放送局は、日本で2番目に定時放送をはじめた局だったため、JOBKというコールサインを与えられた。JOBK(ジェイオウビイケイ)とは「ジャパン オオサカ バンバチョウ(馬場町) カド(角)」。大阪市中央区馬場町にあったころはそう語呂合わせがされ、2001年(平成13年)、局舎が隣の大手前四丁目に移転後は「ジャパン オオサカ バンバチョウノ キンジョ」という語呂合わせで親しまれている模様である。

大阪の人びとはJOBKを省略し、BKという愛称で大阪放送局を呼ぶようになる。そして1932年、BKの考案したラジオ塔は聴取契約者100万人突破という、日本放送協会の記念事業に組み込まれたことでその意味を大きく変容させていった。

内部に受信機を備え、「ラジオ塔」と呼ばれたそれは、ハマの放送の歴史を語るメディアの遺構として今日も野毛の小高い丘の上にひっそりと保存されている。ラジオ塔は戦前から戦中にかけてつくられ、今なお全国各地に点在していながらもほとんど知られていないものでもある。もしかしたらあなたの近所の街頭の片すみにも、一見すると灯篭と見間違えるかもしれない形で戦前戦後のローカル放送史の痕跡がひっそりと遺されているかもしれない。

幕末の息吹き~俊才たちを生んだ象山

ここで横浜ゆかりの史跡や人物たちにもぜひ触れてほしい。あまり知られていない事実ではあるが、いまの横浜に欠かせない存在だからだ。こうした先人たちの働きがあってこそ横浜や近代日本の礎がつくられ、国そのものの発展をなしえたと思うとその貢献度は計り知れない。

そのうちの一人が、佐久間 象山(さくま しょうざん/ぞうざん)である。今まであまり考えたことがないかもしれないが、象山も今日につながる横浜発展の立案者の一人だ。

象山は1811年(文化8年)、信州松代藩(まつしろはん)に生まれた。松代藩藩主 真田幸貫(さなだ ゆきつら)は、若年期に数々の学問を修めた象山に洋学研究担当役を任せた。その後、象山は兵学を学び、大砲やガラスの製造を手がけるなど、西洋技術や学問を積極的に取り入れた。

1854年(嘉永7年)、ペリーが横浜に来航すると、松代藩は横浜応接所の警備を命じられた。このとき象山も軍議役(軍事についての相談役)として横浜に赴いた。

象山はこのとき、幕府に戦略上の観点から開港場に選ばれた下田ではなく、下田よりもう少し内側にある横浜を開港地の候補として提言したのである。このため象山は横浜開港の父とも呼ばれ、市内野毛山公園内に顕彰碑が建立されている。

その後、開国派であった象山は1864年(元治元年)、禁裏御守衛総督(きんりごしゅえいそうとく。幕末に朝廷が幕府の了解のもと、京都御所を警護するために設けた役職)をつとめる一橋慶喜(のちに徳川慶喜と名を改める)に招かれ京都に赴いたが、当時の京都は尊王攘夷派の志士たちの潜伏拠点となっていた。

象山は持説の公武合体と開国論を述べたが、象山のいう開国とは西洋に迎合するものではなく、公武合体で日本が一丸となり、開国して西洋に対抗できる最新の軍備を整えて列強の侵略を防ぐという、当時としてはもっとも現実的な策であった。しかし開国を説くことで象山は「西洋かぶれ」と見なされてしまう。

時は池田屋事件の直後。1864年7月11日の夕刻、象山が馬に乗って帰宅の途中、三条木屋町付近の路上を通りかかったときのことであった。象山の意見をも受け付けず、いきり立っていた肥後の攘夷派 河上彦斎ら複数の刺客に襲われ、暗殺された。享年52才。京都三条通り 三条小橋の橋のたもとには「佐久間象山 大村益次郎遭難の地」を示す遭難の碑が建てられている。当地は刺客に襲撃されたという意味での「遭難」として、幕末の動乱を偲ぶことができる。今でこそ観光客で賑わう三条大橋近辺だが、150年前は血なまぐさい幕末テロの主要舞台であった。

なお、二人同時の暗殺ではなく象山の方が先であり、大村益次郎はそれから5年後の明治2年9月4日夕刻、現地の東側にあった旅宿の奥座敷二階で会食中、刺客に襲撃されている。重傷を負い一命を取りとめるものの、その傷を原因に、益次郎は同年11月5日、大阪の病院で死去した。

開国か。攘夷か。幕末期、世界に対して門を閉ざしていた日本は、開国を求める黒船の来航により大きく揺れ動いていた。諸外国からの脅威に抗う国防意識の高まりを引き金に、幕末の日本は政権体制が大きく乱れ、国内では開国派と尊王攘夷派の思想が対立し、武力によるこうした暗殺事件が乱発した。象山は当時上洛していた徳川慶喜に公武合体と開国の必要性を説いたことにより、京都に潜伏していた攘夷派に目をつけられることになったのである。

幕末四代斬りの一人であり、象山を暗殺した河上はのちに象山の真意を知ると暗殺を悔いて、その後は二度と人を斬らなかったといわれている。

なお、象山はペリーからの敬礼を受けたただ一人の日本人といわれ、門下生には坂本竜馬や勝海舟、吉田松陰ら幕末の中心人物たちがいる。

旧平沼専蔵邸亀甲積擁壁

公園の付近を散歩する際、足を止めじっくり見ていただきたいのが、この石積みの擁壁。横浜中央図書館の向かい側の敷地に壮大な屋敷があり、横浜を代表する実業家 平沼専蔵が住んでいた。明治当初、横浜で生糸取引や金融で財をなした貿易商で、彼がかつて住んでいた屋敷の石垣塀が野毛に残っている。歴史的建造物としては「旧平沼専蔵別邸亀甲積擁壁」という名前がついており、カメの甲羅のような六角形の石材が亀甲(きっこう)積みと呼ばれる積み方で綺麗に積まれている。

見るからに頑丈で、六角形の石を丁寧に細工しながら上下左右に積まれた亀甲模様が美しい、非常に立派な壁である。市内でもここまで綺麗に残っている亀甲積擁壁はないようだ。

明治時代に入り、城壁の仕事はなくなったが、歴史ある石積み技術は豪商の石垣に発揮され、いまもなお野毛の地に遺されている。なお、平沼専蔵のほか、この野毛周辺には豪商の原善三郎や茂木 惣兵衛などの別邸も建っていた。そういう意味では野毛山は日本人豪商たちの住む場所であり、数は限られているが高級別荘地の趣もあったといえる。

かつては「横浜村」

外国貿易の窓口として国内外から多くの人とモノを集め、西洋化の先駆けを行く街となった横浜の発展は、幕末期に開港地となったことがその出発点だ。幕末に黒船で現れたペリー提督は、日本に開国を迫る。1854年3月、幕府が開国への一歩を踏み出す日米和親条約を結んだ場所が「横浜村」であった。ペリーと江戸幕府間で神奈川宿近くの横浜村で調印されたため、神奈川条約ともよばれる。

横浜村は現在の横浜開港資料館が建っているあたりで、日米和親条約が結ばれたのはそのすぐ手前の「開港広場」である。ここには地球儀の形をした日米和親条約調印の地碑が佇んでいる。

2025年現在、横浜は今でこそおよそ人口370万人、180万世帯の大都市となったが、開港前の横浜村は戸数90戸あまり、人口500人に満たない小さな漁村であった。横浜市民なら誰でも歌える「横浜市歌」が「むかし思えば とま屋の煙 ちらりほらりと 立てりしところ」と歌うように、開港前の横浜村はとま葺きの粗末な家から炊事の煙が立てているのがちらほらと見える程度の寒村であった。

1859年、幕府は横浜の港を外国に向け、開いた。小さな寒村は突貫工事で開港場へと整備され、急速に発展していく。人口も急速に増え、大日本帝国憲法が公布された1889年(明治22年)にはついに「横浜市」となった。諸外国の人びとが暮らす外国人居留地が設けられ、また日本各地から集まった商人たちで賑わう街も出現した。開港都市横浜は外国からの物や技術を受け入れる窓口となり、急速に近代化を遂げていく明治日本の中で、経済、外交、文化交流の拠点となった。

以降も横浜港を発展の原動力に市域も拡大を重ね、時代が明治から大正、昭和へと移り変わるにつれ発展の波は臨海部から内陸部に波及し、現在に至っている。

坂本龍馬に勝海舟、ペリーの黒船艦隊来航。みなさんもかつて学校の歴史の授業で、幕末といえばこれら中心人物たちが教科書に出てきたかと思う。とりわけ江戸幕府倒幕において大きな役割を果たした坂本龍馬はいまだ根強い人気をもち、歴史ヒーロー人気投票でも必ず上位に食い込む存在だ。幕末の動乱と開国、それは当時の横浜ばかりか、日本にとっても一大事件であった。ペリー艦隊が当時の横浜・小柴村の沖合に停泊したとき、庶民にはとてつもない衝撃が走った。巨大な外輪にケタ違いの馬力。見たこともないような黒船は衝撃的であり、蒸気船を目にした庶民たちは「火を吹く鉄の車」と腰を抜かし、大騒ぎになった。

黒船来航の迫力をはじめ、衝撃的だった西洋との出会い。江戸時代の庶民というと、外国のことを何も知らされないまま権力者から抑圧され、ひたすら時代に翻弄されていたというイメージをとかく抱きがちだ。しかし実際には自由で好奇心にあふれた気風もあったようであり(もちろんすべての庶民がそうではなかったとして)、黒船来航は脅威であった一方でビジネスチャンスと考える商人や、何らかの作戦を講じるにあたり必要な素材があれば提供をしたいと思っていた人びとも中にはいたようである。浮かぶ者、沈みゆく者。いずれにしても横浜を見物した人びとは、この国が激変するありようを目撃することになった。

200年余りの長い鎖国。江戸時代、日本はオランダ以外のヨーロッパの国々との交易を長期にわたり行ってこなかった。黒船来航によってこの国の重い扉がようやく開き、今や横浜はすさまじい発展を遂げた日本屈指の都市となった。それもこれも和親条約が締結されたからこそで、これをなくして現代の横浜はなかったといっても過言ではない。国を決定的に変えた革新的出来事が起きた場所のすぐ先には、大さん橋ターミナルがなす開港都市横浜の象徴的な景色が拓けている。

ハマッ子アイデンティティ「横浜市歌」

そして開港といえば「横浜市歌」。明治42年、横浜の開港50年を記念してつくられた、老若男女、横浜市民なら必ず歌える横浜ソングである。「わ~が日のもとは島国よ~♪」でおなじみの、元気に弾むようなマーチ風の曲調に森鷗外作詞の古風な歌詞が特徴的だ。なぜ作詞が森鷗外なのか理由ははっきりしていないようだが、鷗外の日記によると1909年(明治42年)、当時の三橋 信方横浜市長の代理人 三宅 成城(教育課長)が鷗外をたずね、市歌の歌詞を依頼したようである。一方で鷗外の「東京音楽学校から横浜開港五十年の唱歌を作ってくれと托された」という話も残っているようだ。(参考:横浜市ブックリスト「読んで知る横浜市歌」横浜市歌普及専門委員会)

歌詞は横浜港の誇りを歌っており、島国の日本に世界のあらゆる船が来るとして、「されば港の数多かれど この横浜にまさるあらめや(世界に港はたくさんあるが、この横浜に勝る港はないだろう)」と横浜港の素晴らしさを強調している。

1966年(昭和41年)、横浜市歌普及専門委員会により一部のリズムや旋律など歌いづらい部分が改訂され、現在歌われているのは改訂後の市歌である。市内の学校や開港記念日の6月2日はもちろん、横浜DeNAベイスターズの応援歌としても愛唱されたり、演奏されたりしている。

横浜市歌の歌詞

わが日の本は島国よ(わがひのもとはしまぐによ)

朝日かがよう海に(あさひかがよううみに)

連なりそばだつ島々なれば(つらなりそばだつしまじまなれば)

あらゆる国より舟こそ通え(あらゆるくによりふねこそかよえ)

されば港の数多かれど(さればみなとのかずおおかれど)

この横浜にまさるあらめや(このよこはまにまさるあらめや)

むかし思えば とま屋の煙(むかしおもえばとまやのけむり)

ちらりほらりと立てりしところ(ちらりほらりとたてりしところ)

今はもも舟もも千舟(いまはももふねももちふね)

泊るところぞ見よや(とまるところぞみよや)

果てなく栄えて行くらんみ代を(はてなくさかえてゆくらんみよを)

飾る宝も入りくる港(かざるたからもいりくるみなと)

市内の小学校を卒業していれば誰でも歌えるといわれている横浜市歌。この横浜市歌を歌うことは、今日の発展の礎となった開港の歴史を再認識するとともに横浜への愛着を広げ、市民がひとつになる機会となっている。横浜市民であるかどうかを確認するにあたり、この横浜市歌を歌えるかどうかが目安にすらされるほどだ。

市内の小学校では横浜市歌が教材として取り上げられ、市内の小・中・高校、横浜市立大の入学式や卒業式などのほか、市民の二十歳祝いの集いなど市のあらゆる行事でも歌われている。学校によっては朝に歌う習慣がある場合、朝だけで月に20回、プラス日々の音楽の授業の時間を加味するとひと月で30回以上も歌うこともあると聞く。一週間でそんなに歌うのなら覚えるばかりか、卒業後どれほど時間がたとうとも「忘れない(笑)」「歌える!」「おそらく国歌より横浜市歌を歌った回数の方が多い」「されば~♪キャハハ(笑)」というのも納得である。ちなみに学校の音楽の授業では横浜市歌の意味を知るための時間もあり、それぐらい横浜市歌が重要視されているのである。

ちなみにベイスターズ応援歌「熱き星たちよ」では「Oh~Wow~Wow~よーこはまベイスターズ、熱~える星たちよ~♪」の間に市歌の「このよ~こは~まに~、まさる~あら~めや~♪」(横浜にはかなわないだろう)の部分が勝利のテーマとして歌い込まれ、試合に勝つと「この横浜にまさるあらめや」が2回繰り返されるバージョンもある。また、ベイスターズの試合中四球(フォアボール)やホームランを打ったときなどにも歌われたり、演奏されたりする。このほか横浜のアーティスト 中村 裕介によるブルースバージョンもあり、横浜市歌現代版として野毛の居酒屋から広がった。2003年(平成15年)3月にはCDが発売されている。

歌い継がれることかれこれ100年以上。市民に親しまれてきたばかりか、中には違う市町村の人の「自分の住む市の市歌は知らないが横浜市歌は覚えた」という声すらある。ここまで長く歌い継がれ、市民に親しまれている市歌はほかにほとんどないようだ。

独特の旋律に難解な歌詞。なじみのない、市外の人にとっては「されば~??」「あらめや??」「ももちぶね??」と分かりにくく、脳内にハテナマークが飛び交う。ハマッ子に「されば~♪キャハハ(笑)」といわれても、「うーん、よく分からんなあ(笑)」というのが市外の人の自然なリアクションといったところか。が、ちょっと難解なところがまた味があるというか、クセになるのかもしれない。

世代をこえてつながるハマッ子の絆。認知症が進行しているおじいちゃんおばあちゃんも、昔覚えた横浜市歌はしっかり刻まれていてバッチリ歌える、となっても無理はないのかもしれない・・・!?

ともあれ、横浜市歌が歌えるというのはハマッ子アイデンティティのひとつであり、きっとどれほど歳を重ねてもずっと忘れることのない歌なのだろう。横浜市民には大変身近な歌である。今まで知らなかったという方も、ぜひお見知りおきを!

3秒に凝縮され、ハマのあちこちで鳴る

なお、横浜市歌は冒頭の1フレーズ目が引用されたサウンドロゴとなり、街中で響いている。

市営バスや市営地下鉄駅構内(湘南台駅以外の市営地下鉄39駅の駅構内)などで聞いたことがあるかもしれないが、よく聞くあの「チャンチャカチャカチャカッ♪」とテンポよく流れる3秒ほどのサウンド、あれはじつは横浜市歌の冒頭「わっが日のもとはっ♪」部分である。

言われないかぎりなかなか気づきにくいかもしれないが、横浜の音のシンボルとしてぜひお見知りおきいただきたい。横浜のブランドイメージが音で表現されたサウンドロゴということで、横浜の魅力や特徴を音を通して表現することで、聴いた人が横浜を思いうかべ、横浜への親しみや愛着を感じてもらうことを目指しているものだ。市営バスや地下鉄といった市営交通のほか、市庁舎や区庁舎の出入口、テレビ神奈川、FMヨコハマ、市立図書館や横浜マリンタワーなど、ハマのあらゆる場所で鳴る。

3秒の中に凝縮された市歌は今日もハマのあちこちで鳴り響き、学校やベイスターズの応援で歌われている。

野毛の切通し

市歌には開港100年の歴史が拡がる様相が力強く歌い込まれている。そして、横浜発展の舞台(開港場)の玄関口だった場所が野毛だ。今や横浜を代表する飲み屋街として有名になった野毛だが、横浜開港以前は野毛浦と呼ばれる半農半漁の村であった。そもそも「野毛」という町名は「ノツケ」というガケや突端を意味する言葉から転じたといわれる。

幕末に東海道と横浜港を結ぶ横浜道(よこはまみち)が拓かれ、野毛山の中腹に切通しで道が作られたことで同地区は交通の要所となった。野毛山を貫き、切り立つ石垣がカーブを描きながら続き、戸部方面と野毛を結ぶのが「野毛の切通し」である。

アメリカと日米修好通商条約を調印し、開港場を横浜に設けることに決めた江戸幕府は、1859年(安政6年)の開港を前に至急各種インフラを建設した。横浜開港までに野毛山周辺でなすべき二大課題のひとつは神奈川奉行所の建設、もうひとつは東海道と開港場を結ぶ「横浜道」の開通であった。

開港の地は横浜に決まったものの、当時、現実問題として非常に不便であったのが東海道筋から開港場への交通であった。そこで幕府は横浜港と神奈川宿を結ぶべく、東海道筋の芝生村(しぼうむら。現浅間町交差点付近)から横浜(関内)へ至る「横浜道」という道路を開通した。

当時、東海道と連絡するには保土ヶ谷から井土ヶ谷、蒔田を経由するか、神奈川からの舟運しかなかった。この道は芝生村から湿地帯であった岡野・平沼の各新田経由で戸部村まで一直線に通じる道路をつくるとともに、新田間(あらたま)橋、平沼橋、石崎橋の三つの橋を架け、併せて戸部坂、野毛の切通しを開いて野毛橋(現都橋)、太田橋(現吉田橋)を架け、現在の馬車道付近を通過して横浜港に至るというルートであった。

野毛の切通しに至る道中には関門と番所がいくつも設けられ、厳重に通行がチェックされた。なお、辺鄙な野毛山(野毛の切通しの上)に神奈川奉行所がつくられたのは外国人に内政を知られないため、いざというとき開港場に架かる吉田橋を切り落とし、地形を活かして野毛山を砦にする意図があったともいわれる。

当時、庶民と外国人の接触を極力避けたい幕府の思惑があった。そこで、横浜村~東海道間に大きく張り出していたのが野毛山である。横浜村の開港場は東海道から見ることができない立地となり、庶民と外国人の接触を制限することができたため、横浜村が開港場に選ばれた。交通不便を理由に横浜村が開港場に決まったが、それを便利にするという矛盾に満ちた幹線道路が横浜道であり、野毛山付近は最大の難所だったのである。

関内の「関」は関所の関!

横浜の姿が先の錦絵に残されているように、開港地であった関内は長崎の出島のように切り離されていた。それもそのはず、横浜は当時の幹線道路である東海道から大きく逸れた場所にあり、外国人と日本人の接触を極力避けたい幕府にとって都合のいい場所だったのだ。

日本人が外国人と接触し交流をもつことに難色を示した幕府は、開港地である横浜を長崎のように隔離された場所にしようとした。横浜に外国人居留地を含めた開港地を設け、運河をつくってまで切り離し、橋のたもとには関所を設けて出入りを監視・制限した。このため、外国人居留地は関所の内側(馬車道側)ということから「関内(かんない)」と呼ばれ、現在も残る吉田橋を境に陸側(伊勢佐木町側)を関外と呼ぶようになった。橋のたもとには関門跡の石碑が建てられている。

外国商人が集まるようになった横浜は、日本世界をつなぐ窓口として急成長を遂げてゆく。開港当初の横浜に現在の馬車道はなく、開港翌年の1860年(万延元年)、外国人居留地と山手が分けられ、のちの関内の原形が形づくられていった。この開港場には外国人とモノが行き交い、物珍しい西洋文化は人びとの関心を集めた。馬車道の名前の由来である馬車もそのひとつで、吉田橋のたもとから乗合馬車(馬車道の記事参照)が鈴を鳴らして走っていたというわけである。

1859年(安政6年)6月2日、横浜は開港し、現在でも同日は開港記念日になっている。そこで横浜市民であればおなじみの横浜市歌、「されば~♪」が歌われる・・・というわけである。

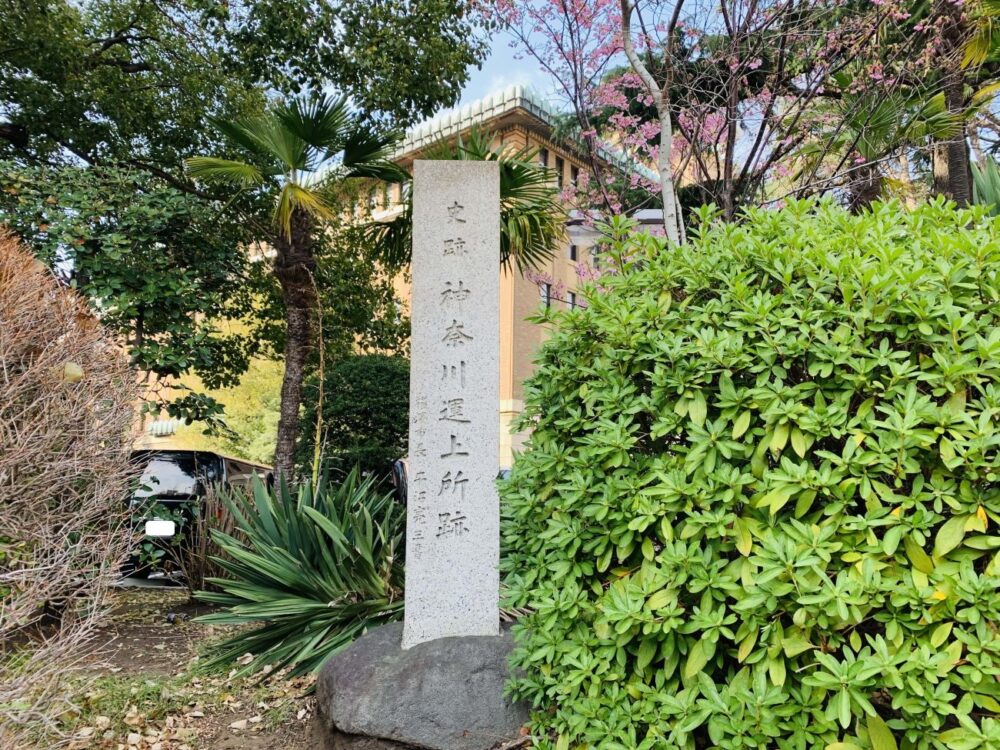

横浜が江戸末期に開港して以来、開港場(中区関内地区)を軸にまちづくりが進められてきた。開港にともない、横浜には運上所(物の出入りを管理する機関)が開設された。のちの横浜税関の前身でもあり、外交事務や関税の取り仕切りだけでなく、総合的な役所として幕府の外務やその他港の行政、刑事、船の製造や修理の監督までも司っていた。

現在の神奈川県庁所在地に設置されていたこの運上所を境に、東側に外国人、西側に日本人が住んでいた。山手が外国人住宅地になったことに対し、西側の野毛山は貿易で財をなした日本人豪商たちが邸宅をかまえ、横浜の行政の中心地となったのである。

次回予告

「いま」につながる横浜の歩み。幕末期に開港され、近代日本の礎を築いた横浜には数々のドラマが秘められている。開港場へ繋がる重要拠点のひとつであった野毛山や、私たちが普段何気なく口にしている関内、何気なく通り過ぎていた開港広場も、どれもが横浜開港の足跡と深い関係があり、今日の横浜に結びついている。

そして、野毛山といえば野毛山動物園。次回はその見どころなどに迫るので、引き続き、お楽しみいただきたい。

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)