「楽活」をご覧の読者のなかで、毎日化粧をしている方は、どれくらいいますでしょうか。

会社勤めや接客業の女性は、仕事のある日は毎日、「お肌を休めるために週に1度はノーメイクデーを」 という方もいらっしゃるかと思います。

男性のみなさんはどうでしょうか?

メンズ化粧品市場が拡大し、今ではいろんな商品が売られていますが、ファンデーションを使う人はまだまだ少なく、せいぜいアイブロウで眉を整えるくらいだと思います。

ところが実は、老若男女を問わず、現代人はみな化粧をしているのです。

Contents

化粧の意味

「化粧」というと、「メイクアップ=顔に何かを塗ってきれいに整えるもの」とイメージすると思いますが、広義には「外見を美しく飾ること」を意味しています。

「入浴・洗顔・洗髪・歯磨き」などの衛生行為から、美容院や理容室でのヘアカット、パーマ、さらには、タトゥー、脱毛、植毛、ヒゲ剃り、そして、衣服を着る行為やアクセサリーを身につけることなど、身体表象のすべてが「化粧」と言えるのです。

池袋絵意知の顔。眉が薄いですがこれでも少し描いています。ヒゲを剃るのが化粧ならば、ヒゲを生やすのも、このように形を整えるのも「化粧」です。

ただ、この話をすると人類史から振り返ることになりますので、今回は昭和の戦後から今日までを世相と照らし合わせて解説したいと思います。

1960年代(昭和35年〜)

「戦後20年」と呼ばれ、終戦から復興へ、日本は高度成長期を迎えました。

1953年(昭和28年)に発足した「日本流行色協会(JAFCA)」を中心に巨大カラープロモーションが展開され、「シャーベットトーン」と呼ばれる流行色が生まれた。

電化製品や衣類だけでなく、化粧品でも資生堂がシャーベットトーンの口紅を発売。

白黒赤の化粧の三原色から脱皮し、はっきりしたビビッドカラーに白を混ぜたシャーベットのようなパステルカラーが世の中に溢れ、人々がカラーコーディネートに目覚めました。

目を大きく見せるためにつけまつげが流行。資生堂のビューティーコンサルタントはつけまつげを義務づけられたそうです。

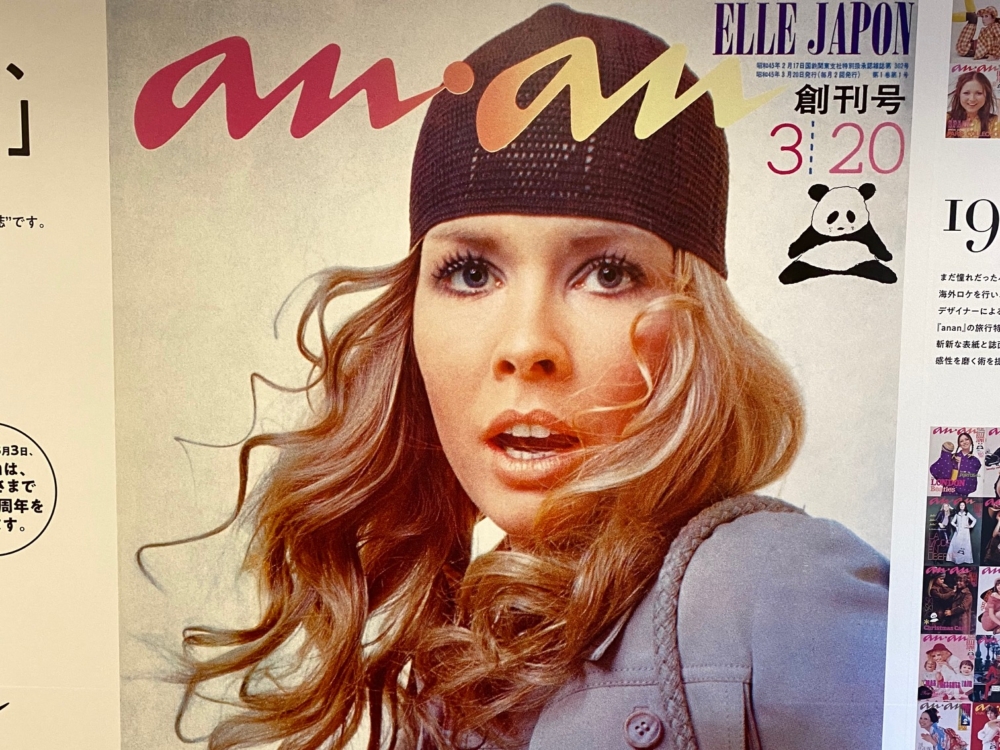

1970年代(昭和45年〜)

『an・an(アンアン)』と『non-no(ノンノ)』が創刊され、女性誌がファッションとメイクをリードする時代に。

「アン・ノン族」と呼ばれる若い女性の間にTシャツとジーンズのカジュアルファッションが定着。

それに合わせてアンニュイな細い眉にタレ目メイクが流行し、メイクはファッション(服装)と切っても切り離せない関係に。

1970年代後半になると高田賢三や山本寛斎など日本のファッションデザイナーが海外で活躍するようになり、山口小夜子がパリコレのモデルに。

欧米志向が一段落して、切れ長の目を生かした日本人の美しさを再発見。60年代のタヌキ目からキツネ目メイクに。

1980年代(昭和55年〜)

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」「バブル全盛」(日本経済の黄金期)。

男女雇用機会均等法が制定され、多くの女性がキャリアウーマンに。

DCブランドブームで洋服を買い漁る女性。ワンレン、ボディコンなども流行。

メイクはブルック・シールズを真似た太い眉が流行。

一方で、松田聖子の「聖子ちゃんカット」などもあり、流行が画一的ではなく徐々に多様化。

1990年代(平成2年〜)

バブルが崩壊し、細眉メイクが復活。

黒人モデル、ナオミ・キャンベルの人気。安室奈美恵のファッションを真似る「アムラー」の誕生。小麦色の肌、褐色の肌の流行。一部のギャルの間には顔を黒く塗って目の周りを白くする「ガングロメイク」も流行。

2000年代(平成12年〜)

上昇眉、そして眉山をはっきり作った角度のある「触覚眉」も流行。

アイラインをしっかりしてまつげを強調した「目ヂカラ」のある目が流行。

『CanCam』の専属モデル蛯原友里の髪型、メイク、ファッションを真似た「エビちゃんOL」が出現。

2010年代(平成22年〜)

2011年に発生した東日本大震災の影響もあり「ナチュラル」をキーワードとした、すっぴん風の「ナチュラルメイク」が流行。

また、ローラなどハーフモデルがテレビのバラエティ番組に多数進出した影響により、10代や20代前半では「目を大きく見せる」ハーフ顔メイク(外国人風メイク)も流行。

2017年の新語・流行語大賞に「インスタ映え」が選ばれるなど、実社会よりもSNSを通してのメイク映え(スマートフォンアプリを使用してのメイク顔や画像加工、肌の質感や顔写真補正)の時代になり、「リアルアイデンティティ」より「バーチャルアイデンティティ」を重視する傾向も。

2020年代(令和2年〜)

コロナ禍により家の外ではマスク生活が日常化。マスクで口元が隠れているのがデフォルト。マスクでも暗い表情に見えないように、前髪を下ろした髪型でも眉が見えるシースルーバングやサイドバングが流行。

リモートワークの女性は、顔が美肌に見えるLEDリングライトが必須に。また、外出自粛期間の影響でSNS上での「バーチャルアイデンティティ」が加速。

このように前髪を下ろしてメガネをかけマスクをしていると顔の中で「目」だけしか露出しないことに。また、どのようなマスクをつけるのかも「化粧」のひとつ。

化粧を考えることは人間を考えること。

いかがでしたでしょうか。今回振り返ったように、たった60年ほどでさまざまな変化が見られます。

「化粧」をすることで我々はヒトから人間になった。 そんな風に言うこともできます。

化粧を考えることは人間を考えること。

化粧史だけでなく、化粧文化を幅広く研究している研究者、そしてメーキャップアーティストなどの実践者も参加して活動している「化粧文化研究者ネットワーク」では、年に4回、テーマを変えて研究会を開催しています。

「化粧」そして「化粧文化」に興味のある方は参加してみてはいかがでしょうか。

【情報】

化粧文化研究者ネットワーク事務局

〒577-8550

大阪府東大阪市菱屋西4-2-26

大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科

化粧ファッション学専攻 身体社会学研究室

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)