まだまだアイスクリームがおいしい暑さが続きます。今や私たちの身近なスイーツのひとつになりましたが、その発祥が横浜 馬車道であることはご存じでしょうか。身近であるものほど、この世に普及するまでのいきさつやきっかけは案外知らないことが多いもの。今回は日常を彩るアイスクリームがいかにして私たちのよく知るお菓子となり得たのか、馬車道ことはじめのおさらいも兼ね、その歴史を辿ります!

Contents

房蔵くんが行く・・・!

ことはじめのまち、ヨコハマ。馬車道の記事でアイスクリームはじまりの地であることにも触れたが、馬車道の地で日本人がはじめてアイスを製造・販売したのは明治2年のこと。かつて異人馬車がぱっかぽっこ走ったあの馬車道で文明開化の波に乗り、この国にやってきた。幕末あいすくりん伝説である。

日本人で初めてアイスクリームというものに出会って食べたのは、横浜開港翌年の万延元年(1860年)、日米修好通商条約の批准のため派遣された徳川幕府の遣米使節団一行とされている。彼らはアメリカの迎船ポーハタン号と、日本の軍艦咸臨丸(かんりんまる)に乗船し、アメリカにわたる。サンフランシスコに到着後、歓迎のおもてなしで出されたのがアイスクリームだ。

遡ることおよそ140年。日本人ではじめてアイスクリームをつくり、販売したのは町田 房蔵(まちだ ふさぞう)という人物といわれている。彼は徳川幕府が遣わした使節団メンバーであった。訪問先のアメリカで、日本人としてはじめてアイスクリームを食べたといわれているうちの一人だ。

万延元年(1860年)、アメリカを目指し、日本初の太平洋横断に挑んだ船といえば咸臨丸。乗組員は、艦長の勝海舟以下96名。その中にいたのが房蔵であった。

16歳の少年だった房蔵くんは、坂本龍馬の「龍馬が行く」のように海をわたったわけだが、彼こそが今のアイスクリームにつながる時代の先駆者だったのだ。

龍馬のように勝海舟(麟太郎)を模範に学んだ房蔵は、生涯で2度渡米している。房蔵はアイスクリームのほか、マッチや石鹸、輪ゴム、氷などの製造工場を見て回り、造船用鋲の製造法も学んで帰国した。そして日本に帰ってからまず手がけたのが製氷業であった。

西洋文化の吸収に心を砕いた房蔵はその体験を活かし、開港後まもない明治2年(1869年)、横浜の馬車道通りに「氷水店」を開店する。すでに日本人におなじみであった氷水(氷を細かく砕いて砂糖やシロップをかけたもの)と一緒に、アイスクリームを販売したと伝えられている。このときに名づけられたのが「あいすくりん」。ちなみに当時は氷と塩で材料を冷やして固めていた。一説には、日本初のアメリカ密航者といわれる農林技師の出島 松造(いずしま まつぞう)が房蔵にアイスクリームの製法を伝えたともいわれている。そしてこの「あいすくりん」は、牛乳に卵と砂糖を加えたものだったと考えられている。遣米使節団一行がアイスクリームという英語を聞き取ったとき、外国人の発音が「アイスクリン」と聞こえたことに由来している。

かつては8000円、閉店に追いやられる

お手ごろデザートとして今でこそ100円台で買えるようになったアイスクリーム。しかし日本で売り出された当初からそうだったわけではない。かつての価格はなんと一人前二分(にぶ)、現在の約8000円に当たる贅沢品だったのだ・・・!

今でいうところの8000円もしたとはたまげる。そのぐらい庶民に手の届かない食べ物だったということである。

小さなガラスの器にひと盛りで金二分=当時の女工さんの給料10日分、大工さんの給料なら日当たり2日分にもなる。

というのも、製氷技術が確立されていなかった当初、高くならざるを得ない背景があった。当時、はるか函館の地で切り出した氷をはるばる輸送しなければならず、アイスクリームの価格はとてつもなく高くならざるを得なかったのである。

日本人が乳製品そのものになじみがない上、値段も高価でとても庶民には手が届かない・・・ということで、当初はたまにお金に余裕のある外国人客が来ては買っていく程度。これでは商売あがったりであった。日本人はといえば遠巻きに、もの珍し気に眺める人がほとんどだったという。

斬新なお菓子の登場にさぞかし人気に火がついただろうと思いきや、実際にはそれどころではなく大赤字であったと伝えられている。

当時、房蔵の店は大苦戦の果て、一時は閉店にさえ追いやられたと伝えられている。渡米時にそのおいしさにおどろき、これなら売れると読んだであろう房蔵の目論見とは裏腹に、発売当初の年はさんざんな結果に終わっていたのだ。

ピンチからチャンスへ~大祭での爆売れ。

しかし、そんな窮地にもチャンスがおとずれる。翌明治3年に開催された伊勢山皇大神宮(いせやまこうたいじんぐう・横浜市西区宮崎町)の※遷座祭(せんざさい)で、房蔵は茶店を再開した。大祭に合わせる形で再起を狙ったのである。

※神殿や神体を新たに移す祭儀。

房蔵がそこでアイスクリームを販売したところ、これがお祭りの見物客に飛ぶように売れた。大祭は現在の5月初旬ごろにあたり、お祭り気分で気持ちも高揚した人びとがアイスクリームにも興味を示し、初夏の陽気も手伝って房蔵の店は一大ヒットとなったのだ。アイスの凄まじい爆売れぶりに、お客さんから受け取った代金をしまっておく場所にも困ったほどだと伝えられている。

これをきっかけに、房蔵の店は大繁盛した。以降、東京銀座などにも同業者が増え、アイスクリームが日本中に広まることになったのである。

桜木町駅からほど近い、高台にたつ伊勢山皇大神宮。国の費用で建造された神社で、アマテラスオオミカミを祭神としている。建造当初から賑わいを見せ、「関東のお伊勢さん」として親しまれてきた。現代では、結婚式場としても人気を集めている。

神奈川県一願いが叶う神社としても名高いだけに、30℃をこえるこの日も暑さに負けず、野毛のパワフル坂にも負けず、日中から来訪者の足が絶えない模様だ。境内では敬意をもって要所要所を見て回る外国人参拝者の姿も珍しくない。

桜木町のこの神社の境内で、今日私たちの身近なデザートとなり得たあいすくりん爆売れという決定的出来事が起きたのだと思うと感慨深い。

いまにつながるヨコハマことはじめ。その爆発的な火つけのきっかけとなった当地にて、この国にまだアイスクリームなるものが浸透していなかった「ことはじめ」に、想像を逞しくさせられる。

房蔵とあいすくりん、その後の行方

失敗に終わった前年の赤字を取り戻すには十分な繫盛。その後、房蔵の成功を見てあいすくりんの製造・販売を手がける人が出てきたものの、房蔵自身はあっさりとあいすくりん商売から手を引いてしまい、造船の仕事を手がけている。そのままあいすくりん商売を続けていても相当儲かったとは思うが、そこは幕府の旗本ゆえだろうか、菓子売りで終わるつもりはなかったようだ。その背後には勝海舟の働きがあったという推測もされている。しかしながらおかげさまでこの国にアイスが普及したことは確かであり、彼の貢献は大きい。

その後、アイスクリームは牛乳や生クリームをふんだんに使った高級スイーツと、街中で庶民相手に売られる「あいすくりん」に二極化していく。その延長線上に、鹿鳴館で外国来賓客のおもてなしスイーツとして登場している。明治35年(1902年)には東京銀座に現在の資生堂パーラーができ、東京の名店はこぞってアイスクリームをメニューに取り入れた。

一方、そのころの東京では一杯一銭の「あいすくりん売り」が手押し車を押しながら売り歩いている・・・という光景があった。こちらも庶民に飛ぶように売れたようである。

この国のアイスクリームの父といえる房蔵。日本で最初にアイスクリームを作った人としての称号は今でも語り継がれている。

アイス誕生振り返りゾーン。はじめてアイスクリームが売られた場所

さて、この国ではじめてアイスクリームが売られた場所は横浜・馬車道とされている。1869年6月、横浜馬車道通りで房蔵が開業した「氷水屋」は中区常盤町5丁目とされ、現在ではビルが建っている。

そしてそのすぐ前に建つのが、以前馬車道の記事でも触れた「太陽の母子像」(作:本郷 新)だ。この像は1976年、アイスクリームの発祥を記念し、日本アイスクリーム協会が馬車道に寄贈したものである。一見、この像がアイスとどういう関係があるのかと思ってしまいそうだが、アイスクリームの原料であるミルクから連想し、母乳で子どもをはぐくむ母親をイメージして制作された像である。母親のひざの上で無邪気に両手を広げ、全体重を母親にゆだねた幼子と、微笑をたたえ、やさしいまなざしを注ぐ母親。作者の本郷さんは、母と子の深い絆で結ばれた姿を表現している。

誕生当初のアイスクリームは牛乳・卵・砂糖だけを使って作られ、外国からの来賓の接待に欠かせないおもてなしデザートとして重宝されていた。外国への「日本もヨーロッパ並みに進んでいる国なのですよ、ヨーロッパ諸国とも肩を並べられるのですよ実証」のため、明治16年(1883年)に建てられた官設社交場といえば鹿鳴館だ。

鹿鳴館では連日連夜、欧米風の舞踏会などが開かれ、外国人たちが招待されたが、こうした欧米人接待時に珍重されていたのがアイスクリームだったのだ。鹿鳴館の晩餐会でもフルコースのフランス料理が出されたあと、デザートメニューにはアイスクリームが登場した。

外交にも欠かせなかったそんな「あいすくりん」が生まれた馬車道には、発祥を記念し、「太陽の母子像」モニュメントが建っているというわけである。アイス誕生振り返りゾーンである。

1964年、日本アイスクリーム協会はこの先駆者の房蔵をたたえ、毎年5月9日を「アイスクリームの日」と定めている。そしてこの日の前後には、馬車道商店街でアイスクリーム関連のイベントが行われている。

日本アイスクリーム協会が発行する「アイスクリームの歩み」には、『ちなみに日本で最初にアイスクリームを製造販売したのはアメリカ人のリズレーで、慶応元年(1865年)、横浜外国人居留地103番地でアイスクリームサロンを開業している。ただし、これは日本人相手ではなく、居留している外国人を相手にした商売であった。』と記載されている。やはり、日本のアイスクリームの父は町田房蔵といったほうがふさわしいように思う。

馬車道あいす、こんなアイスクリームです

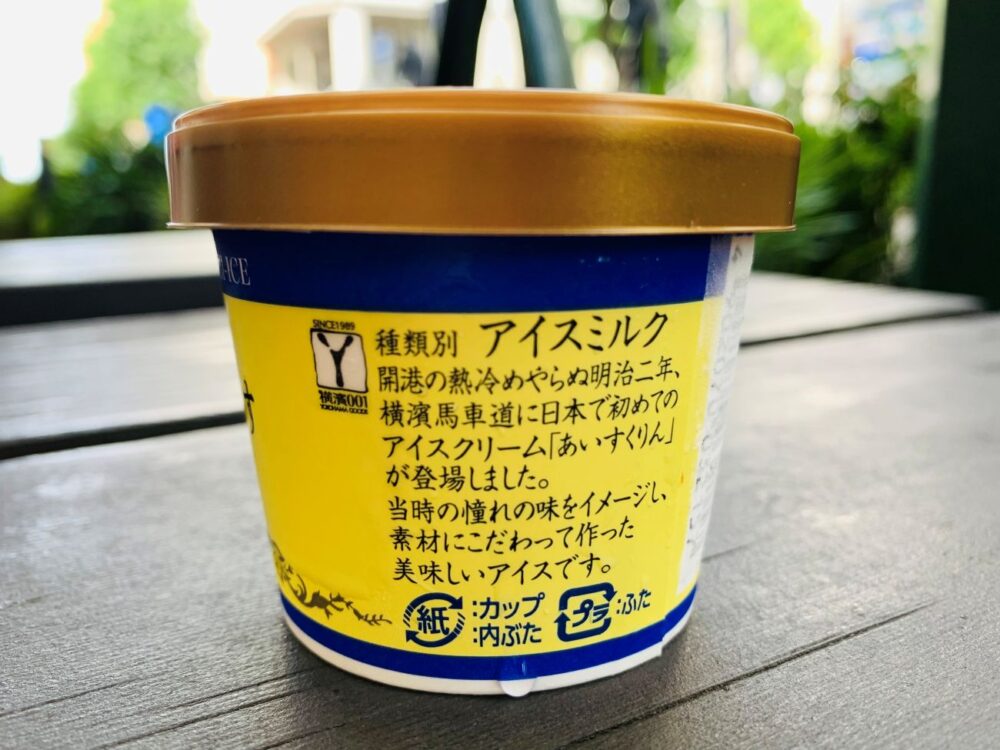

そして明治当初に氷水屋で売られていたあいすくりんをアレンジしたものが「横濱馬車道あいす」だ。風味も当初をイメージしてつくられている。名前に使われている漢字もおなじみの横「浜」ではなく横「濱」とあるところもオツな味わいポイントだ。

使用材料は卵、牛乳、砂糖のみといたってシンプルで、現在のカスタードアイスに当たる。今回は当時の味が再現されたカスタード味をはじめ、バニラと比べて風味や食感などはどうか、そしてあいすもなか編に迫った。

改めて当初の風味を思い出しながら食べたい馬車道あいす。カスタード味はひと口食べると、なるほど素朴な味。シャーベットのようなシャリシャリ食感を感じた直後、舌の上で素早く溶けていく。バニラに比べ、ひと口掬うとシャリッとした固さがあるものの、舌にのせるやいなやサラッと溶けていく・・・ば・・・馬車道あいすマジックだ・・・!

小ぶりのカップサイズながらも、馬車道で販売された当初の食感はときをこえ、時代をこえたいまこの瞬間にも伝えられている。カップが底をつく最後の瞬間まで固さは維持しつつも、サラッとした食感と風味。コクはシッカリありながらしつこさがなく、あと味はアッサリだ。

迎船フィラデルフィア号の中で使節団の一員であった柳川 当清(やながわ とうせい)がアイスクリームのおもてなしをうけたときの感激が、彼の航海日記にこう遺されている。

「珍しきものあり。氷をいろいろに染め、ものの形を作り、是を出す。味は至って甘く、口中に入るゝに忽ち(たちまち)溶けて、誠に美味なり。之(これ)をあいすくりんといふ」

船内での晩餐にアイスクリームが出されたが、はじめて堪能するそのおいしさがたまげたものだったと伝えられている。このほか、同じ使節団の勘定方・森田 清行は「形状は夫人の姿または宝袋、または日本の薄皮餅のよう」という反応を遺している。「あいすくりん」は、サムライ使節団一行がみんなでたまげた逸品だったのだ。そして馬車道あいすは当時の風味を再現している。

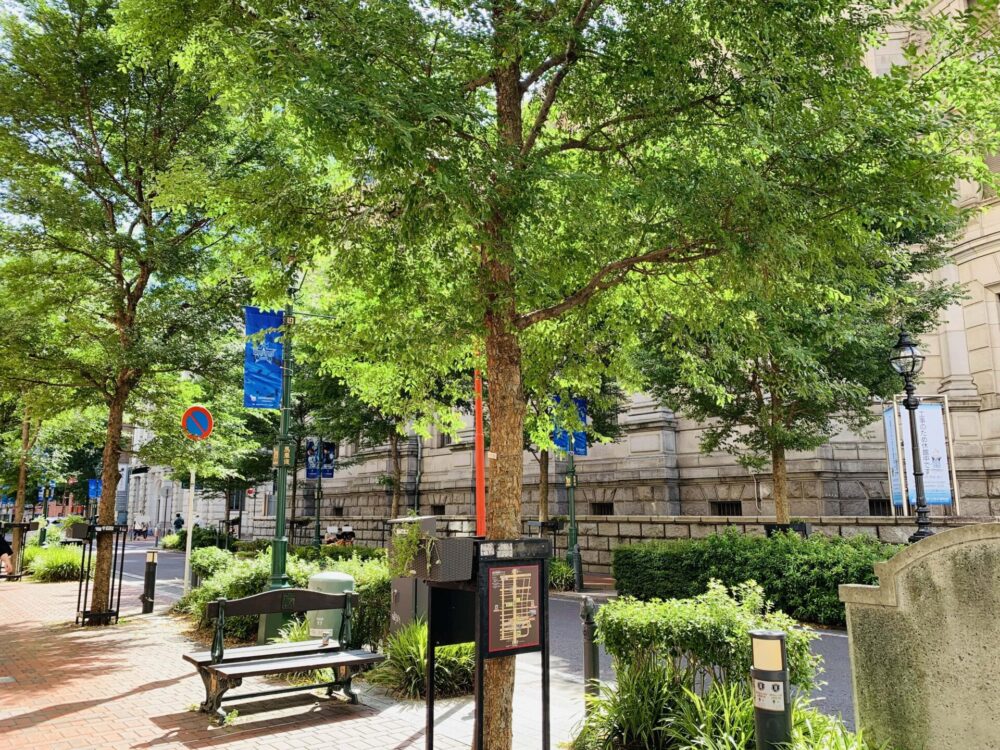

サムライも虜にしたアイスクリーム。これがこの国初のあいすくりんかとしみじみしていると、夏場にしていっそう綺麗な木立の緑の間を縫うように、心地よい夏風がサワサワーッと駆け抜けていった。

もなか編

かたや、もなか編はまた違った味わいが楽しめる。以前にお伝えした「馬車道まつりもののはじめスタンプラリー」でもおなじみの、あのあいすもなかだ。

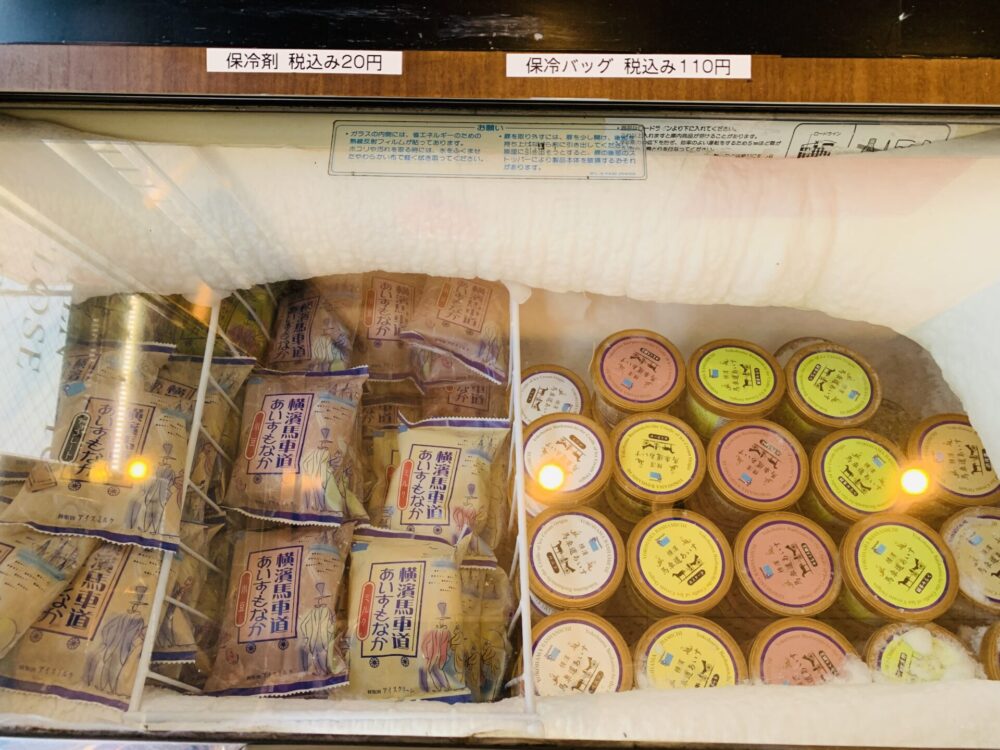

こちらもひらがなで「あいすもなか」とまろやかな響き。ひとたび食すれば味わいもまたまろやかだ。そしてもなかカバーに包まれた中身はというと、もっともスタンダードなミルク味から抹茶、チョコレート、小豆味まで揃えている。

こちらも発祥の明治当初をイメージしてつくられ、もなかならではの食感を皮切りに、優しいさっぱり風味が拡がる。やはり落ち着きのある味わいだ。

もなか上部には「横濱馬車道あいすもなか」。味のある「横濱」と効かせたあと即ひらがなで「あいすもなか」とはかなりニクい組み合わせだな、などと思いながら口にするうち、たちまち素朴な風味ワールドに引き込まれていく。カップの馬車道あいすにつづき、こちらも卵と牛乳のシンプルさがもたらす優しい馬車道あいすもなかマジックである。袋から取り出すと「思ったより大きいな」と思う人は多いようだが、サラッとした食べごたえのためあっという間に完食してしまう。アイス好き、とりわけバニラやミルクなどシンプル好きならヘタしたら一年中食べられるかもしれない。

どこで買えるか?馬車道あいす販売スポット

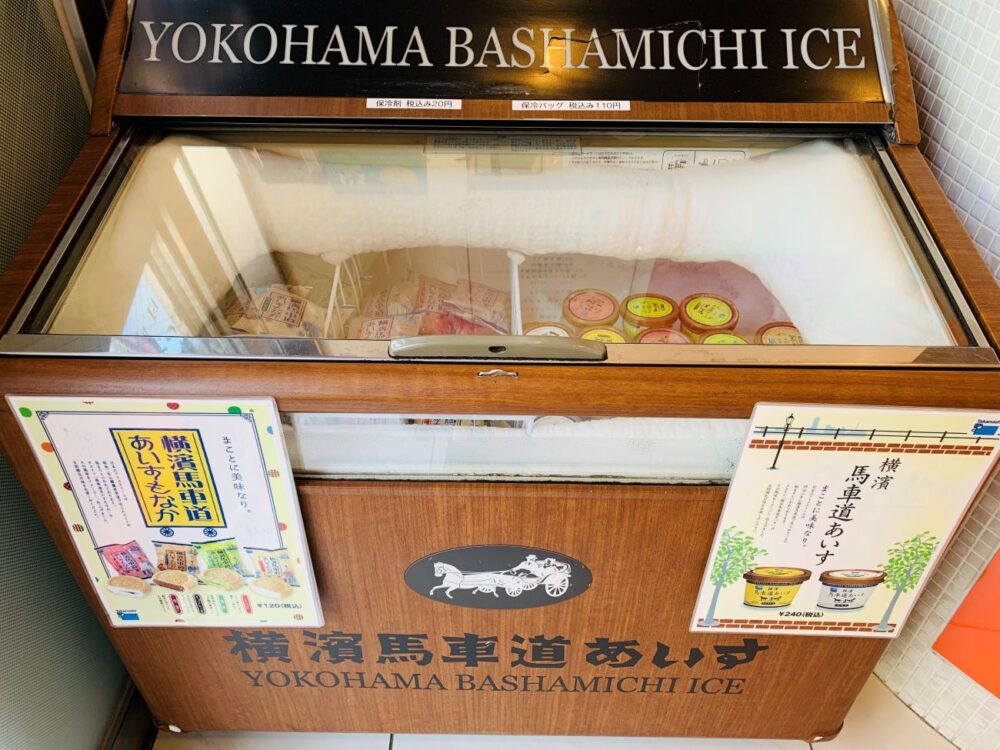

発祥のお店は残っていないものの、当時のアイスを再現した「横濱馬車道あいす」はハマのあちこちで販売されている。こちらも押さえておこう。

タカナシミルク WEB SHOPをはじめ、おもなところでは馬車道界隈なら太陽の母子像記念碑からほど近い平安堂薬局、馬車道グラヌーズ、PORTER’S LODGE(横浜開港資料館敷地内ミュージアムショップ&カフェ)、などでお目見えする。

なお、神奈川県立歴史博物館内「喫茶ともしび」でも馬車道あいすをいただけるが、現在は工事休館中のため営業していない。博物館自体が工事のため2026年9月(予定)までという、長期休館中である点にご注意ください。

平安堂薬局

馬車道グラヌーズ

地元の人びとに愛されつづけ、パン生地の中にあいすくりんを練り込んだ名物 生食パンが人気のグラヌーズ。ほのかな甘みが逸品の高級食パンのほか、馬車道あいすも取り扱っている。店内にコンパクトな飲食スペースもあり、アイスを食べていくこともできるのでこちらも押さえておこう。保冷材と保冷剤バッグも販売されているため、アイスを持ち帰る場合は嬉しいポイントだ。

PORTER’S LODGE

もう一つは、横浜開港資料館併設のPORETE’S LODGE。各種横浜銘菓を取り扱うほか、横浜の歩みを今に伝える資料やお土産も揃えている。白が基調のこじんまりとコンパクトな飲食スペースは、窓越しに映りこむ外の緑の美しさもポイントだ。そこで馬車道あいすもいただける。ただ、アイスは時期により取り扱うタイミングがあるため、タイミング次第ではカスタード目当てで行ったのに扱い時期が終わっていてバニラしかなかった・・・ということもあり得る点は踏まえておきたい。

開港関連の資料のほか、お楽しみポイントとして飲み物にプラス100円で愉しめる日替り横浜銘菓もお見逃しなく!

横濱馬車道あいすとは響きがナイス。そしてハマのあちこちで買えるのはさらにナイスである。平安堂薬局でも取り扱っているとはさすが馬車道といったところか。馬車道あいすを食べたくなったらこれらお店を巡ってみましょう!

また、お持ち帰りなら保冷剤と保冷バッグは道中遠方でものすごく時間がかかるような場合以外、1時間~2時間程度なら持つようだ。家やお土産に持ち帰る際はこちらも活用してみよう。

なお、お伝えした各名店内の飲食スペースで馬車道あいすをいただけるが、個人的には馬車道通りのテーブル席に腰かけての堪能がしみじみ度が高くておススメ。夏場でも木立の間をすり抜ける風と日陰が心地よく、あまり暑苦しいという感じがしない。アイスとともに近代街路樹発祥地としての恩恵も享受しながら味わってみましょう!

おわりに あなたのリピート決定アイスやいかに!?

文明開化の波に乗り、はるばるこの国にやってきたアイスクリーム。国民になかなか普及しなかった当初からすれば今やコンビニなどでも手に入り、身近なスイーツになって久しい。この国のアイスの父ともいえる町田房蔵の貢献のおかげで私たちはこの夏も数々のアイスをいただくことができ、馬車道あいすは当初の風味を今に伝えている。

激動の幕末期にはじまり、甘いものが食べたい人びとの需要を満たしてきた戦後も含め、アイスもまた庶民の元を行き来してきた。その先につづく近年のコロナ禍以降は、「おうち時間の満喫」を充実させるための「プチ贅沢」需要が高まりつつある。ご褒美スイーツとしてアイスクリームの種類がいちだんとゆたかになった背景をうけ、コンビニやスーパーなどでも続々と新たなプレミアムアイスなどを見かけるようになった。今年5月以降は30℃を超える急な夏日のおとずれも多く、ますますのアイス消費が増えている。ちなみに気温が30℃を超えると、アイスクリームからシャーベット系に売れ筋が移っていくようである。

手軽に涼を取れ、暑さをひととき忘れさせてくれるアイスクリームやシャーベット。近年爆発的にバリエーションを増やし、ドンピシャのキャッチコピーとともにシリーズを拡大しているプレミアムアイス・・・・いま、アイスクリームが熱い。高級化や新規参入などあらゆる要素が相まって、アイス市場は冷たいデザートでありながらホットな商戦が展開されている。

とりわけ夏場は書き入れ時だが、今日のこうしたアイス文化の発展を思うとなお先駆者の房蔵の貢献は大きいといえるだろう。なにしろ広めてくれた房蔵という先人がいたからこそ、私たちはアイスクリームというゆたかな彩の恩恵を長きにわたり享受できているのだ。口中でサラッと溶けていく「あいすくりん」。しかしそれを国中に広めた房蔵自身の名誉と貢献の大きさは溶けてなくならないばかりか、明治からいまにつづく歴史に刻み込まれ、馬車道あいすという文字にも刻み込まれ、私たちのゆたかな記憶と日常の一部になってゆく。

今日も私たちの日常を彩るアイスクリーム。この夏、房蔵が馬車道と日本にもたらしたあいすくりん物語の起源に立ち返り、当初の味のおもてなしにしみじみ、というのもまたいいかもしれません。

あなたのリピート決定あいすくりんはどれでしょうか?

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)