城戸みゆきさんは現代アートの分野で活躍しているアーティストです。国内外のいろいろな場所に赴いて、そこに滞在しながら作品をつくる「アーティスト・イン・レジデンス」というかたちで、作品のリサーチ・制作・展示を行います。

また、きのこ雑貨のブランドも立ち上げておられ、布きのこ雑貨を中心に展開しています。きのこイラストレーターとしての城戸さんときのこライターの私の共著に『珍菌 まかふしぎなきのこたち』(光文社)があります。(城戸さんが絵・堀が文章を担当)

今日は、そんな城戸さんに詳しくお話をうかがいました。

――そもそも、アーティスト・イン・レジデンス(以下、レジデンス)とはどういったものなのでしょうか?

城戸みゆきさん(以下、城戸):レジデンスはある土地の人たちが、そこにアーティストをよその場所から招いて、ある程度の期間滞在しながら制作してもらうというプログラムのことなんですね。日本でも世界でもいろんなところで行われているんです。

アーティスト側にとっては今まで得られなかった経験をして、そこから新しいインスピレーションを得て作品を作ることができるというという利点があります。一方、町の人たちにとっては、他者の目を通して自分たちの住んでいるところを見られるので、違う視点が得られます。アーティストと住民が、お互いに面白い化学反応ができるということを期待しているものである、と思っています。

――レジデンスで作られた、城戸さんの作品についていくつか見ていきましょう。

城戸:徳島の神山というところでレジデンスで制作しました。オブジェの外側はその地域でよく見る建物の形をしていて、そこにドアスコープがついていて、中を覗くと地域の風景の印象を再構成するものが入っていて、中と外を入れ替えているというものです。小世界が入っている感じですね。

オブジェはいくつか作りましたが1個1個に違う名前がついています。これは「看板の国」です。

――魅力的で、面白いですね。でも、なぜこういう作品を着想されたのですか?

城戸:この時は、私と、あと二人は外国人アーティストで2か月くらいレジデンスに行って、現地で生活しました。土地の人たちが、異邦人が来ているという眼差しでドアの影から見ているような感じを受けました。だったら、見ているものと見られているものの視点を逆転させたら面白いかなというところから始まったんですね。

ドアスコープって、普通中から外を見るんですけど、この場合外から来ている私たちが、この地域を覗き込んでいるという目線でありつつ、その土地の人が私たちを逆に観察しているというのがあったので、それを反転させるための一つのツールとしてドアスコープを使うことにしました。

――素材は、なにか地元にゆかりのあるものが使われているのですか?

城戸:徳島のあのあたりは阿波和紙とかの和紙の生産が盛んなので、ボール紙の上に和紙を何重にも貼り重ねて仕上げました。ぽてっとした柔らかくて強い面白い質感で、その土地ならではのことも含めた、面白い感じを探していこうとしました。

城戸:タイトルの「オホゲツヒメ」というのは、日本の神話で、体から食糧を出して振る舞う女性神のことです。これは韓国で、2ヶ月半くらいいたと思います。最初の1ヶ月くらいで、私が食べたものの種を全部集めていって、韓国の紙を使ってテーブルと食器を作り、その上に種をディスプレイしていくという形で展示しました。

テーブルは、韓国の路上にちゃぶ台みたいなのが捨てられていて、形が面白かったので、元々のちゃぶ台は花びらみたいな形になっていたんですけど、そのカーブを使って増殖させていってこのような形にしました。台の上には「痕跡」ということで、韓国で日々使っていた食器とか、向こうの給食や定食なんかで使っているプレートとか、その形を紙で作って展示しました。

――オブジェも素敵ですが、影が綺麗な作品ですね。

城戸:これはアイスランドでの作品で、この時はアイスランドに行く前にドイツの友達の家に遊びに行ったんです。そこでドイツ人が皆、私がアイスランドに行くと言うと「アイスランドの森で迷子になったらどうすればいいか知っているか」というジョークを言ってきて。欧米ってそういうお互いの国を典型的なイメージでからかいあうっていうのがあるんですが、日本だと東京の人は〜とか大阪の人は〜みたいな感じで。このジョークの答えは「ただ立ち上がって、周りを見ればいいんだよ」。アイスランドって寒すぎて高い森が育たないっていうステレオタイプがあるらしくて、ドイツとかの山深い、大きな森がある国から見ると、アイスランドの森なんて、立ち上がったら遠くが見えるくらい低い木しかないんだよ、というようなことをドイツで何度も聞かされて、「じゃあ、アイスランドでは森を作ろうかな」と思いながらアイスランドに行ったんです。

この作品は、滞在していたところの周りの冬枯れの凍りついた野原みたいな、まさに本当に木がない、だだっ広い野原が広がっているだけの所だったんですけど、そこから枯れ枝とか枯れ草を拾ってきて、それで森のミニチュアを作って、その真ん中に電球を入れることによって、周りの壁に大きな幻想の森が立ち上がる作品です。

アイスランドに幻の森を作りましたということで、アイスランド人も周りの国からどう言われているか知っているから、結構ウケてくれたので(笑)良かったです。

――これは何をしているところですか?

城戸:これはトルコの小さな街なんですけど、そこにカフェがあって、おじさんたちが昼間っからゲームしてるんです。麻雀みたいな感じで。どんなゲームなのかな、知りたいなぁと思ったんですけど、どうも向こうのカフェって男が入るカフェと女が入るカフェとが微妙に分かれてるようで、そこにズカズカ踏み込んでというのも何か違うな、というのがあって。滞在していたところが海辺のコテージみたいなところだったので、海岸にテーブルを出して、おもちゃ屋さんでそのゲームらしきものを買ってきて、「ゲームのルールを教えてください」とトルコ語で書いて、海水浴に来ているトルコ人の人を誘ってゲームを教えてもらうっていうところを撮った映像作品になりました。それで来てくれたトルコ人って英語を話せない人が多くて、私もトルコ語が全然分からなくて、お互いに共通言語がない状態なんですけど、ゲームだからルールがあるってことだけは共通認識になっていて、それだけを軸にこちらは推測していくことをやっていたんです。そうすると、やり終わった後も、なんとなく分かったような分かってないような気持ちなんだけど、とりあえず何らかのコミュニケーションは成立している感じがあって、何を共通の軸とするか、その周りをぐるぐると手探りしていくことで「一緒に楽しむ」というのは成立するのではないか、ということをやってみた作品です。

これは「生活」そのものですね。結局のところ、ゲームにはルールがあるって言う、共同幻想的なものを支えにみんなルールの周りをぐるぐると回っているという。

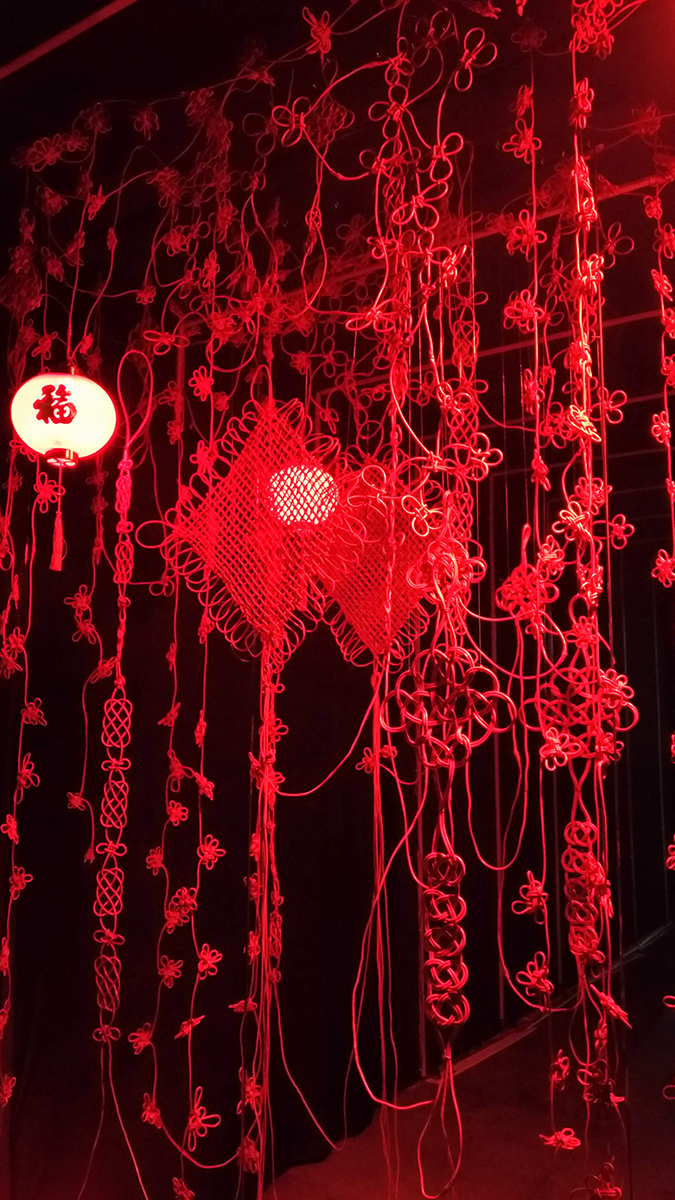

城戸:赤い電線を使って、中国や日本の吉祥文様を作りました。アジア的な吉祥文様を編んで、そこに電気を通して、電化製品を動かすっていう作品だったんです。

――疑問なのですが、これ、漏電とか危なくないですか?

城戸:美術館だったので専属の技術者の人がいたんです。作品プランの段階で電気知識のあるアーティストにも相談して、コードも絶縁を二重にしていて。それぐらいやらないとこっちも怖いので。

――そうまでして表現したかったものは何でしょう。

城戸:私が中国に行ったのはコロナ前だったから、もう中国イケイケの時ですよ。ちょうど今、インフラがものすごい勢いで整っている時期だから、電化一本槍で、日本が経てきた高度成長の段階とかすっ飛ばす勢いで、電化一本にフォーカスしている状況で、EVもすごいし、電動自転車と電動バイクの中間みたいなのが「これ、交通法規大丈夫?」という感じでヴィンヴィンぶっ飛ばしていて、街中にバッテリーステーションがあって、バッテリーを交換しながら走っていける感じで、ここまで無邪気な電化ってあるのか、というようなエネルギーを感じました。

――凄い。中国は勢いがあるのですね。

城戸:でもやっぱり街中にはビル丸ごと一つが縁起物グッズだけを売ってたりするんですね。新年や結婚式の時に飾るお札とか、ちょうちんとか、それこそ紐で編んだような吉祥文様であるとか。科学技術の発達の裏には、「畏れ」があるんです。この両方が混在している。文明とか電気とか、そんなのがいくら発達したとしても、絶対その裏にある畏れとかは無くならないし、幸運を願う心とか、魔除けを欲しがる心というのは、むしろ電化と比例して増えているんじゃないかとすら思います。日本でも同じで、神社のお守りは爆売れだし、御朱印帳みんな書いてもらいたがるし。消えない畏れというのと、電化の勢いっていうのが、もつれ合うようにして存在してるっていうのを感じたんですよ。

あと街中の電線が、もつれるように配線されているのを見て、その二つのイメージが重なり合いました。電気そのものが祝福されて「祝福された電気で祝福された家電が動かされています」というようなことが思い浮かんだんです。

多分縁起物はいずれ消えゆくものかもしれないけれど、それを求める心は形を変えて消えずに存在しているんだろうな、今の中国ってまだ残っている伝統的なモチーフと、新しい技術、新しい畏れが絶妙に混ざり合っている状態なんじゃないかな、と思って、作品にそれに対する私の好奇心が反映されていると思うんです。

――城戸さんにとって、レジデンスでの制作はどんな意義があったのでしょうか?アーティスト・イン・レジデンスならではの面白さなどもお聞かせいただけますか。

城戸:レジデンスに行き始めてから、こういう日常と非日常が入れ替わるっていうのはどういうことかというと、やはり人間には常に見ているけれど見ていないものがすごくたくさんあって。生活していて自分が見ている全てのことを考慮していくというのは無理ですよね。無意識に切り捨てて処理スピードを上げていくところがあるんですけど、そこで切り捨てられているものが膨大にある。

だけど、普段はそれを意識することはないので、見ているけど見ていないものを使って、新しい風景を作って、普段目にしているものを全く違う風景に再構成したものを見せることで、そこで日常を送っている人たちにとっても、いつもの風景が異質なものに見えてきて、生活が変わっていくのが面白いと思いました。そこから今やっているような制作スタイルになってきたような感じがあります。レジデンスに行ったことがきっかけで今みたいな感じになったので、レジデンスに行ったというのは私にとって大きなきっかけで、分岐点になったと言えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

インタビューは後編に続きます。

城戸さんとレジデンスについての続き、コロナ禍による制作活動への影響や、冒頭で申し上げた城戸さんのきのこブランド「MUSHROOM_ROOM」についても触れていきます。

関連情報

城戸みゆき

https://miyukikido.work

MUSHROOM_ROOM'S ROOM

https://minne.com/@mushroomroom

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)