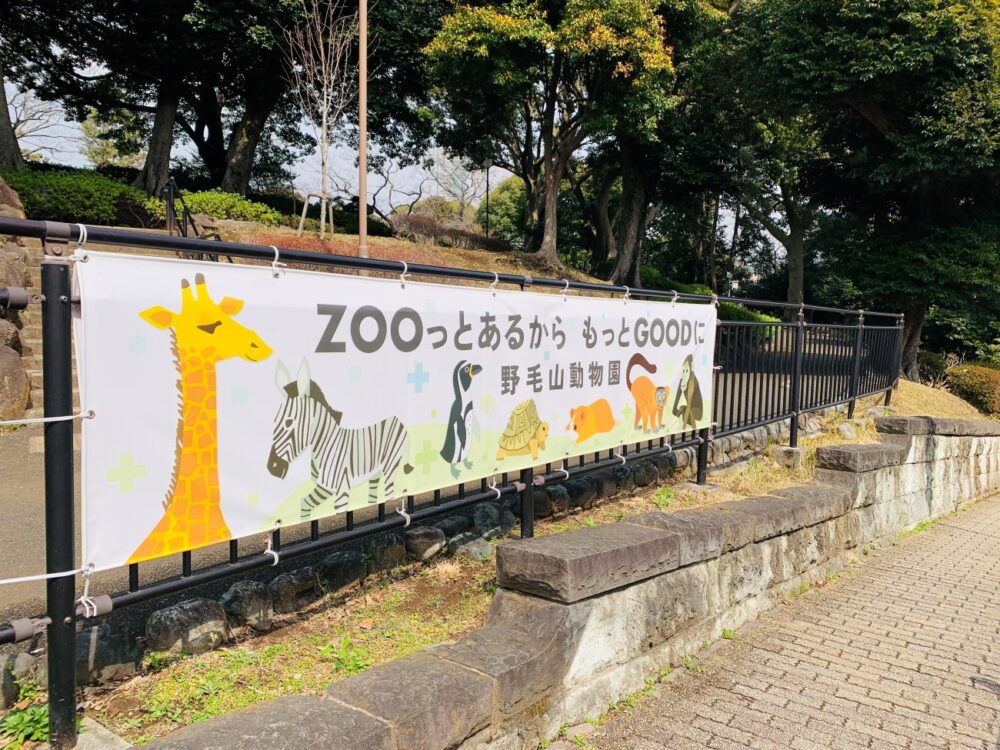

みなさんは、野毛山動物園というとどんなイメージが浮かびますか。

無料で見られてお得、散策に打ってつけ、子どものころからおなじみで何度も行っている、はたまたあるのは知っているけど行ったことはない・・・

横浜市民はもちろん、市内外からたくさんの人に愛されつづけること70年以上。個々のイメージや思い出があるかと思いますが、市民に長~く親しまれている貴重な場所でもあります。

コンパクトな敷地ながらもおどろきと発見、やさしいあたたかみに満ちた園内。

今回は前回に引きつづき、野毛山に欠かせない野毛山動物園をゆるっと歩きます!

Contents

アクセスは市営バスが便利!

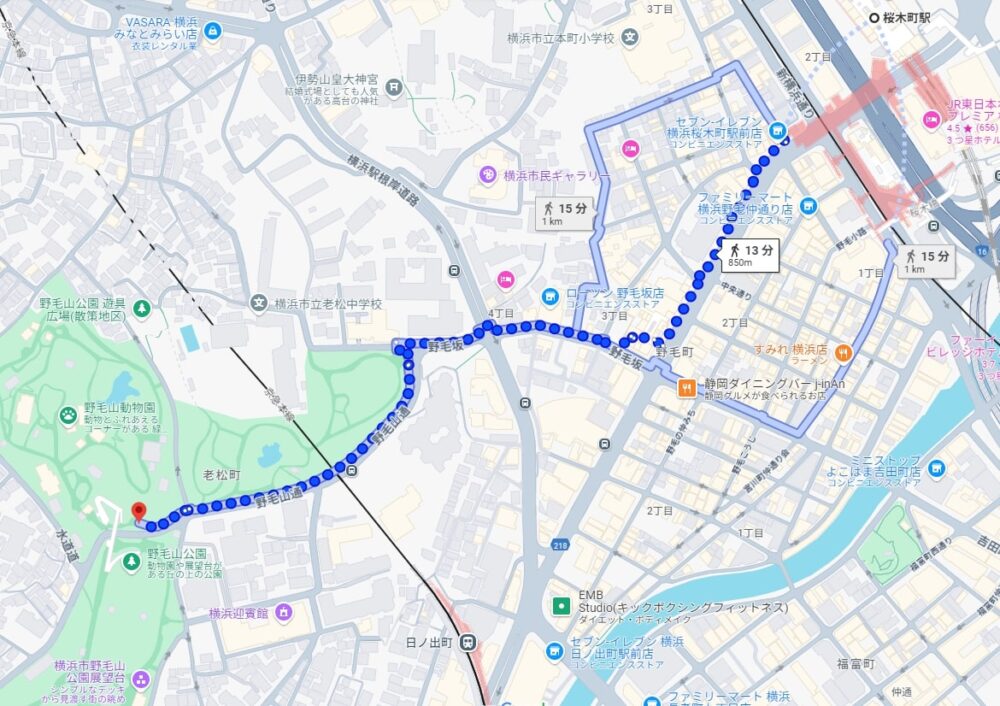

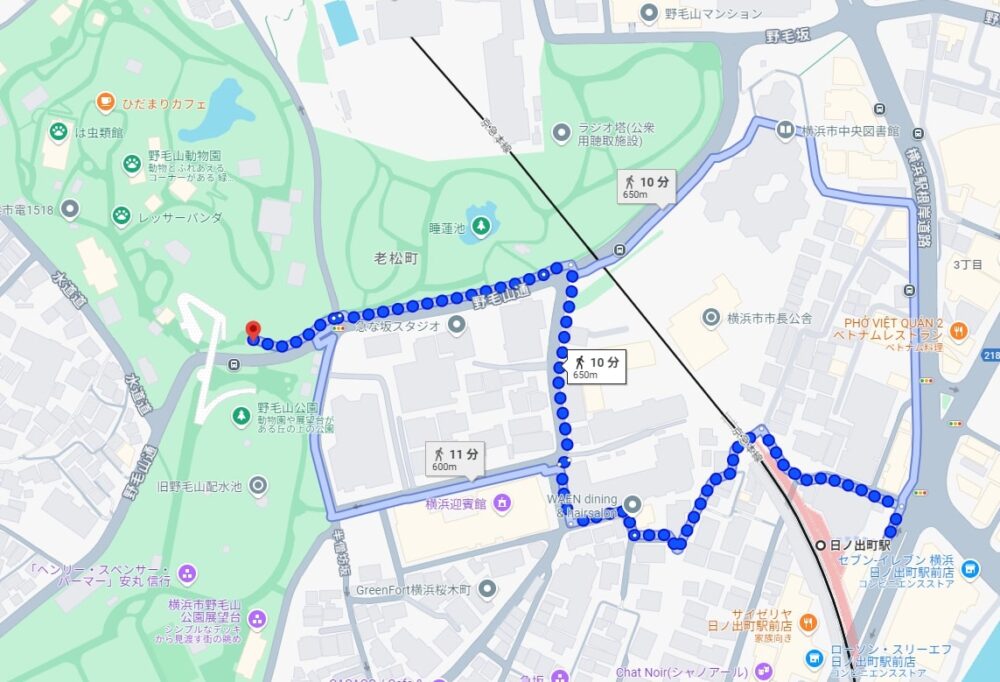

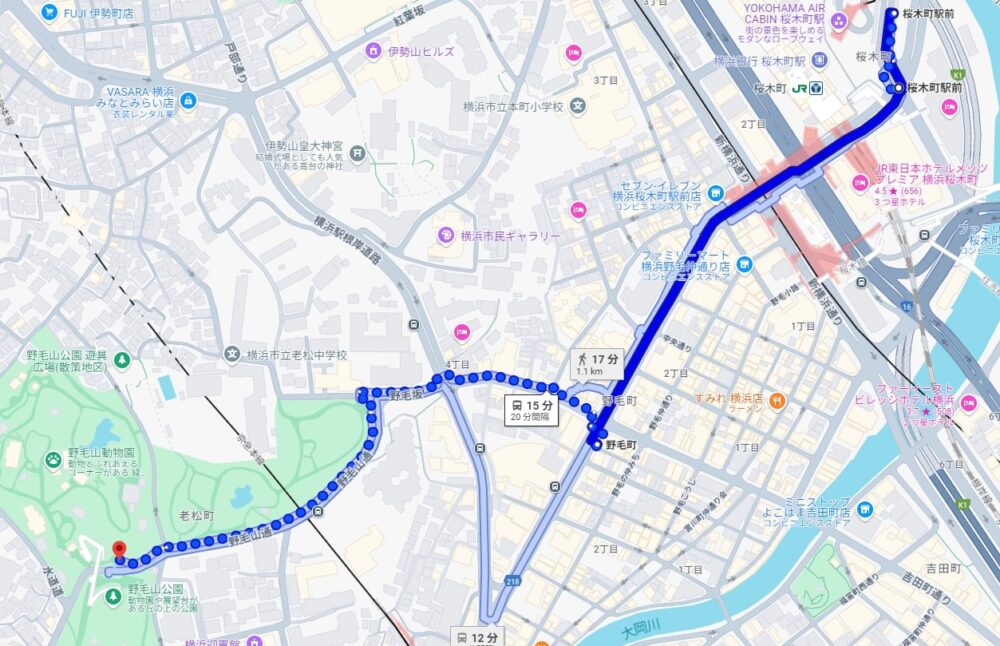

まずは行き方から。おもにアクセスは桜木町駅もしくは日ノ出町駅からで、桜木町駅からだと約15分、日ノ出町駅からだと約10分だ。以下のGoogleマップアクセス画像はいずれも各駅から「野毛山動物園前」バス停までの表示である。この時間を目安に・・・といいたいところだが、あくまでもGoogleマップ上の目安としておこう。

というのも、どちらにせよ途中「野毛坂」という坂道を避けられないからだ。動物園のすぐ下にあるこの坂道歩きを加味し、実際にはGoogleマップ上の目安時間プラス数分程度かかると見ておこう。

そして野毛坂だが、これがなかなかパワフル。お散歩がてらいい運動になるが、実際に歩くとGoogleマップ上の目安時間が健脚の人を前提にしていることが分かるかもしれない。

市営バスならお疲れ知らず、スイッと快適にたどり着ける。ちなみに車でも行けるが、専用の駐車場はないため、近隣の有料パーキングを利用することになる。

ということで今回はもっともおススメの市バス移動にてご案内したい。

乗るのは、桜木町駅前から出ている市営バス89系統「ぶらり野毛山動物園BUS」。動物たちが描かれた黄色いラッピングが目印だ。(土日は一部通常の市営バスで運行している。)「一本松小学校行き」に乗り、「野毛山動物園前」下車すぐである。

かつては10円、いま無料。

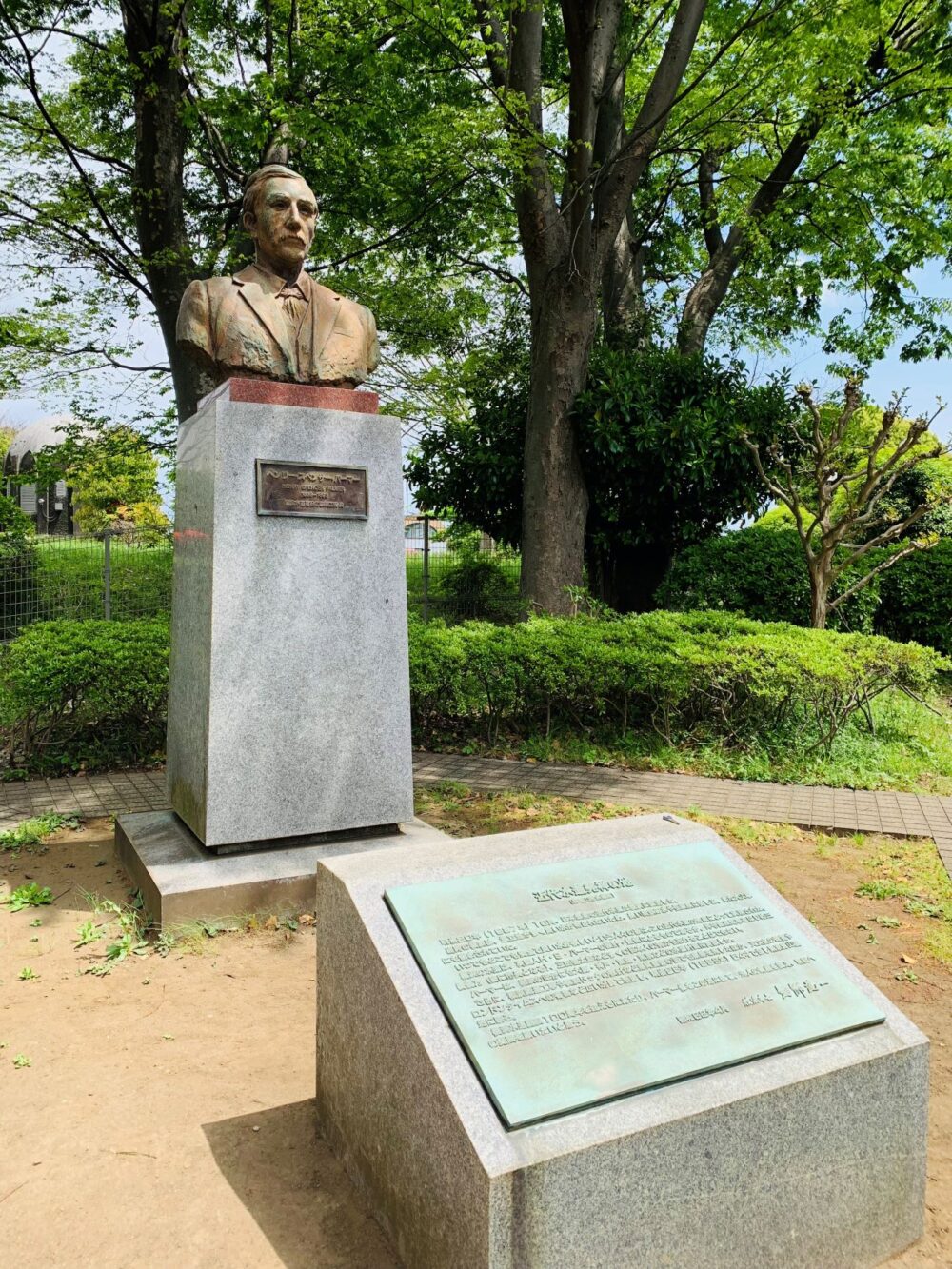

無料がうれしい野毛山動物園。横浜市民の方をはじめ、野毛山動物園に親しみのある人であればかつて入園料を支払って園内に入った記憶があるのではないだろうか。無料になった背景には段階的に現在の動物園になった運びや、当時の横浜市長の決断がある。

野毛山動物園の前身であった「野毛山遊園地」ができたころ、入場料は大人10円、子ども5円だった。当時の子どもたちからすると10円は大金で、好きな駄菓子がたくさん買える金額だったようだ。

はじまりは1951年、戦後まもなくのことであった。同年4月1日、動物園と遊園地をかね備えた「市立野毛山遊園地」としてオープン。野毛山動物園の歴史はここからはじまった。

1964年には園内(遊園地地区の地下)に貯水池を設けるため、遊園地が閉鎖となった。野毛山動物園が無料となったのは、この遊園地部分の閉園がきっかけである。

動物園の部分が残され、これを機に当時の横浜市長が「動物園は社会的教育施設であり、市民の憩いの場として無料に」と決断(やったあ・・・!)。以降、訪れる人は誰でも無料で入園できるようになったといういきさつだ。つづく1970年代には、横浜市郊外に動物とふれあえる施設を作ろうという動きが市で検討されはじめた。「野毛山遊園地」から「野毛山動物園」と名前が変更されたのは1972年のことである。

また、現在野毛山動物園は月曜が休園日になっている(祝日にあたる場合は翌日)が、これは1976年、動物のストレス解消のため、毎週月曜日を休園日に設定したことからはじまっている。

こうした背景の中、その延長線上にむかえる1979年、旭区の「こども自然公園」内に野毛山動物園の分園という形で誕生したのが「万騎が原ちびっこ動物園」である。

時代の流れとともに動物園の役割も大きく変わりつつある。遊園地と併設された開園当時はサルの電車やインドゾウの芸などが行われる市民の憩いの場だったが、現在の野毛山動物園は教育施設としての役割や希少動物の保全調査や研究を担う施設へ変化している。

そして、いま

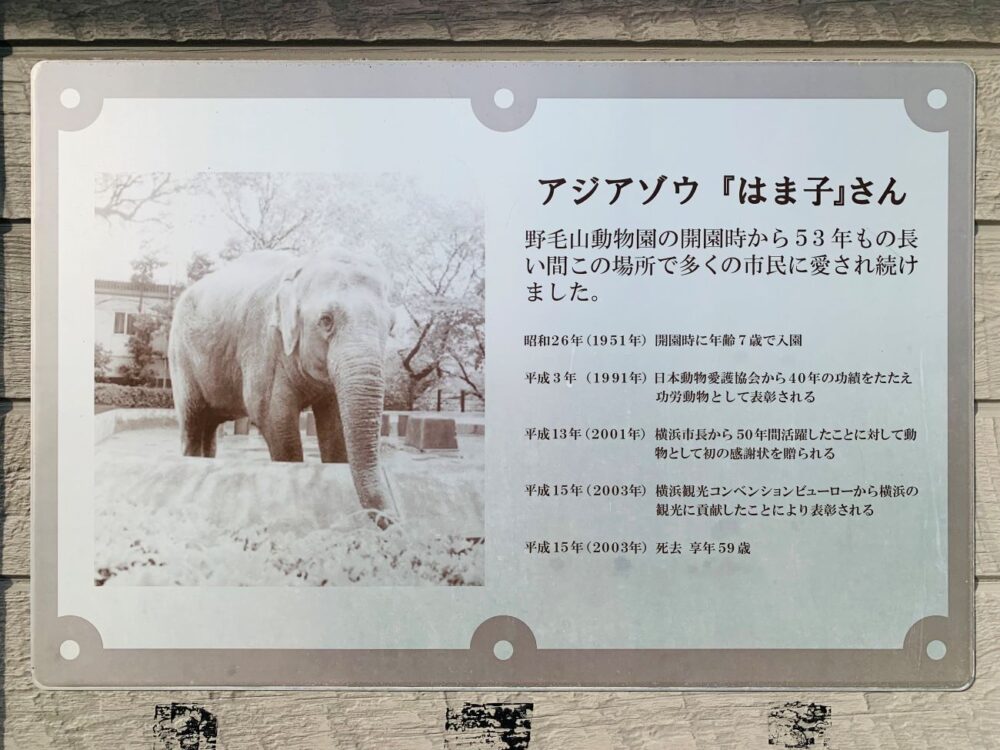

現在は約75種1,500点(2024年3月31日時点)の動物が飼育されているという野毛山動物園。長い歴史の中、インドゾウの「はま子」はもっとも有名だろう。1951年4月、タイからやって来たはま子は2003年10月7日、59歳で亡くなっているが、はま子が暮らしていた場所は現在ひだまり広場になっており、休憩や軽食を楽しめるスポットとなっている。

そしてフタコブラクダの「ツガル」も覚えている人は多いだろう。1982年12月、青森の観光牧場からやってきたツガル。たくさんの人に「ツガルさん」と親しまれ、年をとってからも変わらず人気者だったが、2014年5月23日、老衰のため推定38歳、世界最高齢といわれる歳で天国へ旅立った。

お別れは残念で悲しいが、その後も生きているたくさんの動物たちがここにいて、人びとに長く愛されつづけている。現在では希少動物の保全活動や環境保護、教育にも力を入れている園内。2024年度には動物たちの特徴を活かしてさらに価値を高めていくためのリニューアルプランも発動し、2025年4月22日には晴れてリニューアルオープンをむかえた。

広さ3.3ヘクタール。コンパクトな敷地ながらも見どころとあたたかみあふれる園内は、今日も客足が絶えない。動物たちはもちろん、充実のグルメに限定アイテムのお土産。以下、園内の「これは嬉しいですよポイント」を見てみよう!

ワクワクイントロダクション

動物たちと距離が近い!

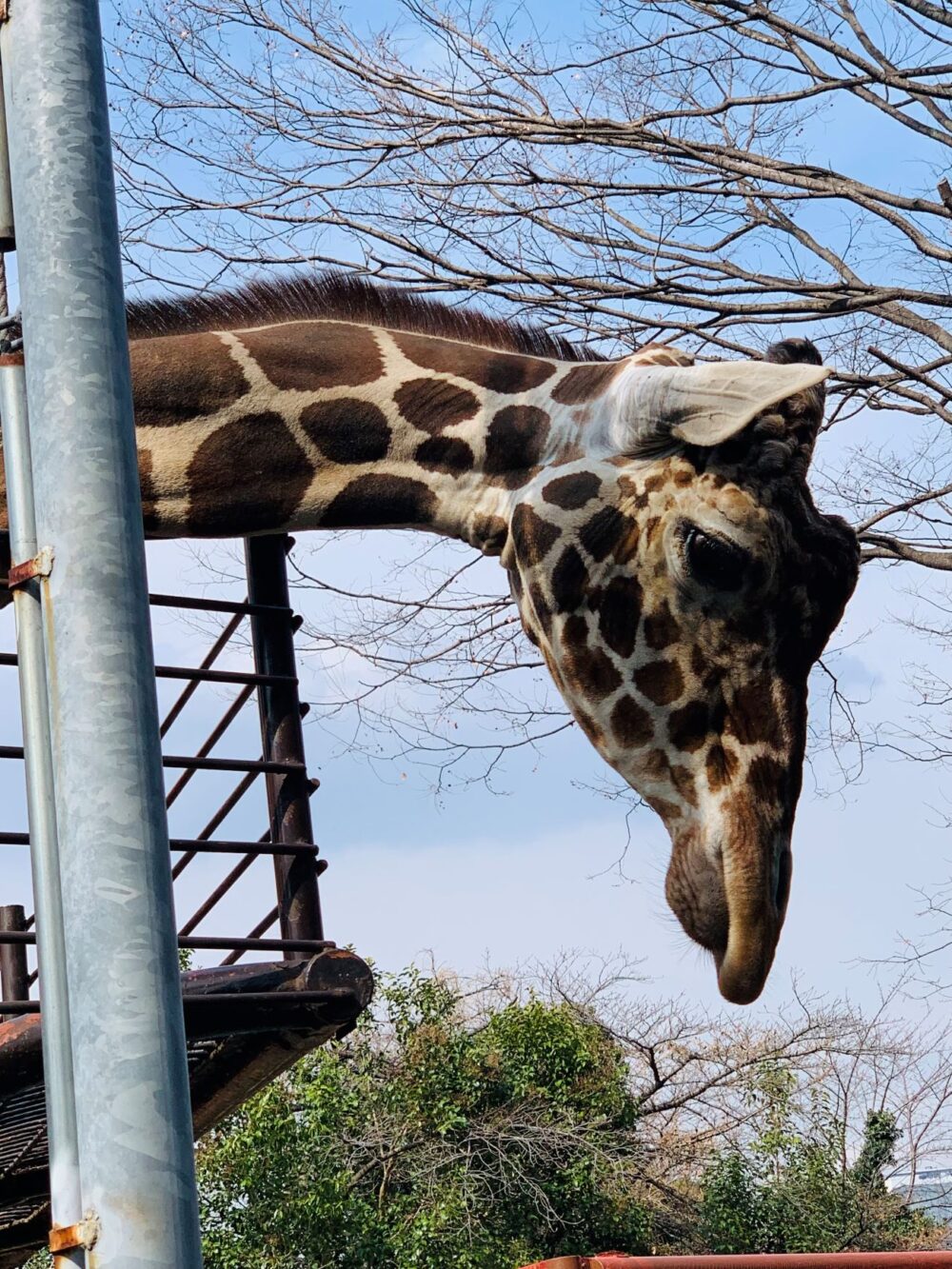

野毛山動物園の魅力のひとつは、なんといっても動物たちとの距離の近さ!動物園の人気者といえば、ライオンやトラなどにつづいて必ず名前が挙がるのがゾウ、そしてキリンといったところか。

人気のレッサーパンダをはじめ、ライオンやキリンなど、コンパクトながらも70種類以上もの動物が展示されている。

今回はその中でもレッサーパンダ、キリン、カグー、ニホンツキノワグマを抜擢してお伝えします!

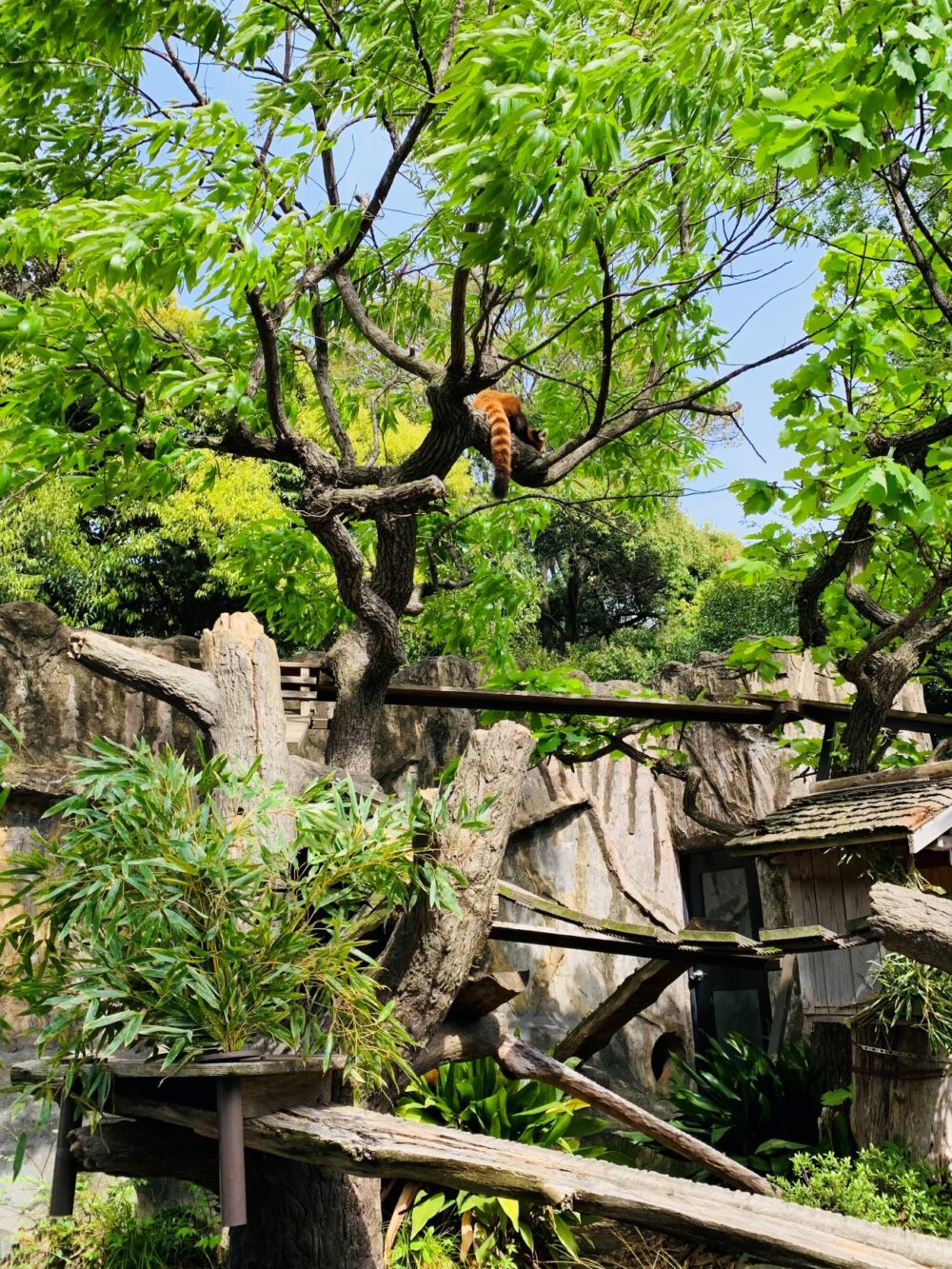

もふもふアイドル、レッサーパンダ

まずはこの方。園内のアイドルといえばレッサーパンダだ。イチゴ(メス)は2012年7月28日、山口県 周南市徳山動物園生まれの12歳。2015年12月、3歳でまずはズーラシアへ入園し、野毛山に引越してきたのは2020年のこと。園内の顏としてみんなをおむかえし、サービス精神も旺盛なイチゴ。もふもふの体と愛くるしい顔つき、しましまのしっぽで人気を集めている。

距離の近さも手伝い、かわいらしさ二倍増し以上に感じられるレッサーパンダ。標高の高い森林や竹林などに単独で暮らすだけに運動神経がよく、得意の木登りで時折高いところにもいる。展示場内を自在に闊歩し、どこにいてもその愛くるしい姿は終日大人気で、「かわいい~!!」の声も多発だ。そんなイチゴの好物はりんごで、名前とは裏腹にイチゴは好きではないというのもおもしろい。

いま、レッサーパンダは絶滅が危惧されている。森林破壊や気候変動による災害、密漁などで数が減っており、今のままでは絶滅してしまうということだ。このため、生息地のネパールでは保全団体による生態調査のほか、植林や現地住民への教育などが行われている。

展示場のすぐ前には歴代レッサーパンダの数々。園内ではレッサーパンダを1973年から飼育・展示してきた。ここで紹介されているのは、1999年以降に来園した個体たちである。これまで野毛山で暮らした歴代アイドルたちを振り返りつつ、生き物たちと折り合いをつけながらともに生きるということ、そして自然共生社会の実現に向けてできることは何か・・・考えてみるのもいいかもしれません。

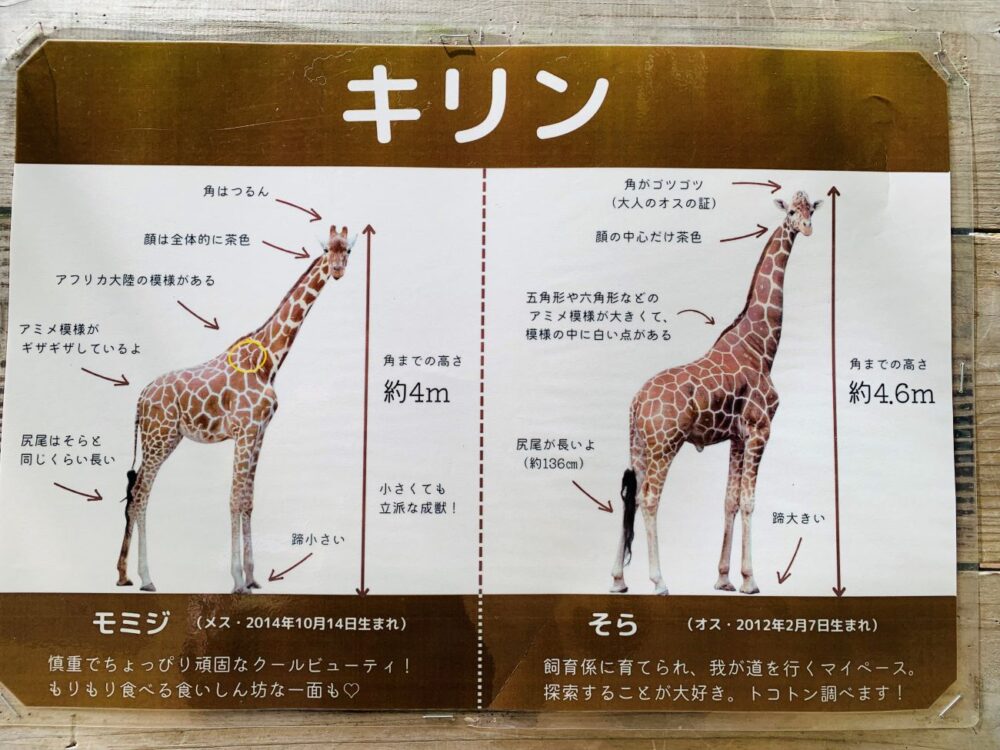

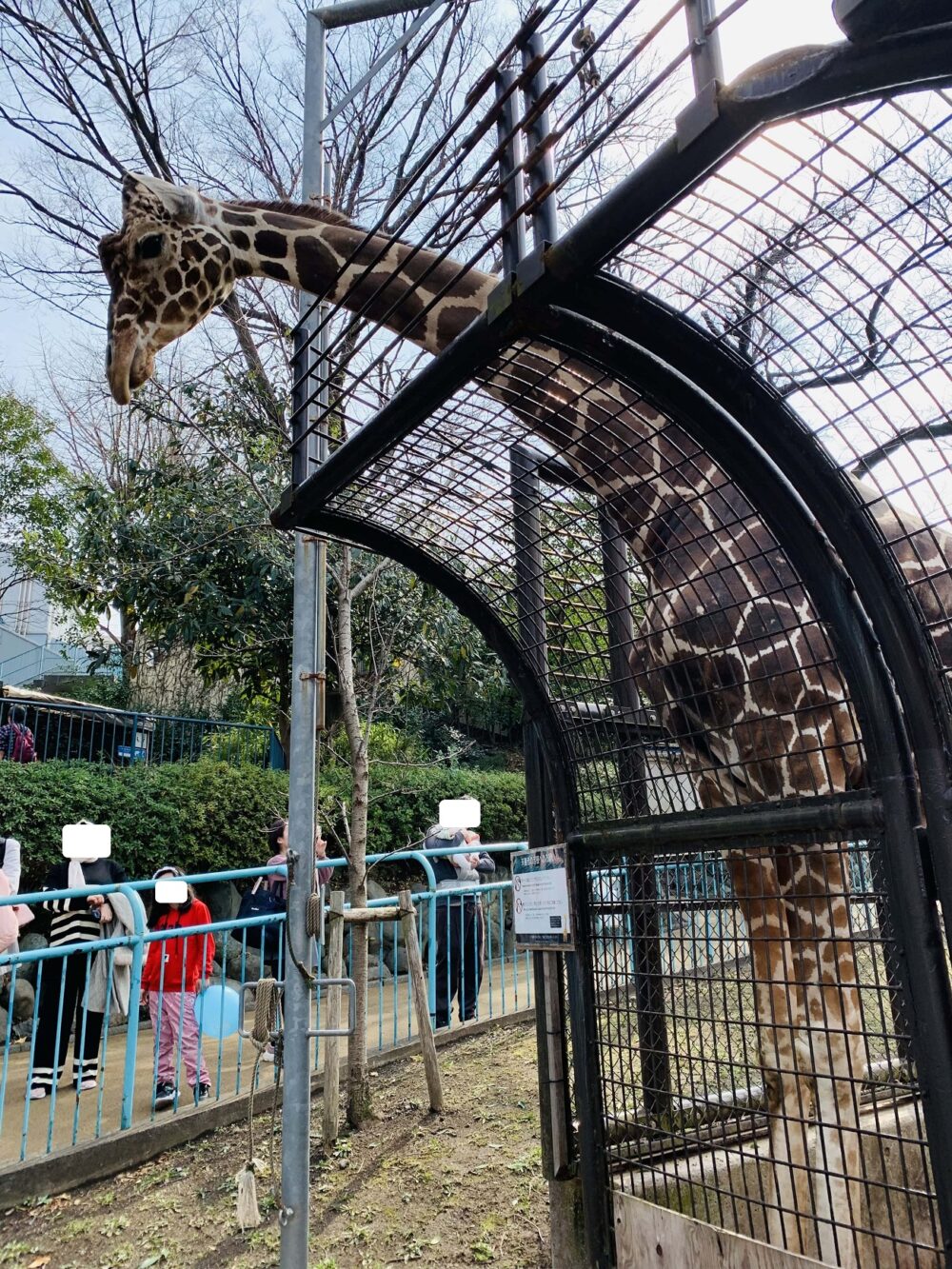

サービス精神旺盛です!自ら近づいてくるキリン

つづいては、キリン。のたーんとしたキリンも、間近で見ると迫力も二倍増し。自ら大胆に人間に近づいてくる旺盛なサービス精神は今日も顕在だ。そして距離が近づいてこそ、ユニークな体の構造をはじめ、ますますふしぎな存在であることに気づくだろう。

じつは脚力、凄いんです。

頭までの高さ約4~5メートル、体重900キロ前後。50センチほどの長い舌を器用に使い、巨体が間近で木の葉をワシワシむしり取って食べる姿は圧巻である。走るときもゆったり走っているように見えるが、実際には時速50~60キロという、巨体にして馬並みのスピードが出せるという脚力の強さだ。

ケタ違いに強い脚力の持ち主は、今日も敷地内をゆったり闊歩。そして相変わらずの旺盛なサービス精神で人間に大接近している。この至近距離を活かし、速く走ることに適応したツメ(蹄)も観察してみよう。シマウマ同様、外敵から逃げるため、長い脚を使って速く長く走ることができるひみつがそこにある。かかとをうかせて指先だけが地面についているが、全体重がかかる指先を保護するため、ツメは丈夫な蹄になっているのだ。

また、ひとたび戦闘モードになればライオンさえ蹴り殺す脚力も発揮する。いつも優しくおとなしいイメージのあるキリンだが、意外と凶暴な一面ももっているのだ。

そしてキリンもまた絶滅危惧Ⅱ種(VU)に指定され、生息数も減りつつある。凶暴な一面があろうとも、今まで同様そっと見守りたいキリンである。

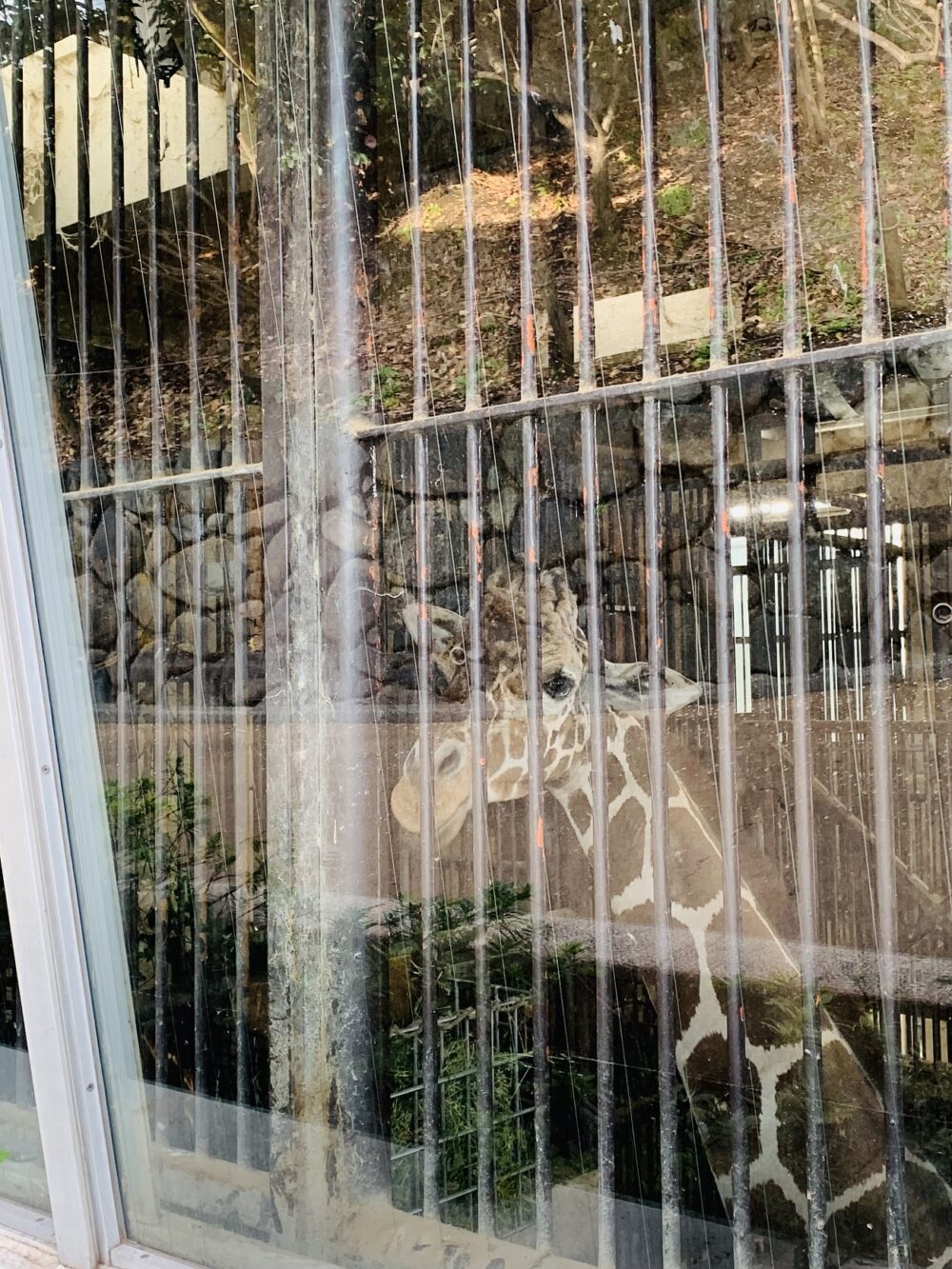

園内には「キリンのおうち」もあるため、この大きな体が収まったキリンハウスも見てみよう。

横浜市とカグー

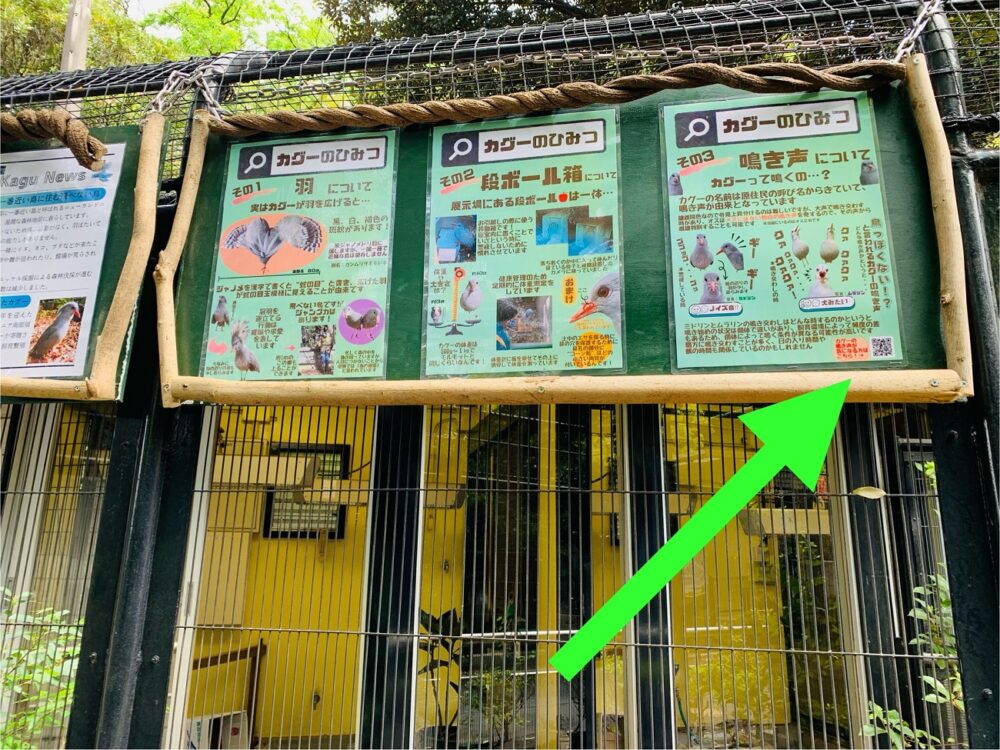

みなさんはカグーをご存じでしょうか。野毛山動物園ならではの希少バードで、マスコット的存在です。鳥というと飛べるものだと思いがちですが、カグーはじつは天国に一番近い島と呼ばれるニューカレドニアの森林地帯に暮らす、飛べない鳥なのです。

飛べない鳥の悲劇

マスコットとしてだけではなく、ニューカレドニアのシンボルでもあるカグー。ダチョウやペンギン同様、鳥なのにほとんど飛ぶことはなく、もっぱら地面を歩いて生活するという。というのも島には天敵となる動物がいなかったため飛ぶ必要がなく、飛翔力が退化したというのだ。ミミズやカタツムリ、昆虫の幼虫などを食べているため、木々を飛び回ってエサを探す必要がないのである。なかよし広場のリニューアルオープン後、舎内でも元気にホップステップする姿が見られるが、羽ばたいてジャンプする程度の能力しかない。

飛べない鳥だが、ジャンプ力はあるというカグー。実際、約1メートルの塀も上ることができるようだ。別名カンムリサギモドキともいわれる一方、せわしなく森の中を動き回っているが人目につかないことから現地では「森の幽霊」といわれているという。

そんな島に人と一緒にイヌやネコ、ブタなどが持ち込まれたことでカグーの卵や雛が狙われたり、餌場が荒らされたりして生息数が減ってしまったようである。また、ニッケル採掘による森林伐採の進行もカグーの生息数を減らしてしまった一因となっている。

絶滅の危機に瀕したカグーのSOS。飛べない鳥のこのような悲劇を、園内に貼り出されたカグーニュースは伝えている。

リニューアルオープン前、カグーの仮住まいは旧猛獣舎内にあった。お目見えするのが「ムラリン」そして「ミドリン」の二羽だ。なかよし広場周辺工事のため、一時仮住まいに引っ越していた時期があったのである。

なかよし広場周辺リニューアル工事にともない、仮住まいに引越して以来新しい環境に慣らしていたミドリンとムラリン。工事が終わり、晴れてリニューアルオープン後、このたびカグー舎に戻ってきた。カグー舎の前に貼り出されたカグーニュースには「おかえり!ミドリン、ムラリン!」。舎内でも元気そうな姿が見られた。

「ザザアアアーーーッ!」「ゴッゴゴゴオ・・・」鳴き声3種盛り!

ユニークな鳴き声も見逃せない。カグーの鳴き声は鳥っぽくないといわれており、どんな鳴き声かというと・・・警戒時は「ゴゴッゴ・・・ゴッ・・」「ギーギー」といったノイズ音のような声を出し、鳴き交わしの際は「クァクァクァ!」とイヌのような鳴き声を出すというのだ。

この鳴き交わしはどんなときにするかというと、鳴きはじめの状況は個体によって違いがあり、飼育環境によって頻度の差もあることで、個体によって鳴く条件が違うことがあるという。朝方に鳴き交わすことが多いようだが、日の入り時間やエサの時間も関係しているのではないか、と考えられているようだ。ちなみに、冠羽を逆立てて「イケてる髪型」になるとき(冒頭の写真)は、威嚇や求愛を表すときである。

カグーの鳴き声が気になる方は、カグー舎前に貼り出されているカグーニュースのQRコードを読み込んでみてください!これを読み込むとYou Tubeの野毛山公園チャンネル「カグーの鳴き声3種盛り」につながり、カグーの鳴き声を聞くことができます。

動画は「クワックワックワックワァ—ッ!」からはじまり、0:23ぐらいからは「ザザアアーーーーッ!」というのか「グアアアーーーッ!」というのか、なんという声だという感じである。爆音ジェットが飛ぶようなこのなんともいえない鳴き声のあと、「ゴォッゴゴゴオゴオ・・・」が聞けます。(こちらは独り言のよう)。そしてこのゴゴゴゴの際(0:51~)、のどのあたりの羽を少しふくらませていることも分かります。

普段はあまり鳴かず、土を掘ったり走り回ったりしている姿を見られますが、はじめてカグーの鳴き声を聞く方であれば、「ええっ(笑)」「こんな鳴き方をする鳥がいるものか(笑)」と、驚かれるのではないでしょうか。

鳥なのに、鳴き声は「ピイ」でも「チュン」でもなくズザーゴッゴゴゴオ。さえずりというよりは確かにノイズ音のようですね。いずれにしてもかわいらしく(意外性もありなおさら)、声を知ってますますユニークさが分かることでしょう。

なお、現在国内でカグーを飼育している場所は2か所ある。通常一般には公開していない横浜市繁殖センターと、通年で展示している野毛山動物園のみになる。

ニューカレドニアで急速に数を減らしたカグーは、市の繁殖センターと協力しながら飼育されている。絶滅の危機にある希少な存在のため、来園の際はぜひカグーのSOSにも着眼してほしい。そして観察の際は大きな声を出さない、走らないなどを守りながら観察しましょう。

秋田生まれのニホンツキノワグマ

園内の生き物たちを見て回り、最後の方にさしかかるタイミングでお目見えするのがニホンツキノワグマ。山の中では出会いたくないが、熊もここなら安心だ。

文字通り胸元に白い半月模様のあるツキノワグマ。熊といえば童謡「森のくまさん」でおなじみだが、県内では丹沢山系に生息しており、神奈川おなじみの生き物でもある。

時折、丹沢の玄関口である秦野市などに出没してはよく地域ニュースになっているが、こちらのツキノワグマは秋田生まれ。誕生日にはお客さんたちからたくさんのメッセージが届くほどの人気者である。

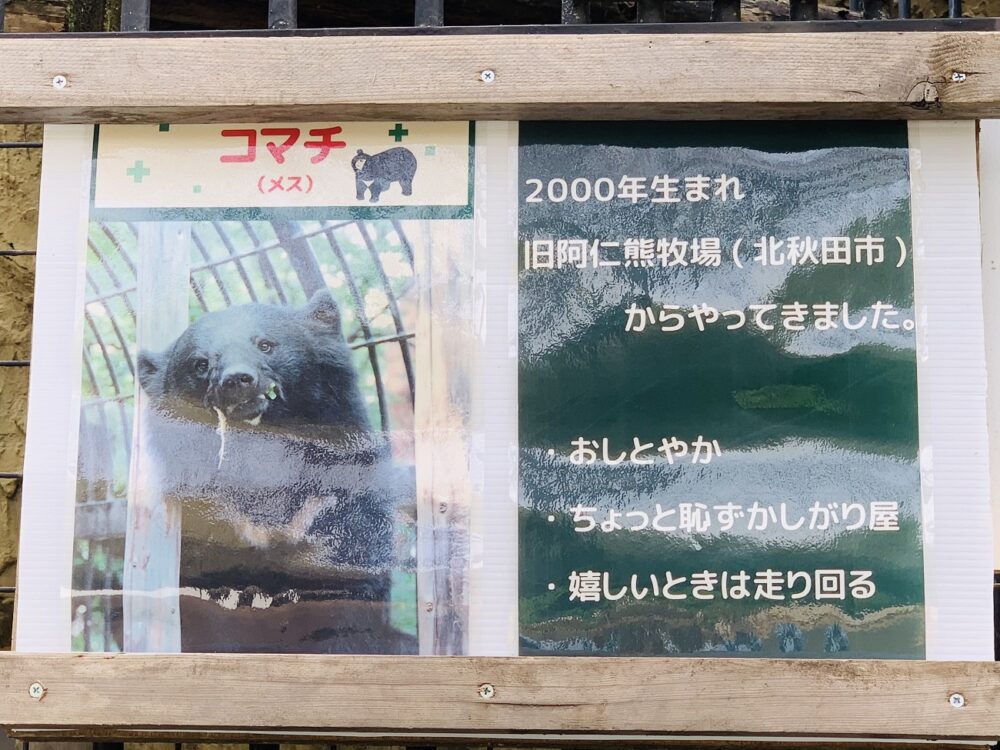

ここで見られるのはサンペイとコマチ。いずれも園内で最後の方に展示されている。だけにラスボス感もあり、最後まで見どころだらけの野毛山動物園である。訪れる人びとも「ラスボスだな」とその迫力に驚きを隠せない様子だ。二頭とも同じ2000年生まれ。北秋田市・旧阿仁熊牧場からはるばるやって来た。そしてサンペイが思いを寄せるコマチはというと・・・

いやはや、凄い迫力でハンモックに噛みついているではないか・・・何しろ熊である。プロフィールにある通り、これも遊びやお茶目のうちなのかもしれない。こちらもお元気そうで何よりである。

訪れる人が熊たちを見るやいなや、「くまたんだ」と嬉しそうなお声もきく。だが野生動物である以上、人間などひとたまりもない。鋭い牙にツメ。どれほど愛らしい外見をしていようとも、ひとたび本能剥き出しで襲いかかってこようものならとても「くまたん」「森のくまさん」どころではない。そして名前通りのトレードマーク、「月の輪」模様もはっきりと確認できる。やはり動物たちとの距離が近いからこそ拝見できる、野毛山動物園ならではのよさを体感できるだろう。

一方で、ぽかぽか日和の日中などでは二頭ともお昼寝タイム・・・という姿も見られる。熊たちのそんな姿に、お客さんたちの「気持ちいいんだねぇ・・・」という声も。そして昼寝中もよく見ると、こんもりとした黒いかたまりが呼吸するたびにゆっくり動く様子も確認でき、これまたかわいらしい。

そして、熊といえば冬眠。動物たちの中には、厳しい冬になると熊のように穴の中などに籠って過ごす動物たちがいる。この冬眠の仕方は動物によって多岐にわたり、カエルやカメの冬眠は体温が周辺の環境と同じぐらいまで下がり、食べ物も食べずに心臓や呼吸も止まったようになるという。

ツキノワグマの冬眠は「冬ごもり」とも呼ばれる。体温は4~6℃ほど下がるだけで、刺激があるといつでも起きるという。しかしながら食べ物を食べたり水を飲んだりはしないようである。

現在、全国で熊出没事故がクローズアップされているが、熊は大きな体とは裏腹に実際はとても繊細な生き物だ。そして熊たちもまた、地球温暖化により絶滅のSOSを出している。現在、絶滅の可能性が高いとされている九州では生息が確認できず、四国でも絶滅寸前状態だという。冬眠をしなくなると懸念され、食べ物の乏しい冬に人里でトラブルになっては駆除されることがあるのだ。

冬眠と温暖化問題に結びついている、ニホンツキノワグマのSOS。温暖化対策が熊の生態を守り、結果として人の安全にもつながる。園内で熊たちを目にするとき、地球温暖化についてもぜひ考えてみよう。

次回予告

今回は野毛山の人気動物たちをメインにピックアップしました。とりわけ世界でも珍しい、ゴゴゴゴ鳴き声もユニークなカグーは、知らなかったという方も多いのではないでしょうか。動物園はこのように生き物たちの未知のことがらやおもしろいひみつを開示し、教育施設としての大切な役割も担っています。また動物たちとの楽しい出逢いだけでなく、人間との共存のあり方を考察できる場でもあることを再認識させてくれます。

次回はしろくまの家やリニューアルオープンしたなかよし広場の様子など、このほかの見どころをお伝えします。今回カグーの箇所でその一部を取り上げましたが、新しくなったなかよし広場など、誰にでも過ごしやすい場所になるよう、園内は整備が進められています。記事でも直接でも、動物たちとの新たな出逢いと学びをぜひお楽しみください!

野毛山動物園情報

| 住所 | 横浜市西区老松町63-10 |

| 電話 | 045-231-1307 |

| HP | https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/nogeyama/ |

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)