横浜といえば「赤い靴」を連想する人は多いかと思う。横浜を舞台に詠われた野口雨情の童謡「赤い靴」はあまりにも有名であり、誰もが一度は口ずさんだことがあるだろう。物悲しい旋律とともに「異人さんに連れられて行っちゃった」という歌詞の纏うイメージは、いかにも怖い人さらいの歌として恐怖を覚えた人も多いようだ。

しかしながら歌の知名度とは裏腹に、「赤い靴」に秘められた悲話については知らない人が未だ多いようである。話の根幹部分については論争もあり、本当は怖い童謡などにもまことしやかに書かれているが、実際のところはどうだったのだろうか。

前回の走る観光案内あかいくつ号に引き続き、このたびはあまり知られていない「赤い靴の女の子」の軌跡をたどった。

実はアメリカに渡らなかったきみちゃん

「赤いくつ 履いてた 女の子—」。誰もが知る悲しい旋律に、雨情の手掛けた歌詞。歌詞内に詠われる「横浜の埠頭(はとば)から 汽船(ふね)に乗って」という件りにちなみ、市民による像の建設運動が起こった。「横浜の埠頭(はとば)から」の背景には、当時は北米への渡航者の大部分が横浜から乗船し、シアトルで下船したという事実がある。この詩から生まれた女の子像を「ヨコハマの心」として後世に遺そうということで、1979年(昭和54年)、赤い靴を愛する市民の会(現・赤い靴記念文化事業団)により誕生したのが、山下公園の赤い靴はいてた女の子像だ。

童謡の歌詞にある「異人さんに連れられて行っちゃった」とはあまりにも有名である。しかしながらそんな歌詞とは裏腹に、この子は実はアメリカに渡らなかったことをご存じだろうか。

赤い靴はいてた女の子像は、横浜屈指の名所山下公園で波止場の方を向いて座っている。この子の傍らには童謡「赤い靴」の歌碑も立ち、4番までの歌詞が書かれている。「異人さんに連れられて行っちゃった」という歌詞は悲しく怖いイメージを掻き立て、赤い靴をはいた女の子が言葉も文化も違う異国の人にいかにも無理やり連れ去られたイメージは根強く浸透している。

日本人より背も高く、青い目に独特の鼻の形をした「異人さん」。小さいころから「赤い靴」の歌を聞いたり口ずさんだりしながら育った世代の方には、ごはんをちゃんと食べなかったり、いたずらなど何か悪いことをしたときに「そういう悪い子はね、異人さんにつれていかれちゃうよ!」などとよくおどかされたことがあったという人も多い。似たようなものに「夜おそくまで外で遊んでると人さらいにつれていかれるよ」などもあるかと思う。私自身、幼少期に夕方いつまでも外で遊んでいた近所の男の子が、その子のおばあちゃんから「いまにこわいお兄さんにつれていかれるからね」と言われていたのを聞いたことがあった。

毎日のように外国船が行き交う横浜は「異人さん」の街だ。外国人もたくさん港に降り立ち、言葉も何を話しているのか分からない。「異人さん」なる外国人を見慣れた湊町横浜の子どもたちも、それは怖い思いをしたそうだ。

そんな人さらいの歌のイメージから、山下公園を訪れる観光客や散策者たちは赤い靴の女の子像の前を通りながらこう口にする。「赤い靴だ」。「連れていかれちゃったから悲しい顔してる」。赤い靴の歌詞は知っていても、実は女の子は連れていかれなかった真相を知らない人は未だ多いようだ。

歌詞にも出てくる、この女の子のモデルになった子は「きみちゃん」という実在の少女である。そしてこのきみちゃんを実際に連れていってしまったのは「異人さん」ではなく、結核であった。この歌は外国に売り飛ばされる女の子を歌ったものだとか人身売買の童謡だというのは誤解で、きみちゃんは結核に冒され、9歳でひっそりとその小さな命を終えたのだ。

女の子のモデルは「きみちゃん」

赤い靴の歌のモデルになった子は実在の少女で、「岩崎きみ」という。きみちゃんは1902年(明治35年)7月15日、岩崎かよの長女として静岡県旧富士見村に生まれた。現在の静岡市清水区宮加三(みやかみ)にあたり、きみちゃんは清水っ子である。母かよも静岡県生まれだが父親の記載はなく、戸籍上の父親は不明で、きみちゃんは父親を知らない非嫡出子として扱われた。父親の分からない私生児ともなると周囲から白い目を向けられた当時、世間の風当たりは厳しかった。その当時は父親がいないことを意味する「てゝなし子(ててなしご)」と言われ、母子ともにいじめの対象になっていたと考えられる。

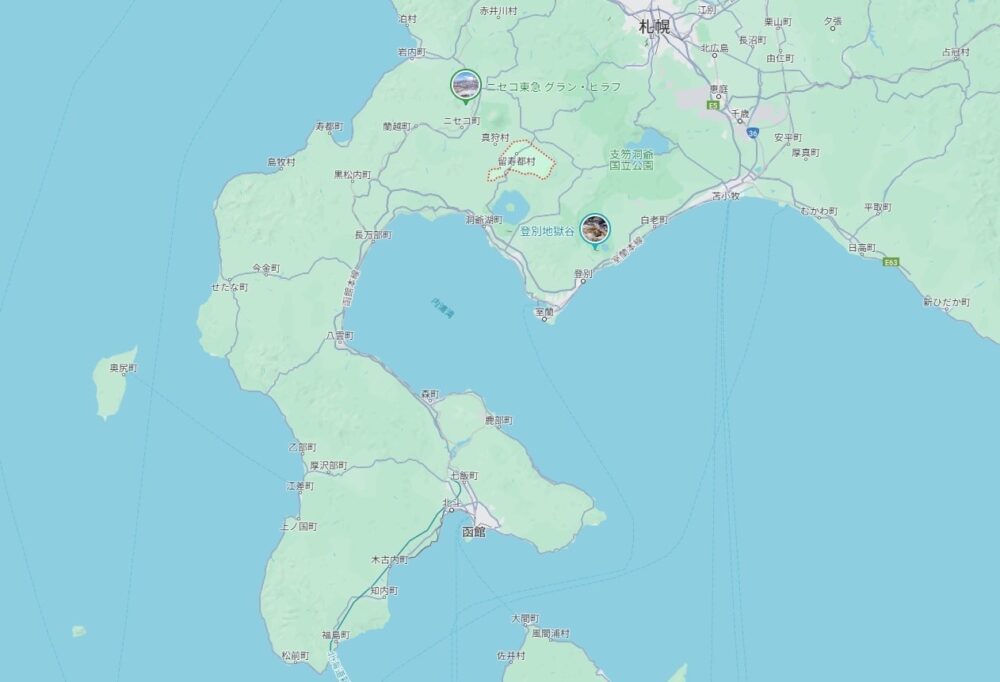

きみちゃんは2才のとき「異人さん」ではなく、母かよの義理の父親 佐野安吉の戸籍上の養女となり、「佐野きみ」となった。きみちゃんを生んだ当時、かよは18才。まだまだやり直せる年齢とはいえすでに両親はなく、かばってくれる身内もない。ただ、当時は私生児となると地元にはいられない状況であった。地元では周りから暗くつめたい烙印を押され、後ろ指を指されただろう。このような価値観の時代にあり、父親の名前を明かせない子を生んだ娘という近所の白い目や評判にいたたまれなくなったかよは2才のきみを抱き、故郷から追いやられるように遠い北の僻地函館へ渡った。

かよはまだ幼いきみちゃんを背負って本土を離れ、誰も知り合いのいない土地で細々ときみちゃんを育てる。キリスト教ヒューマニズムを土台とした労働争議や人権思想を中心に社会問題への関心が深まっていった明治期後半当時には、社会主義の流れがあった。北海道留寿都村では、堺利彦・幸徳秋水を主体とする平民主義・社会主義・平和主義を標榜する平民社と同志仲間によって平民社農場が開設されていた。社会主義の流れの中で農村ユートピアを目指す平民社グループが開拓入植していたのである。全国的にも珍しいこの開拓団は内地の政府による弾圧を逃れ、この農場を拠点に北海道で開拓をすすめながら平民社の掲げるキリスト教社会主義の実践として新しい村づくりを目指すものであった。

かよが函館で出会った鈴木志郎(青森県鰺ヶ沢町出身)も、そのうちの一人であった。社会主義の新聞記者であった志郎は平民社運動にも共鳴し、平民社農場開拓の一員としての参加にあたり、やがてかよに正式に結婚を申し込む。かよの方も平民農場の夢を熱く語る志郎が好きであった思いが、いつしか愛に変わっていた。志郎に人生を託したかよは留寿都村への入植を決意する。しかしながら明治当時の開拓労働は日々の食糧さえままならない、過酷なものだった。きみちゃんのような幼児を連れて働くことを到底許さない、想像を絶する命がけの闘いだったのだ。

このため、志郎との結婚前、極寒の地での開拓暮らしに幼い娘のきみがついていけるはずがないと判断したかよは悩むに悩んだ。苦悩の末、その頃北海道に現れた佐野安吉を介し、函館にある教会のアメリカ人宣教師 チャールズ・W・ヒューエット夫妻が養女を探していることを知る。この夫妻は子どもに恵まれない、メソジスト派の宣教師であった。

きみちゃんを育ててくれる人を探すことを約束した安吉は、若いころから身を持ち崩していた前科者で、北海道の監獄に収監されていた。勘当同然の形で家を出され、「どこにいってるかわかったもんじゃない」風来坊で各地を放浪していた。 が、困っている人を無視できない人のよさが生来あり、静岡出身ということもあって仲間内からは静岡小僧と呼ばれていたようだ。安吉が出獄後に恩をうけており、受刑者の更生に力を入れ、受刑者とかかわりの深かった教誨師 原胤明(たねあき)の紹介できみちゃんをヒュエット夫妻に預けたという。

「過酷な未開の地で生きるより、立派な宣教師夫妻のもとで育てられた方が幸せになれるのではないだろうか—」究極の決心を迫られたかよは娘の幸せを思い、涙ながらにきみちゃんを宣教師夫妻に託したのだった。1905年~1907年(明治38年~40年)頃のことである。

かくして、かよはやむなく母娘がそれぞれ違う人生を生きる道を選んだ。かよはきみと函館で別れ、安吉とともに函館から札幌へ行ったきみちゃんはヒューエット夫妻に養女として引き取られていったのである。その後、新しい夫の志郎と結婚したかよは平民社農場へ開拓入植した。

しかしながら、かよは外国人宣教師がどんなことをする人たちなのかについての知識を持ち合わせていなかった。志郎とともに羊蹄山のふもとの開拓地に入植していったかよは、きみちゃんがアメリカに行ってしまった、「異人さんに連れられて行っちゃった」と思い込んでいたのである。

重なり合う運命の歯車

一方、かよと別れたきみちゃんは、じつは異人さんに連れられて海を渡って行っていなかった。ヒューエット夫妻と暮らしてからまもなく、当時6歳だったきみちゃんに病魔が忍び寄る。きみちゃんは当時不治の病とされていた結核に侵されていたのだ。

そんな最中、任務を終えたヒューエット夫妻にアメリカから帰国命令が出されていた。困惑するヒューエット夫妻。きみちゃんと一緒に渡米しようにも、すでにきみちゃんの体は結核で激しく衰弱し、アメリカへの長旅に耐えられる状態ではなかったのである。したがって、「異人さん」であるヒューエット夫妻はいたが、歌詞とは異なり実は異人さんに連れられて海を渡って行っていなかった、行くに行かれなかったのである。夫妻には帰国命令も現実、きみちゃんには結核と、皮肉にもこのタイミングで重大な運命の歯車が重なり合い、事態はここで大きく変わることになったのだ。

このため、やむなくヒューエット夫妻はきみちゃんを東京麻布十番にある同じメソジスト教会の孤児院に預けることにした。「よくなったら、アメリカへ来るんだよ」。別れ際、育ての親であったエンマ夫人は涙ながらに何度もきみちゃんにそう言った。函館にいたきみちゃんを何故わざわざ遠い東京麻布の孤児院に預けなければいけなかったのかについては明確な資料はないようだが、おそらく当時の函館に結核療養所がなかったためではないだろうか。空気などの環境のよい場所に建てられることが多かった結核療養所は当時「サナトリウム」などとも呼ばれ、いずれも私立で療養費用も高く、富裕層しか入院ができなかった。今のような抗生物質などの薬もなく、幼い子どもの結核ともなると治りにくい病といわれていた時代であった。

きみちゃんの預けられた孤児院のあった場所は、1894年(明治27年)に開設された鳥居坂教会の孤児院である。鳥居坂教会と密接関係にある東洋英和女学校の生徒の発案で設立した孤女院だ。きみちゃんが過ごし、そしてひっそりと亡くなった孤児院は「永坂孤女院」と呼ばれ、現在十番稲荷神社がある場所に当たる。(昭和3年には永坂ホームと名を変えている)。

3歳で母親のかよと別れ、6歳で養父母ヒューエット夫妻とも別れたきみちゃんはこの永坂孤女院に預けられ、隔離された古い木造の一室で病魔と闘いつづけた。三年間の闘病生活の末、薬石の効なく、きみちゃんはわずか9才というあまりにも短い生涯を閉じた。看取る人もなく、一人ひっそりと亡くなったのである。1911年(明治44年)9月15日、秋の夜のことであった。

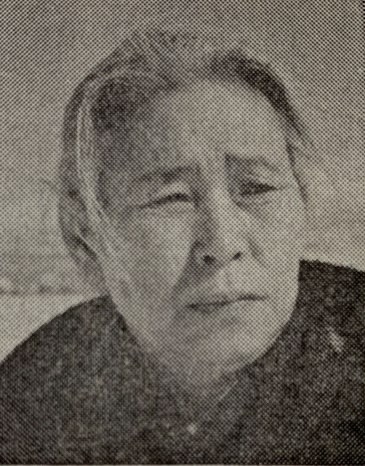

そして我が子がわずか9歳という年齢で亡くなっていたことを、きみちゃんが元気で幸せに暮らしていると信じ、ずっと心に思い続け、忘れることのなかったかよは死ぬまで知ることはなかった。昭和23年、かよは娘の死も知る由もないまま、「きみちゃん、ごめんね」の言葉を遺し64歳で他界したという。志郎も後を追うようにして昭和28年に他界している。

きみちゃんを養女に出したのち、かよは平民社農場で志郎とともに苦労を重ね、懸命に開墾に携わった。原始林は不気味なほどに静まりかえり、行く手を阻むかのように鬱蒼と茂る。かよと志郎たち開拓団が入った当地はマッカリベツ原野と呼ばれ、アイヌの人びとがわずかに住んでいるだけの荒れ地であった。吹きこむ雪。吐く息も凍る、気が遠くなるような容赦のない底冷えの寒さ—原始林に覆われた地での開拓の過酷さは予想をはるかに上回る厳しさがあった。かよの弟・辰蔵を故郷静岡から平民社農場へ呼び寄せるものの、辰蔵は開墾の厳しい過労で病死し、やっとの思いで作った農場にとって大切な開拓小屋も火事で失ってしまった。損害は当時約四百円だったといい、これが農場には致命的な打撃となった。

わずか2年後、極めて悪い土地条件や、農業経験者が少なかったこと、社会主義運動のため農業に専念できなかった者がいたこと、予期せぬ災難が再三にわたり起こったことなどにより、夢の農場開拓団は解散した。希望に燃えていた入植も、結局は挫折に終わってしまったのだ。夢破れ、失意のうちにかよと志郎は札幌に引き上げていった。1907年(明治40年)のことであった。

「野口でやんす」—新聞社で雨情と出逢う

入植に失敗し、かよと志郎は2人の間に新しく生まれた娘を連れ、親子三人で札幌へ移住した。志郎は苦労の末、札幌の小さな新聞社 北鳴新報社に新たに職を見つける。そこで同僚として出逢ったのが、若き放浪詩人として一部ではその才覚を知られていた野口雨情であった。「野口でやんす。よろしく」。袴姿でカランと下駄を鳴らし、強い訛りでそう頭を下げて入社してきたその青年こそ、あの野口雨情だったのだ。当時27歳、志郎より2歳若かったが、雨情はすでにこのころにはこの時代の人物特有のひげをたくわえ、詩壇の新人らしい風格が備わっていた。

ほぼ同期に入社した2人は同世代の新聞記者同士。子ども一人という同じ家族構成ということもあり、両家族は急速に親交を深めていった。雨情自身、生後わずか7日で実の娘を亡くしており、早くに儚く亡くした子に対する想いを「生まれてすぐに こわれてきえた」と童謡の名曲「しゃぼん玉」に詠ったと言われている。諸説ある中、いずれにしても飛ばずして儚く消えてしまったシャボン玉に早世の子どもを重ねているという解釈は的外れではないだろう。「赤い靴」とひとつづきの事象であり、「生まれてすぐに こわれてきえた」につづく「かぜ かぜ ふくな シャボンだま とばそ」は、子どもたちが災難に見舞われることなく、人生を幸せに全うしてほしいという願いの表れなのかもしれない。

北鳴新報社で毎日顔を合わせるようになった志郎と雨情。家族を交えての親しいつきあいになるうち、郊外の大きな一軒家を二家族で借りる共同生活が始まった。当時八円の家賃を二家族で折半し、暮らしたという。そんな折、世間話のつれづれに、かよは手放して以来片時も忘れたことのなかった娘きみちゃんへの思いを雨情に打ち明けたとされる。「じつは私にはもう一人の娘がいて、外国人宣教師夫妻に養女に預けた。娘はもうこの異人さんに連れられてアメリカに渡ってしまっただろう・・・」と。

凍てついた過酷な開拓地に娘を連れて行かなくてよかったという思いや、我が子を手放してしまった後悔。教会、宣教師・・・きみは今ごろ、アメリカで宣教師夫妻と幸せに暮らしているだろうか—。母親としてさまざまな思いや願いが交錯し、ずっと娘を案じるかよの愛は雨情の心を打ち、雨情はのちにその感動を「赤い靴」の詩にしたためる。「きみちゃんは今ごろきっとアメリカで幸せに暮らしていますよ」。形は違っても子どもを失うという共通の悲しみから、互いに通じ合うものがあったのかもしれない。そんな会話の中、いつしか詩人野口雨情の脳裏に、異人さんに手を引かれて外国行きの船に乗り、アメリカへ渡っていった幼い赤い靴の女の子のイメージが刻まれたとされる。雨情の詩人としての感性による希望にあふれたフィクションであったものの、そこに本居長世が曲をつけて生まれたのが「赤い靴」だ。雨情はのちに東京に移り、かよから聞いた話をもとに1921年(大正10年)、児童雑誌『小学女生』12月号に童謡「赤い靴」を発表したのである。

一番の歌詞の歌い始めが「あかいくつ はいてた 女の子」となっているが、この赤い靴はきみちゃんがねだったものなのか、かよが買ってあげたい思いだったのか、そもそも赤い靴を履いていたのかどうかすらの記録もなく、不明である。いずれにしても非常に貧しかったゆえ、購入は叶わなかったのだ。

そして、子どもにとって刺激的な色でもある赤。戦隊ヒーローものでも、子どもの目をもっとも惹きつけるパワーをもった中心的存在、リーダーのカラーが赤である流れができているが、これは子どもたちの好きな色一番人気は赤だからである。赤は子どもにとって希望の色でもあり、不安の色でもあり、何よりほかのどの色よりも魅力的な色。子どもにとって特別な色だということをよく知っていたからこそ、かよから話しを聞いてそのようなきみちゃんを哀れに思い、雨情が詩の中できみちゃんに「赤い靴」を履かせたのかもしれない。娘を象徴する追悼の作といわれる「しゃぼん玉」ともども、雨情は弱い者、気の毒な者に情をそそぐ詩人であった。「赤い靴」のほかにも「赤い帆かけた小さい舟」(海ひよどり)など、雨情の童謡には赤い色をうたった歌が多い。やはり赤に対する特別な思いがあったのだろう。

のちに「赤い靴」の歌を聞いたかよは、その旋律に忘れようもない娘きみちゃんの面影を見ていた。作詞者があの野口雨情であることを知り、「雨情さんが、きみのことを詩にしてくれたのだ!」。かよは雨情のあたたかい気持ちを汲み取り、そうつぶやきながら「赤いくつはいてた女の子・・・」とよく口ずさんでいたという。かくして、童謡「赤い靴」が生まれたといわれる。

ひと目逢いたい―幻の姉

この赤い靴の女の子にモデルのあることが明らかになったのは、1973年(昭和48年)11月、北海道新聞の夕刊に掲載された、岡そのさんという人の投稿記事がきっかけであった。「赤い靴」が発表されて半世紀も過ぎたころのことである。

「私が生まれた十年も前に、日本を去った姉。いまとなっては、顏も姿もしのぶよしもありませんが、瞼をとじると赤い靴をはいた四歳の女の子が、背の高い青い目の異人さんに手を引かれて横浜の港から船に乗ってゆく姿が目にうかびます。この姉こそ、後年、野口雨情が『赤い靴』に書いた女の子なのです」

「母には、父と結婚する前に生んだ子が一人いたんです。きみちゃんと呼んでいました」。

「今ごろはどこでどうしているのやら。生きているのなら、ひと目逢いたい—」。

そのさんは、母親のかよから「赤い靴はいてた女の子は、アメリカへ行ったあなたのお姉さんよ」と何度も話して聞かされていたという。かよは「雨情さんがアメリカ人にもらわれていったきみちゃんのことを歌にしてくれたんだよ」とつぶやいては「赤い靴はいてた女の子」を歌っていたのだ。そのさんは、会ったこともない姉を想像しながら、「赤い靴」を自分のお姉さんのうたとして歌いつづけてきたのだった。

この投稿記事に着眼した、当時北海道テレビ記者だった菊地 寛氏は5年あまりの歳月をかけて「女の子」の実像を求め、義妹である岡そのさんの母親の出身地 静岡県静岡市清水区を皮切りに、足跡を追った。そのさんの父親の出身地青森県、雨情の生家のある茨城県、北海道各地の開拓農場跡、横浜、東京、ついにはアメリカにまで渡り、”幻の異人さん宣教師”を捜し、とうとう「赤い靴の女の子」が実在していたことを突き止めたのである。

(PartⅡにつづく)

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)