お茶といえば、私たちの暮らしに欠かせない身近なもの。お茶を飲む文化が始まったのは平安時代後期とされており、日本におけるお茶文化にはなんと約1000年の歴史があるのです。そう思うと、普段何気なく飲んでいるお茶が急に「いいもの」に見えてくるから不思議……!

茶の湯に代表される日本のお茶文化は、ご存じのとおり、単なる水分補給ではありません。お茶を使って儀式を行ったり、客人をもてなしたり、日本におけるお茶は「飲料」ではなく「文化」なのです。

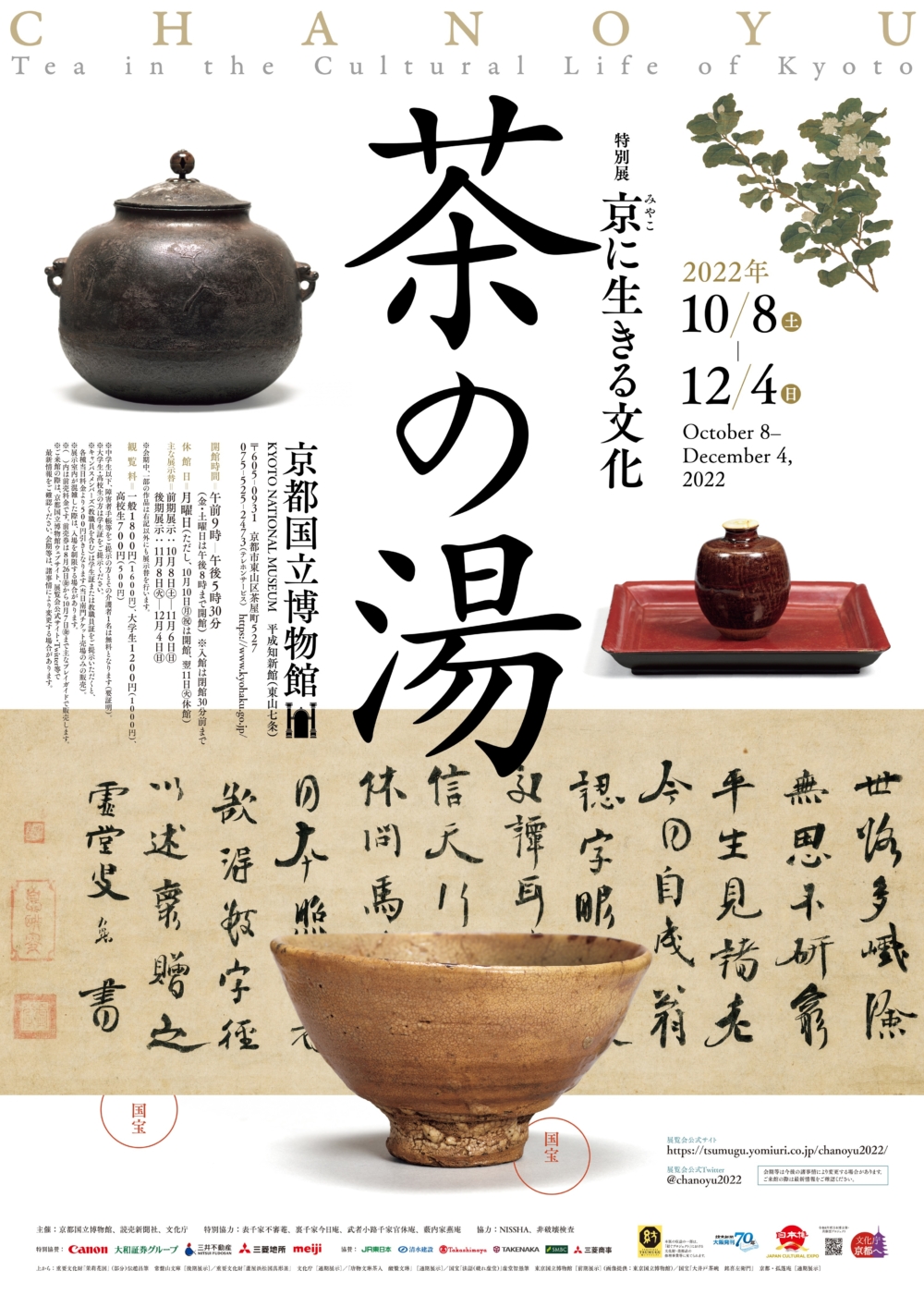

身近なのに気が遠くなるようなお茶の歴史を学べる展覧会、特別展「京(みやこ)に生きる文化 茶の湯」が京都国立博物館で開幕しました。12月4日まで開催されています。

本展では、各時代の人々がどのようにお茶を楽しんできたのかを学ぶことができました。展覧会の予習として、この記事では時代ごとに変わるお茶のあり方を少し紹介していきます。

中国からもたらされた喫茶文化

中国から日本に喫茶文化がもたらされたのは、平安時代後期のこと。現代の茶の湯につながる「点茶法」が伝えられました。

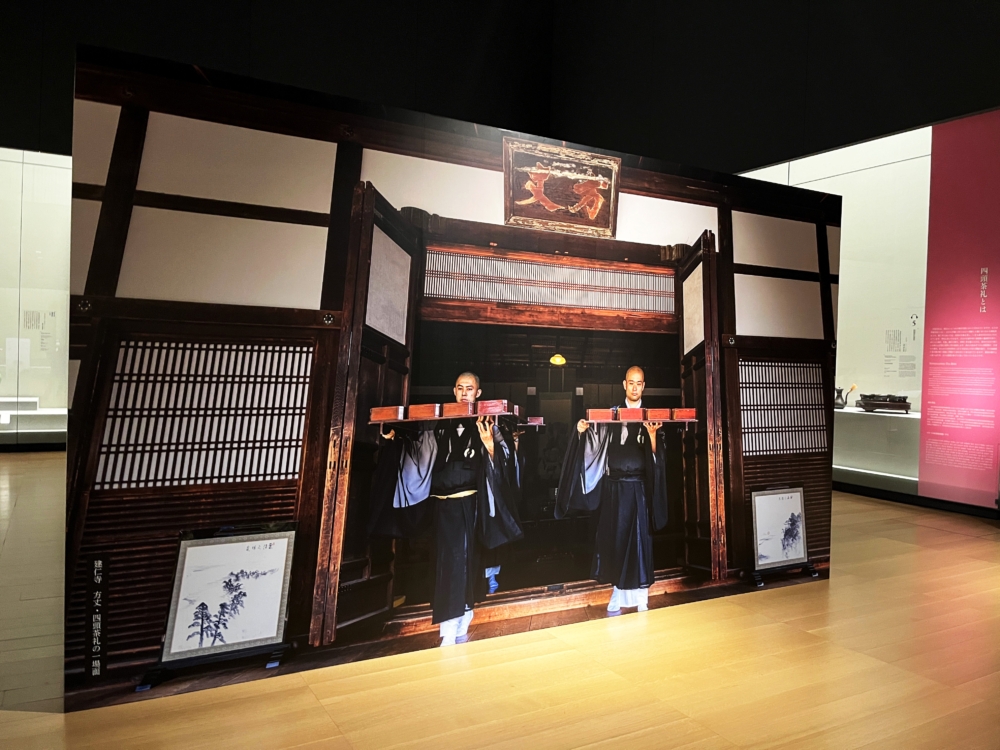

禅宗とともに日本に伝わったのが、禅宗式の喫茶儀礼「四頭茶礼(よつがしらされい)」です。寺院における儀礼でありながら、客のもてなしを行う様子も見られるそうです。現在でもいくつかの禅宗寺院で行われているとのこと。

「四頭なのに茶碗が4つより多い……?」と不思議だったのですが、四頭茶礼とは4人の正客(頭)との相伴客にお茶を点てるものだそうです。なるほど、4つでは足りないわけですね。

お茶で勝敗を決める闘茶

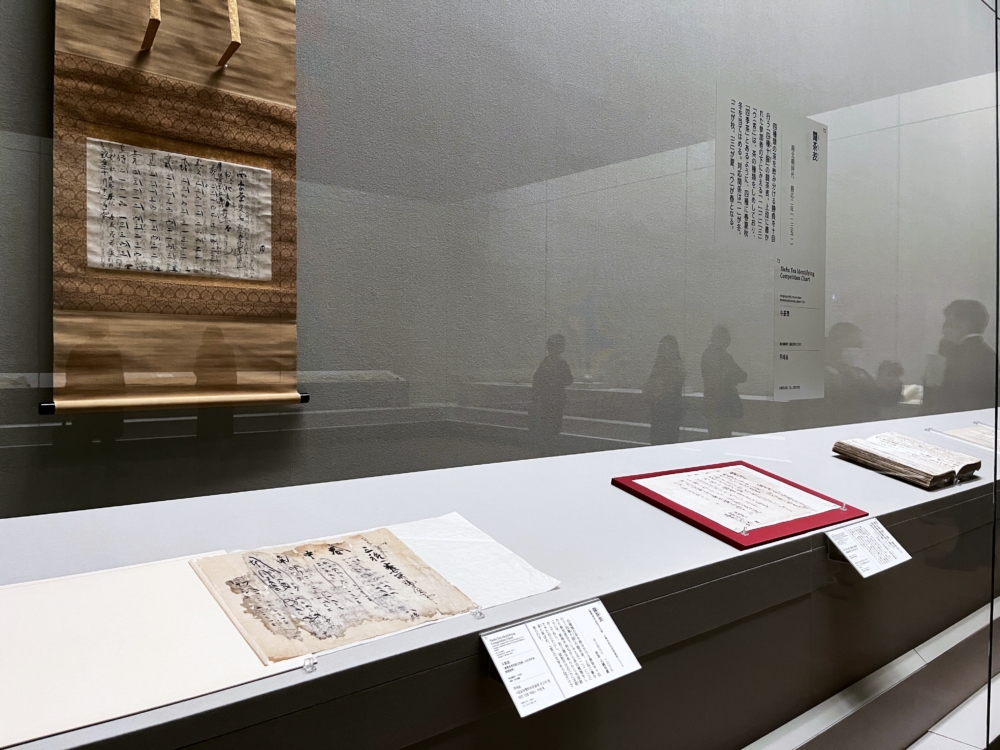

「闘茶(とうちゃ)」とは、お茶の飲み分けで勝負する競技のこと。時代によって流行のルールは異なりますが、室町時代以降に行われた「四種十服」は、4種類のお茶を区別する勝負を10回行うというものでした。

四種十服は次のとおり。まず4種類のうち3種類のお茶を点て、参加者に飲んでもらいます(一ノ茶、二ノ茶、三ノ茶)。次に、試飲に出さなかった客茶を含めた4種類のお茶から10個の茶袋を作り、10服を参加者に飲んでもらいます。参加者は10服をそれぞれ一ノ茶、二ノ茶、三ノ茶、客茶のどれだと思うか回答し、正解数が多い参加者が勝者となります。

本展で展示される闘茶表には「一」「二」「三」「ウ(客のうかんむり)」と参加者の回答が書かれていました。意外と回答がばらけているようで……難しい回だったのでしょうか。

闘茶は賭け事に使われたこともあったそうです。ドーパミンがドバドバ出そうな賭け事と、気持ちを落ち着かせてくれそうなお茶の組み合わせ……情緒は大丈夫なのでしょうか。

茶の湯と政治

千利休が大成したわび茶は、織田信長や豊臣秀吉など戦国武将たちを魅了しました。信長に次いで天下人となった秀吉は利休を相談役とし、天皇をもてなす茶会など、政治と密接な茶会を開催します。

利休が目指したのは、日々の暮らしの中にある道具を用いた簡素な「わび茶」。わびの精神は、秀吉の命で利休が制作した「待庵」に見られるとおりです。

一方、秀吉の黄金の茶室はわびとは正反対です。壁、天井、柱は金色、障子と畳は赤色という網膜に眩しい光を放っています。制作には利休も関わったそうですが、天下人の権力とわびは相容れなかったのか、待庵とは180度異なる趣になりました。

【まとめ】時代に合わせて役割を変えるお茶

ときに寺院の儀礼であり、ときに賭け事に使われ、ときに政治に利用される……。美味しくいただくだけでない、お茶の知られざる歴史を学ぶことができました。

博物館で頭を働かせたら、京都の和菓子屋さんで糖分を補給するのがおすすめ。展覧会の余韻に浸りながら、お抹茶と和菓子を賞味されてはいかがでしょうか。

展覧会情報

特別展「京(みやこ)に生きる文化 茶の湯」

会場:京都国立博物館 平成知新館

会期:2022年10月8日(土)~12月4日(日)

主な展示替:

○前期展示=10月8日(土)~11月6日(日)

○後期展示=11月8日(火)~12月4日(日)

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替えあり

開館時間:午前9時~午後5時30分(金・土曜日は午後8時まで開館)

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし、10月10日[月・祝]は開館、翌11日[火]は休館)

https://tsumugu.yomiuri.co.jp/chanoyu2022

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)