「手織り」というと、むかし話の「つるの恩返し」に出てくるような大きな織り機を想像される方も多いかもしれません。ですが、自宅で簡単にはた織りが楽しめるのをご存じですか?

ヨーロッパでは、昔から子供の玩具や小学校の教材として卓上の小さな織り機が普及しています。家にある毛糸や古い布をひも状に裂き、コースターや鍋敷き、マットなどを作ります。

複雑な模様や大きな織物を織るためには大がかりなはた織り機が必要ですが、小物を作るのであれば、たて糸を張ることができる枠と織るための糸さえあれば実はすぐにはじめられます。小さな織り機ならかさばらず安く入手できるものもありますし、毛糸や古い端布など家にあるもので手軽に楽しむことができます。

そこで、今回は自宅で楽しむ簡単な楽しい手織りをご紹介します。

織り物と機織りの仕組み

織り物はたて糸とよこ糸の組み合わせ、ピンと張ったたて糸の間に互い違いによこ糸をくぐらせることで作られています。編み物は一本の糸を互いに引っかけながら一枚の布をつくりますが、織りの場合、基本の平織りはたて糸を1本おきに交互に開いた間によこ糸をくぐらせるだけ。編み物や縫い物よりも簡単です。

毛糸を使ってコースターを織ってみよう!

ではさっそく毛糸を使ってコースターを作ってみましょう。

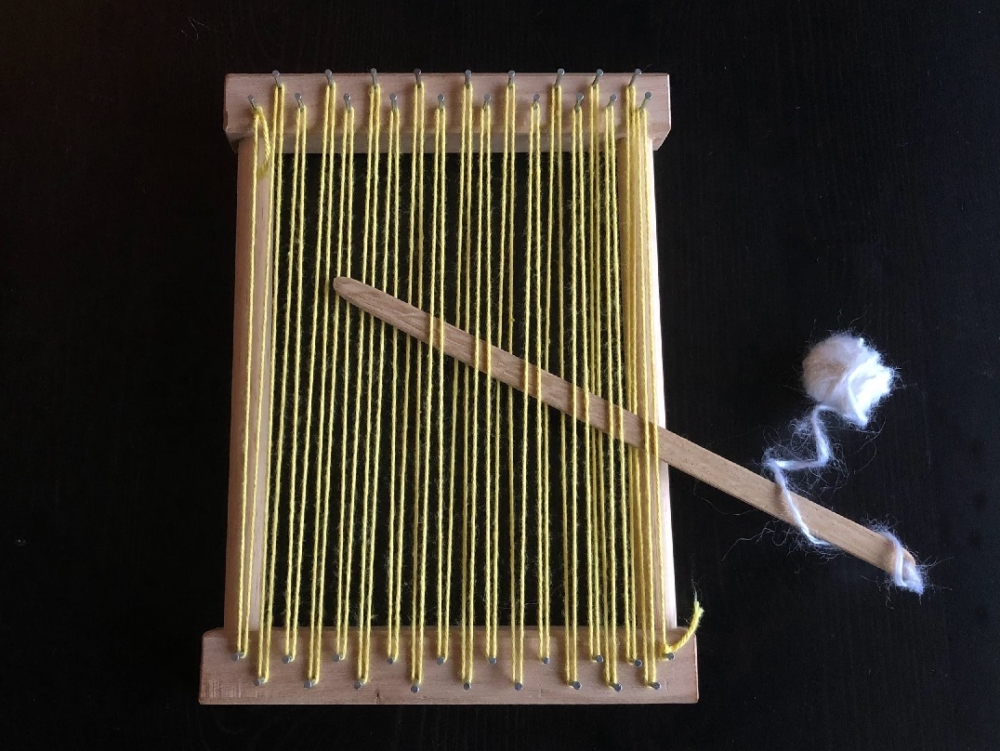

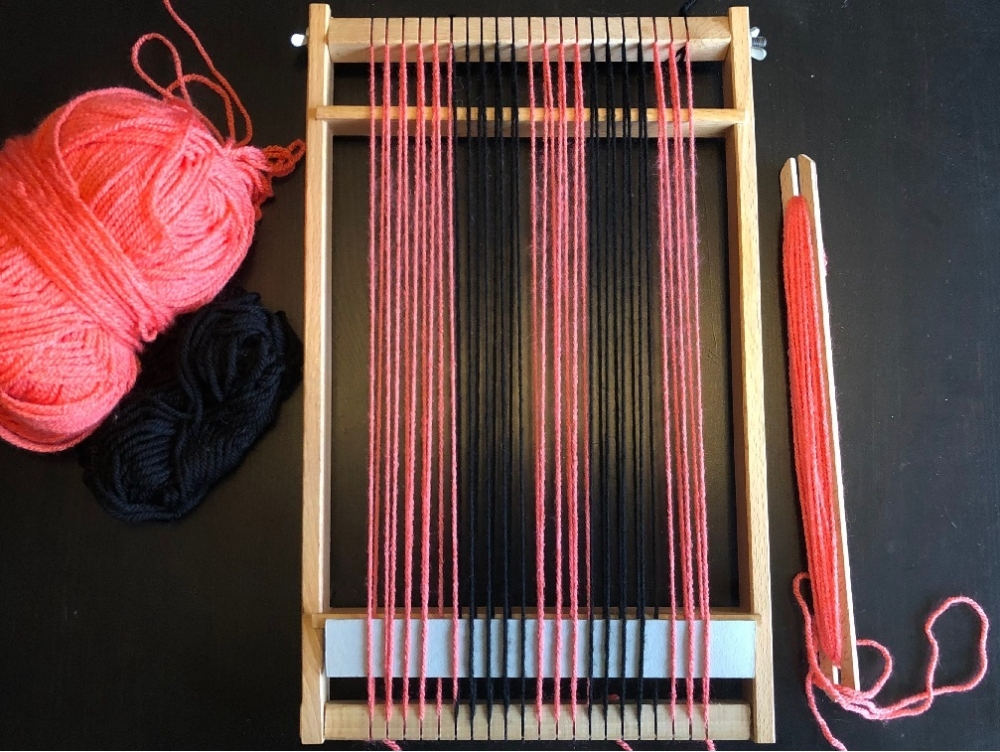

今回使用するのは、ドイツの幼稚園や小学校でも教材として使われているスクールウェービングフレーム(独:Schul-Webrahmen)という子供用の木製玩具。日本でも「ミニ織り機」や「卓上織り機」などの名前で売られています。使用する糸の太さにもよりますが、一般的なスクールウェービングフレームでは、約15センチ角の織り物を織ることができます。

まずは木枠の上下の溝に沿ってたて糸を張っていきます。ゆるみの出ないように全ての糸を均等な強さで張っていくのがポイントです。

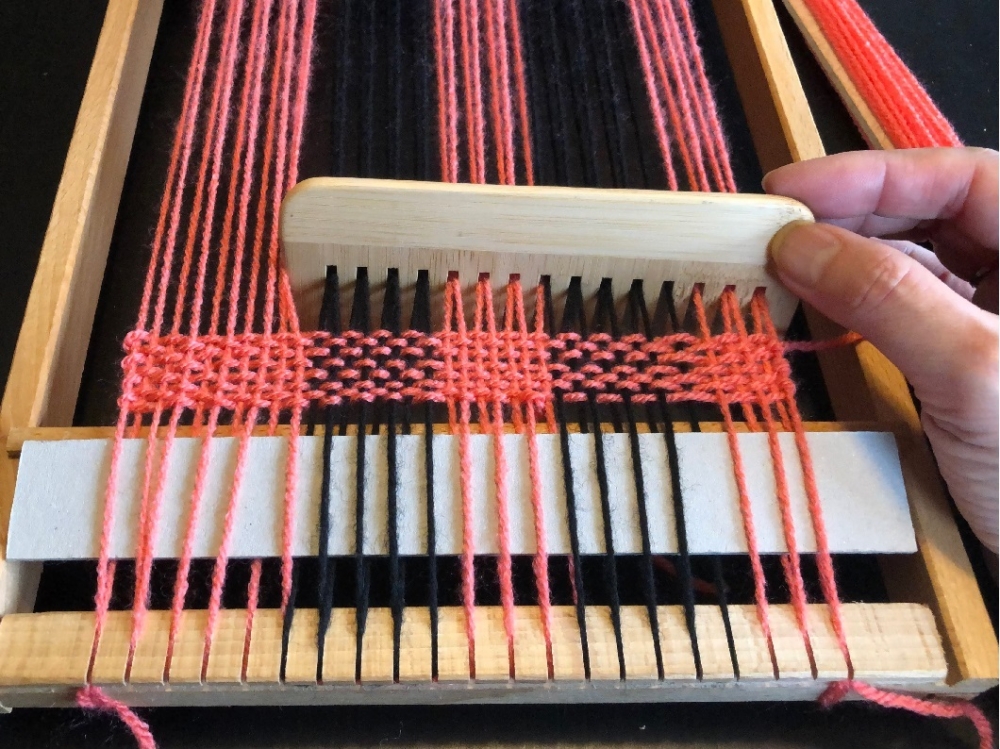

次に、よこ糸をシャトルと呼ばれる木の棒に適量巻き付け、たて糸を1本おきにすくうようにくぐらせていきます。織りはじめと織り終わりはたて糸をそれぞれ5センチくらいずつ余らせておき、最後に束ねたり織地に入れ込んだりして糸始末をします。

シャトルがない場合は太い毛糸用の針やひも通しなどで一本ずつすくっていくこともできます。

よこ糸を一段くぐらせるたびに織り機に付属のくしを使って、くぐらせた糸を手前に詰めます。各段の糸が等間隔になるように詰める力加減を一定にするのが綺麗に織るコツです。

今回はたて糸を2色使用。色糸が交差するところは色がミックスされ模様が浮かび上がってきます。

織りすすめていくと徐々に糸が布になって表れてきます。糸の色を変えてオリジナルの模様が出てくるとワクワクして手が止まらなくなるんです!

今回はたて糸よこ糸ともに2色の毛糸を使用してチェック柄を織ってみました。

織りあがったら枠から糸を外し、たて糸を数本ずつ束ねて結び、余分の糸を切り揃えたらできあがりです。織り時間は慣れた人なら約1時間、初めてでも2時間くらいあれば仕上げることができます。

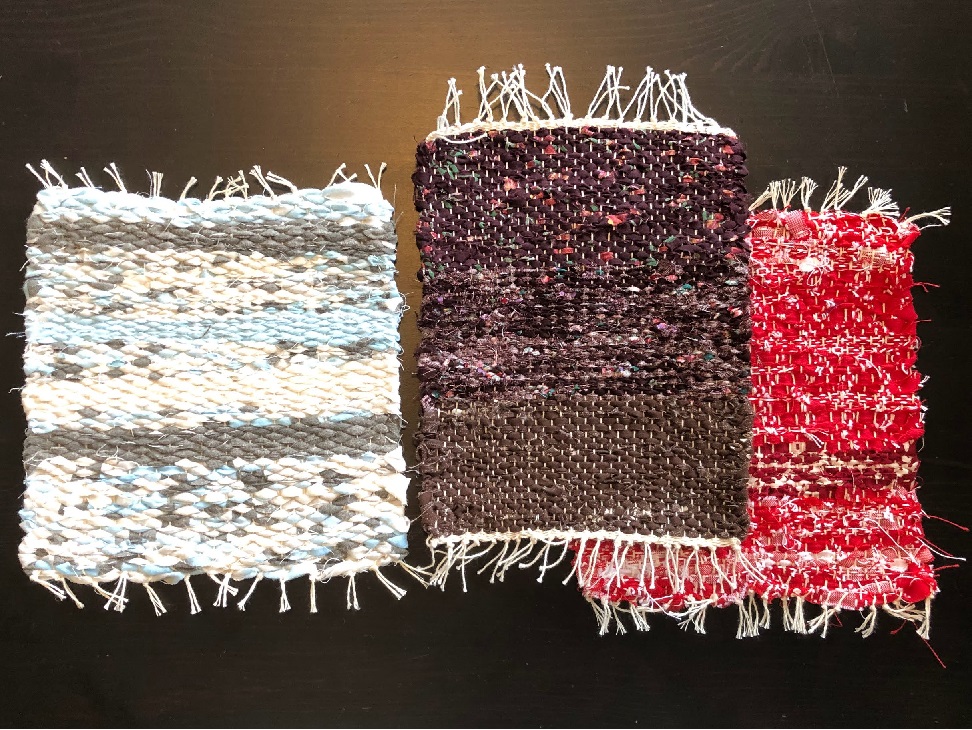

裂き織りで古い布をよみがえらせよう!

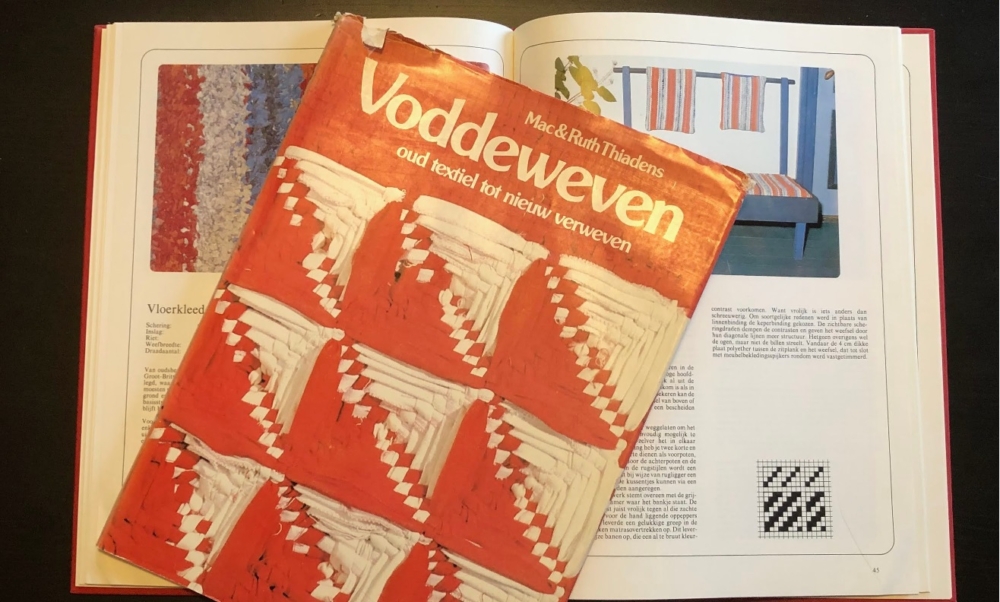

続いてもう一つご紹介するのは「裂き織り」。

「裂き織り」とは布を細いテープ状に裂いたものをよこ糸として織り込んだ織物のこと。

日本でも昔から使い古した着物や浴衣などの古い布を使って織る工芸として伝わっています。実は同様の技法は世界中にあり、さまざまな国でマットやタペストリー、クッションカバーなどが織られています。その国独自の布から作られた裂き糸を使って織られたものはどれも個性的。アフリカのバティック地で織られたものは鮮やかな色彩が美しく、フランスのアンティークリネンの裂き織りは色褪せた風合いと柔らかい織地が優しい雰囲気を持っています。

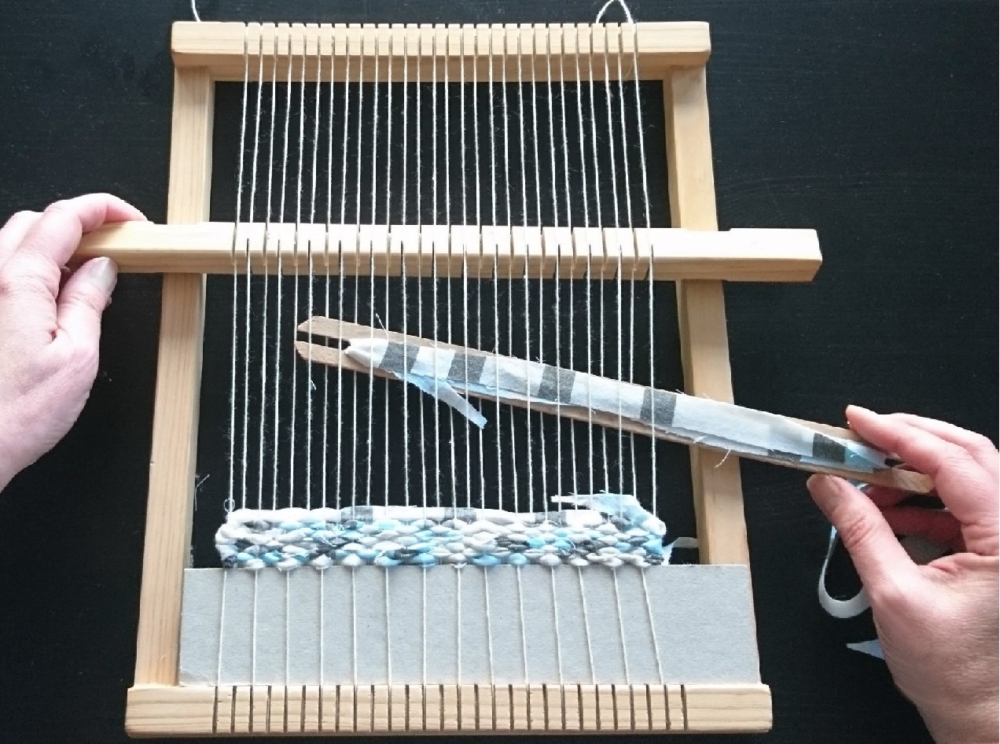

今回は、先ほど毛糸の平織りに使ったのと同形の卓上手織り機を使っての裂き織りをご紹介します。

まずは裂き織り用のよこ糸を作ります。

裂き織りに使用する布は基本的にはどんなものでもかまいません、使い古しのシーツや浴衣など何度も洗ってくたっとしている方が柔らかくて初心者向きですが、あまり固くて厚すぎない素材なら基本なんでもOK!Tシャツやカットソーなど収縮性のある素材なども試してみると面白いです。

「裂き織り」の名前の通り、手で引き裂いて紐を作る方法もありますが、今回は簡単にハサミで切ってみましょう。

折り返しや縫い目など、布の厚みのある部分ははじめに切り落としておきます。

あとは約1センチ幅に細長く切っていくだけ。定規で測ったり切り取り線を書く必要はありません。多少太さにムラがあるほうが織り上がりの「味」になるので大胆にジャキジャキ切りすすめてください。

テープ状に切り終わったら、布の両端は斜めに切り落としておきます。布のつなぎ目部分が重なって厚くなりすぎるのをふせぐためです。

次にたて糸を織り機にセットします。裂き織りの場合は、たて糸にレース編みの糸やコットン糸を使うと織りやすいです。

織り機の枠に綜絖(ソウコウ)と呼ばれる溝のついた棒をセットし、たて糸を綜絖の溝にはめこみながら張っていきます。

この綜絖は、前後に傾けることでたて糸を1目おきに上下に開いてくれる部位。よこ糸を巻いたシャトルを1段分まとめて一気にくぐらせることができます。

よこ糸を引っ張りすぎると出来上がりの織り幅が詰まってしまうので、あまり強く引きすぎないように気をつけます。よこ糸を一段くぐらせるたびにくしで手前に詰めて上下幅も調整しながら織り進めていきます。

好きな長さまで織ったら枠から外し、たて糸を数本ずつ束ねて結び余分の糸を切り揃えたらできあがりです。慣れてきたら数種類の布を組み合わせたり、たて糸の色や素材を変えることで世界で一枚のオリジナルの布を自分で作ることができます。

いかがでしたか?

織りあがったものはコースターや鍋敷きとしてそのまま使うもよし、何枚かつなげてマットやクロスにしたり、袋状に仕立ててポーチやペンケースを作ることもできます。

一本の糸が自分の手で布になる喜びを味わうとともに、自宅に眠っていた余り糸や古い衣服が新しく生まれ変わる、子供から年配の方まで幅広く楽しめる、今の時代にあったエコでサスティナブルな手芸です。

また、はた織りや編み物などの反復動作は瞑想と似た効果があるそうで、欧米ではニットセラピーという言葉があるくらい、心を落ち着ける作用があるとされています。

一度やりはじめると止まらなくなることうけあいです!みなさんも機会があればぜひ一度お試しください。

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)