城戸みゆきさんは現代アートの分野で活躍しているアーティストです。国内外のいろいろな場所に赴いて、そこに滞在しながら作品をつくる「アーティスト・イン・レジデンス」というかたちで、作品のリサーチ・制作・展示を行います。

また、きのこ雑貨のブランドも立ち上げておられ、布きのこ雑貨を中心に展開しています。きのこイラストレーターとしての城戸さんときのこライターの私の共著に『珍菌 まかふしぎなきのこたち』(光文社)があります。(城戸さんが絵・堀が文章を担当)

今回はインタビュー後編です。アーティスト・イン・レジデンス(以降、レジデンス)で制作・発表を続けて来られた城戸みゆきさんに、お話をうかがいました。前編をまだお読みでない方は、ぜひ下記リンクから、合わせてお楽しみください。

――レジデンスで制作するとき、レジデンスのどの部分に魅力を感じていますか?

城戸みゆきさん(以下、城戸):私のやっていることはほとんどリサーチが絡むので、レジデンスと普通の制作とをあまり区別していないんです。日本でやる時も、まあまあそこの場所に繋がるものをやっているので、基本としては変わっていないんですね。レジデンスの場合だと、全く行った事がない、違う国とか、遠い土地とかに行って、まとまった期間そこで制作できるってことが特色ですが、自分の中で方法論としては全ての作品はそんなに変わらないです。レジデンスを特に区別して考えるとなると、まとまった時間を今まで全く行ったことのないような場所で過ごすことができるっていう点で、制作に集中できる大事な場です。

――ちなみに、これまでどんな所に行かれましたか?

城戸:前に述べた韓国、アイスランド、トルコ、中国と、それからオーストリア、ハンガリー、フィンランド、ギリシャ、インドくらいかな。

――実に色々なところで活動なさってきたのですね。次の作品は、レジデンスでの作品として印象深いものをあげてくださったのでしょうか。

城戸:この作品は元々、原型は韓国のレジデンスで作ったものです。この時も最初作ったのは韓国では再開発が進んでいて、新しいモダンな家に建て替えられる中で、昔ながらの瓦屋根の民家がガンガン壊され、どんどん消滅していっていると感じたので、都市の表面の形が変わっていくイメージを受けて作りました。当時、韓国の再開発で流行していたのは、瓦屋根ではなく、屋上で洗濯物を干せるような2階建て以上の建物でした。

そこで、Googleマップのように上から撮影したような視点で、建物表面だけの形を抜き出して、テグスで吊るした作品などもつくりました。誰かが部屋に入ってくると人の風圧で揺れるんですよ。そんな記憶の中にしか残っていない、不安定な風景みたいなものを作っていました。

城戸:そのあと、東日本大震災があって、津波による被害もありましたよね。現地からの中継映像で、屋根が流されていく姿を見たときに作品と現実のイメージがあまりに重なりすぎて「これは、もうあの作品は出来ないかも」ってその時は思いました。

でもまさにその後に福島の「会津漆の芸術祭」に誘っていただいて、そこでもう一度これをやることになりました。自分でも不安があったんですけど、新しい形で再制作ということで屋根の作品を展示したんです。そうしたら、記憶の中にしか残っていない風景、不安定な風景みたいなことに関してすごく皆さん共感してくださって、むしろこちらが勇気づけられました。

――現実の方が、自分の思いより先に行ってしまうことってありますよね。

城戸:住んでいらっしゃる人にとっては、それまで日常風景で見ていたものが、一瞬で変化してしまったわけですからね。すごいことです。

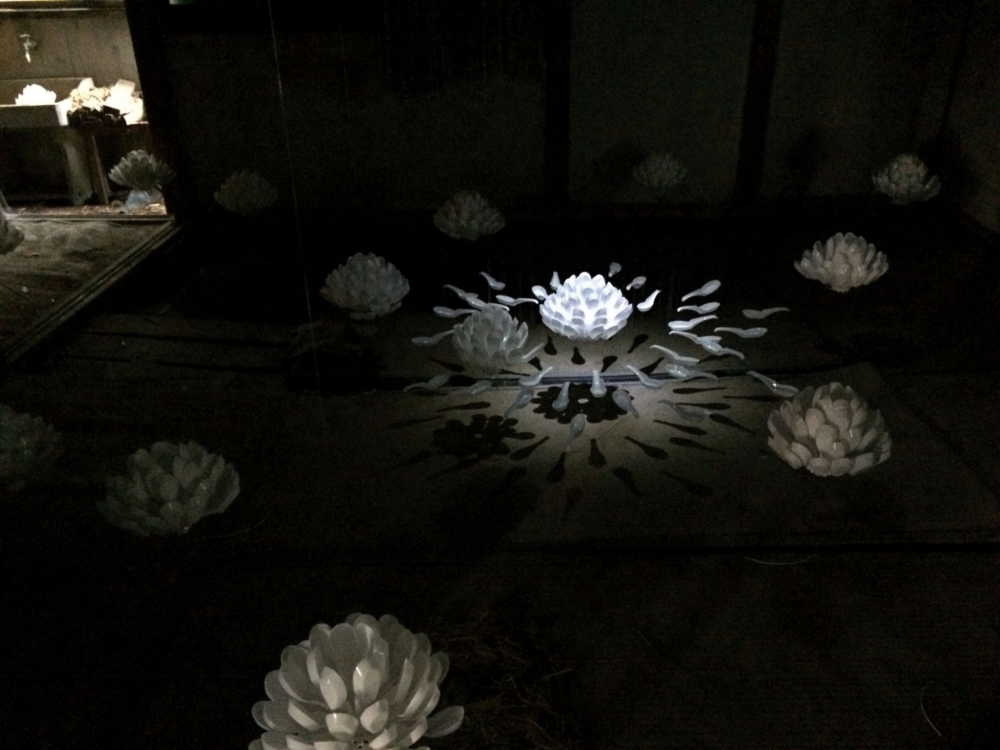

城戸:これは京都の「木津川アート」で作った作品です。ラーメンのレンゲってあるじゃないですか。

――はい、あのスープをすくう食器ですね。

城戸:あれで蓮花の花を作り直して、天井からテグスで吊り下げました。作ってみて、レンゲの花が思ったより美しく出来たことに驚きました。

――この作品には、どういうコンセプトで制作されたんですか?

城戸:部屋の中に配置した一つ一つの花の高さを合わせることで、人間の脳が勝手に架空の水面を意識するというものです。ありもしないものを勝手に補完して見てしまうという作品なんです。

この作品は廃屋で展示して、畳なんかボコボコに凹んだりしているんですけど、その上に架空の水面を作ると、その水面は脳の中で勝手にフラットになります。人の心の中では、水面だから。その面白さもありました。

あと、言葉の意味って日々使っていると、失われていくじゃないですか。レンゲも本当は蓮の花びら、蓮華(れんげ)に似ているからレンゲなんだけど、そんなこと考えながらラーメン食べないないじゃないですか。だけど、レンゲを使って形を作り直すことで、次にレンゲを見たときに、ちょっと楽しくなる、ちょっと笑えるというか。あ、レンゲは蓮華なんだな、と、言葉の意味を一瞬取り戻す。そのあたりがこの作品の面白いところだと思います。

「lotas eater」という英語のタイトルもつけたんですけど、ハスの花を食べると記憶を失うという、ギリシャ神話か何かから来ている話があって、別バージョンの作品にこのタイトルをつけました。

――続いては、こちらの「歌が忘れられるとき」ですね。

城戸:これは、群馬の「中之条ビエンナーレ」で制作発表しました。この時は会場が廃校になった小学校の音楽室なんですよ。周辺に住んでいる方たちは、ほぼそこの卒業生なんです。もちろん、廃校になる前までのですが。15年前に廃校になったから、皆さん校歌を忘れている。

で、人はどのように物事を忘れていくかというところに興味があったので、そのあたりのリサーチとして、一人一人に校歌を歌っていただいて、一人一人別々に録音して、それを重ねて編集することで、合唱みたいになるんですけど、みんなが覚えているところは普通の合唱みたいになるんですけど、みんなが忘れているところはあやしい感じになります。

面白いのはみんな同じところを忘れるんです。あやしいところはみんな「ふふーん、ふーん」とかハミングになっていて、歌の覚えているところと、忘れているところのギャップとかが面白くて。こういうふうに、校歌って歌う機会がなくなると忘れてしまい、あっという間に失われていく。

その地域の人たちが共通してある種のノスタルジーを持てる歌ではあるんだけど、歌う機会は無くなったら「歌ってください」と言われるまで、自分が覚えているか忘れているかも意識していない。昨今のことを考えると、国歌も似たような構造になっているというか。私たちは何を忘れて何を覚えているか。小学校の校歌ってわりと皆覚えているけど、中高って忘れがちというか。それは小学校には6年間通っていたこともあるんですけど。

――一般的に、年齢が小さい方が、記憶力がいいということもあるかもしれませんね。

城戸:学校に太鼓が置いてあって、この学校に残っていた太鼓だけでは足りなかったので、中之条町の中で別の学校が廃校になっていたのでそこからも借りてきて、スクリーン状に太鼓を組み上げて、そこに映像を投影することで、抜け落ちている感じを表しました。一つのものがバラバラになっているのを、無理やり再構成しているようなところを表現しました。

この太鼓に接触スピーカーを当てて、太鼓自身が音を発している状態にしています。太鼓は楽器なんで、かなりきれいに響いて。この赤い緞帳(どんちょう)は卒業式とか校歌が歌われる場面を意識して自分で縫ったんですけど、みんな元々あった緞帳だと思ってしまって(笑)まあ、それはそれでうまく出来たと思っています。

――破綻がないというか。

城戸:次の年、運動会で最後に旗を持って踊っていたというのがあって、旗を探したりとか、みんなで踊ってもらったりとかいうのをやって、その作品を見た人から「依頼人のいない探偵ナイトスクープ」って言われて(笑)。そうだな、私のやっていることってそうかもしれない、と思いました。

――きのこアイテムの「MUSHROOM_ROOM」としての活動についてもお聞かせください。あれは服飾でしょうか? 何のカテゴリーになりますか?

城戸:布雑貨です。布と決めているわけではないんですが、なんとなく布が多くなっています。

――きのこ雑貨の「店」でいいんでしょうか? ピッタリくる表現があれば。

城戸:布きのこ雑貨のデザイン活動……難しいですよね、こういうのって。作家活動。デザイン、販売。

――とりあえず、デザイン・販売活動とでもしましょうか。どういった点がファインアート活動とデザイン活動とでなにか違うポイントがあると思われますか。

城戸:アートだからと言って別に経済活動にならないわけではないですし……きのこに関しては、元々最初にドクツルタケを見に連れて行ってもらって、目に見えないものがある時急に現れて、っていう、それはよく考えたら作品でやっていることと同じかもしれないけど、意識されていない部分に、何かすごいものがあって、それがある瞬間何かのきっかけで私たちがたまたま目にすることができるっていう衝撃みたいな。自分達が知ってるけど、知ってる風景の中に知らない風景が眠っていることから衝撃を受けて始めたんですけど。だから共通点はそんなところかな。

――つまり、基本は同じで、表現手法が違うだけということでしょうか。

城戸:要するに「きのこ」そのもの自体が面白くて楽しいから、こちらも純粋に表現する喜びというか、絵を描くなどの「手の喜び」みたいなところをやっているのはありますね。描く喜びというのは純粋に手が喜ぶという楽しみがあるじゃないですか。そちらの方がどちらかというとデザイン活動としてはメインなのかな。

ファインアートとしてやっている方は、どちらかというと面白いものを見つけたり考えたりする、その「考えることの喜び」みたいな部分の方が大きいかなあ……その考えたことを実現するために、頑張って手を動かして、モノとして出現させているというところがあるかと思います。順番が違う? って感じなのかなあ、きのこの方は要するに「きのこって、めっちゃ面白いやん」「かわいいやん」「形も最高やん」っていうのをストレートにそのままやってみてる感じです。自分の中では、ワンクッション入ってない感じ。

――コロナ禍の影響を教えて下さい。どの活動も、影響を受けたと思うのですが……

城戸:物理的に遠くに行けなくなったというのが実際、かなり大きい影響としてありました。海外も今は非常に行きづらいですしね。今後緩和されてくると思うんですけど。だからその時何を考えたかというと、今までは距離として離れた場所に行って、新しい経験をすることで新しい着想を得る、というふうにやってきたけど、じゃあ今行けないとなったら、行けるところで、例えば「時間を遡る」とか、距離じゃなくて違うものでも違うところに行けるんじゃないかな、って思いました。例えば京都にいたとしても、100年前の京都のことを考えるとか。

城戸:コロナ禍になった後に、映像作品を1つ制作しました。フランスのアーティストの友達が住んでるロシフォールっていう街に、その街出身の130年くらい前のフランス人の作家がいるんですね。その人は、海軍の仕事で日本に2年間くらい住んでいた。京都とかにも来たし、長崎にもいて、女と同棲したり(笑)現代の目線で言うとコンプライアンス的にダメなところも多々あるんですけど、彼はとても猫好きな作家で、東洋から猫を連れて帰って、ロシフォールで飼ってたっていう話があって、ロシフォールの人たちは、今でもロシフォールに住んでる猫は東洋の猫の子孫だと思っている、という話を聞いたんですよ。これは面白い、と思ったんです。

私とその友達は、今、お互い行き来できず遠くに離れている状態なんだけど、この二人の住む場所を偶然結びつけてくれる一人の作家を使って、130年前に彼が東洋の猫をロシフォールに連れて帰ったという事実を軸に、お互いの住んでいる街で、猫を探す。そしてその猫を中心にした話を、お互いに文通みたいに交換していくというプロジェクトをやったんですよ。

そんな感じで、時間とか空間とかって遠くに行かなくても違うことを見つけるっていうことはできるんだろうなって思って。ちょっと今それを試しているところです。

それがまた今後の展開にもなるんだろうな、と考えています。今は、何をしていても、どこからでも「新しい遠くに行き方」を見つけようかな、という感じです。

原動力としては「遠くに行きたい」っていうのがまずありますが、それは場所かもしれないし、時間かもしれないし、考え方かもしれない。また、違うものに触れたい、新しい視点に触れたい。そんなことが出来るのであれば、いろんなやり方が見つけられるだろうなと思ってやっています。

――城戸さんならきっと見つけられると思います。本日はどうもありがとうございました。

城戸みゆきプロフィール

女子美術大学美術学部絵画科洋画専攻卒業。主にインスタレーション作品を制作している。滞在制作に多く参加して制作しており、日本国内のみならずフィンランドやオーストリア、韓国、アイスランド、ハンガリー、トルコ、ギリシャ、インド、中国など各地で滞在制作を行う。芸術祭等にも多数出展。また、きのこイラストレーター&デザイナーとしても活動しており、きのこ関連の書籍の挿絵を手掛けたり、雑貨ブランド「MUSHROOM_ROOM」を立ち上げるなど多方面で活躍している。

MUSHROOM_ROOM’S ROOM

https://minne.com/@mushroomroom

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)