京都が豪雨に見舞われた翌日、渡月橋のたもとにある福田美術館を訪ねました。現在、『若冲誕生~葛藤の向こうがわ~』と題した展覧会が、京都の嵐山にある福田美術館で開催されています。開催期間は2020年7月26日(日)まで。

コロナや豪雨の影響で厳しい状況での開催で、観たくてもなかなか出かけられないという方も多かったのではないでしょうか。幸運にも感染者の少ない静岡に潜んでいた私は、若冲の作品たちに逢いに行くことができましたので少しだけ展示内容をお知らせします。

この展示会の最大のエポックは、ポスターにもなっている初公開の作品「蕪に双鶏図」です。

「蕪に双鶏図」は、なんと制作から200年近く経った2019年4月にその真贋を確認したいと、その所有者から持ち込まれたものだそうです。

若冲が未だ30代の頃に描かれたこの掛け軸は、才気ほとばしる作品です。

卓越した構成力、細部まで虫眼鏡で視ながら描かれたようなディテール。枯れた蕪(かぶ)の葉っぱの穴から覗ける鶏の羽毛。どこか一箇所でも否があると、一瞬にして薄っベらいものに観えてしまう日本画で、この一幅には一点の濁りも非の打ち所もありません。

本当に30代でここまで描けたのかと、疑わしくもなるような力量を感じさせられます。ここまで流暢に作品を描き上げるためには、きっと多くの絵をじっくり研究し影響された上で、数千枚どころでは収まらない相当数の絵を描いたことでしょう。

そして驚くことに、この作品を描いていた頃の若冲は本業の青物問屋(要するに八百屋の卸)の経営に忙しかったはず。この頃の若冲は、いわばアマチュア画家だったわけです。ここに、『若冲誕生~葛藤の向こうがわ~』と題した展覧会の真意が視えてきます。

本業の青物問屋を投げ捨ててでも、絵を描くことに打ち込もうとした若冲の鬼気迫る思いと、父の死で家業を引き継がざる負えなかった現実の葛藤。

その葛藤を乗り越えて、終生絵を描きつづけ、晩年はその絵をもとに無数の仏像の制作監督をしたのだそうです。

本当にやりたいことを見つけやり通した若冲。見事な画家人生を謳歌し、そして今もなお多くの影響を与え続けている伊藤若冲に学ぶべきものは多いのではないでしょうか。

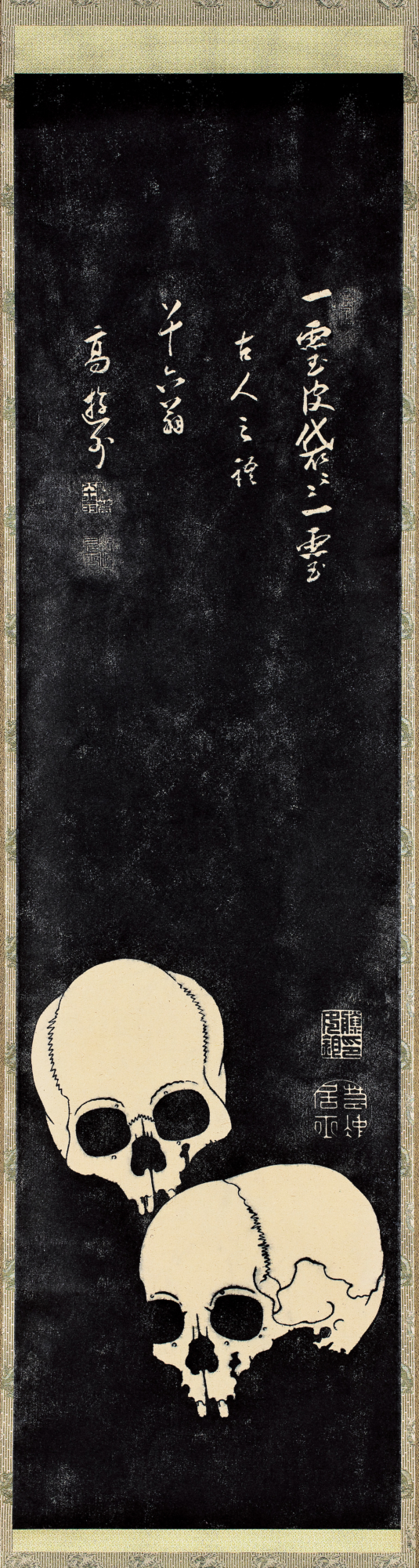

拓版画と呼ばれる技法で表現されたこの「髑髏図」という版画には、「売茶翁高遊外賛」「一霊皮袋 皮袋一霊 古人之語 八十六翁 高遊外」と書かれています。

若冲と交遊のあった売茶翁(ばいさおう)のことが書かれているようです。売茶翁は、

「僧の中には貪りの心を持ち、施しの多い信者にこびへつらったり、布施を求めてはかりごとをしたりする者もいる。それよりは、茶売りをしながら修業をする方がよい」

と喝破して、当時の宗教界の退廃を鋭く批判して市街や名所で煎茶を作り、教えを説いたそうです。その生き方が、人々の共感を呼んだのでしょう。諸行無常を感じさせる、迫力のある作品でした。

意外と思われる方も多いかと思いますが、実は伊藤若冲が広く知られるようになってまだ20年余りです。日本がバブルに浮かれていた頃に、にわかに注目され始めて日本画ブームを再燃させる切っ掛けにもなったのが若冲でした。

さらに、世界に注目される現代美術の作家たちにも大きな影響を与えた画家としても再認識されるべき作家なのです。

若冲が40歳で画業に打ち込むために家業を離れた後に、青物問屋を引き継いだのが弟の伊藤白歳(いとうはくさい)でした。

忙しく家業を切り盛りしながらも、若冲に教えてもらいながら絵も描いていたといいます。そのためか、細部まで若冲の作風に似ていますが、ユニークな構図に若冲にも勝る大胆さを垣間見ることができます。白歳にとっての絵とは癒やしだったのでしょうか。

レディー・ガガも絶賛しているシューズアーティストの串野真也さんは、イタリアに学び、世界で評価されています。

彼もまた若冲の作品に魅了された一人。特に動物や鳥の作品から多くのインスピレーションを受けて、作品を作っています。200年の時を越えて、伊藤若冲が世界中のアーティストの中に生き続けている証拠でもあるのです。

諦めたように濁流を眺める川鵜を、若冲だったらどう描いたのかなと思いながら渡月橋を渡り、福田美術館を後にしました。

展覧会情報

展覧会名:「若冲誕生 〜葛藤の向こうがわ〜」

会期:開催中~7月26日(日)まで開催

開館時間:10:00〜17:00(最終入館 16:30)

一般・大学生:1,300(1,200)円

高校生:700(600)円

小中学生:400(300)円

障がい者と介添人1名まで:700(600)円

※( )内は20名以上の団体 料金

※幼児無料

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)