張子作家まねき屋・大野博之さんと私との出会いは、1991年にさかのぼります。

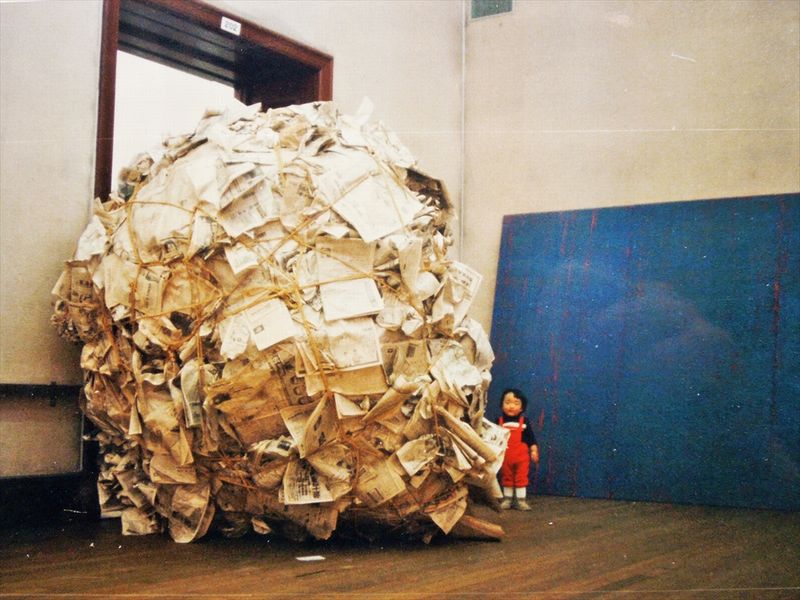

私が京都の大学に進学して1回生の時、京都市美術館でほぼ毎年行われていた「京都アンデパンダン展」にはじめて出展した時です。

仏壇にリアルな男根を祀った作品に出会い、強く印象に残りました。それが大野さんの作品でした。

大野さんの方でも私の作品、紙で脳をたくさん作って並べた作品を覚えていてくださって、その後京都アンデパンダン展の出展者名簿を見て案内状をお送りし(今に比べて、プライバシーがゆるゆるだった時代です)グループ展・個展などにご来場いただきました。(ちなみに京都アンデパンダン展は1991年を最後にいつの間にか終了しました)

京都の喫茶店で、男根について熱く語っていらしたのを覚えています。

そのさらに後、お互いきのこ好きだと分かって、一緒にきのこ観察に行ったりするようになった、という間柄です。

<まねき屋:大野博之さんインタビュー>

――これまで、どんな作品を作ってこられたのですか?

大野:張子は高校1年の時から作っていました。もの作りが好きで、張子の存在を知って、興味を持って趣味でちょこちょこ作るようになりました。

その後、大阪芸術大学で金属工芸に出会い、重量感がある素材の質感に魅せられて専攻しましたが、大学を卒業してしまうと設備がなくて、物理的に制作ができなくなってしまいました。

――金属は素材も重いし、特別な道具も要りますものね。

大野:卒業の少し前から、現代美術にかぶれ、数年は現代美術をする方向で、ハリボテでカラフルな作品を作ることを思いつきました。張子の延長みたいなことです。

大野:カラフルな作品がレコードのA面だとすると、男根の作品はB面です。もっとも、はじめはカラフルな男根も作りましたが、よりリアルな男根を作るようになりました。目鼻口から男根の生えたお面をかぶって来場者に突きつけたパフォーマンスもしました。

――突きつけられたらちょっと嫌でしょうね……

大野:大抵嫌がられましたね……

大野:はじめの頃から「自分も作品の一部」として被り物を被って作品の中にたたずむインスタレーションやパフォーマンスを混ぜたような形でしてきました。

大野:美術ではやりたいことをあらかたやり尽くした感があって、作るものがこれまでの再生産になってしまうのではないか、この先どうしようか、と考え、悩みました。

そんな時、金属で人間の耳を作っていた作家、三木富雄さんの急死と自分を重ね合わせてしまいました。自分もこのままリアルな男根を作っていても、大きくするか数を増やすかしかなく、かと言ってカラフル作品も大きな展望が見えない。

大野:そこでふと、昔やっていた張子を思い出して、露店をやりたくなりました。30歳頃のことです。気がつくと、張子でも美術と全く同じことが出来ていました。張子に興味を持ってくれる、あまつさえ買ってくれる。美術では感じられなかったライブ感が楽しくなりました。しかも露店だと朝から晩まで自分の作品に囲まれ、自分もその一部になれる。

「そうか、この方法があったか!」とはたと気がついてしまいました。

大野:自分の中では、美術のコンセプトが行き着いた先に張子がありました。ステージが上がったとでも申せましょうか。

大野:それまで単に趣味で調べていた宗教や民俗学、幽霊妖怪等の魑魅魍魎(ちみもうりょう)、コレクターでもあった郷土玩具の知識がダイレクトに役に立ったというのも大きかったですね。

大野:自分としては、高校生の時に戻ったようなものです。張子は思いのほかに反響があったもので、お客さんのニーズから種類が増えていきました。もともと妖怪が好きだったこともあって、妖怪のラインナップが増えました。ニッチでマニアックな張子だと、マニアなお客さんがダイレクトに反応して下さります。

――大野さんは、作る方はもちろんプロですが、売る方もプロなんですよね。

大野:露店の出店ははじめ、ゆるかったです。テキヤの免許を持たないでも出店できましたが、暴力団対策法でテキヤの免許が必要になりました。「私は暴力団員ではありません」という誓約書を書いて、露店商組合の方に面接してもらって。

――一般には誤解されがちですが、露店のテキヤさんとヤクザは本来別物です。免許はすんなり取れたのですか?

大野:最初は誰から面接を受けていいか分からなくて、電話してもたらい回しにされました。実際面接にこぎつけると、他のテキヤさんと店の販売品がかぶっていないからすんなり行きました。たこ焼きとかだったら他の人とかぶるので難しかったかもしれません。

――一方で、百貨店や雑貨店にも張子を出しておられますが、感じは違いますか?

大野:友達の友達からの紹介で、雑貨屋さんに置いてもらったのがきっかけです。知り合いから梅田ロフトなどにもつながりが出来まして。自分から営業したことはないですね。

――百貨店などでの出店に、やりやすさ、やりにくさはありますか?

大野:ダイレクトさにはちょっと欠けますね。露店では一対一のやりとりが楽しいですが、百貨店などでは露店とお客さんの層が違うので。ですが、色々な方と出会えて面白かったです。

――今後の見通しはどのような感じでしょうか。

大野:張子を続けていきたいです。商売として大きくするつもりはありません。一人でちまちまと作り、お客さんが途切れずに来てくださったらありがたいです。

当方の個人的な背景は抜きにして、楽しんでもらえればいいと思います。

――続けることが難しく、大事なことだといいますね。今日はどうもありがとうございました。

大野さんの張子は、一見ひょうきんだけど真面目な顔をしているのが多いように私は思っています。大野さんの制作姿勢や人柄が出ているのかもしれません。一部の張子は、ネットショップでも販売されています。ぜひサイトを覗いてみてください。出店情報も随時更新されます。

張子 まねき屋

http://hariko-manekiya.com/

その道の人たちには有名な、きのこブログも運営しておられます。大野さんと、きのこ対談もまたの機会にしてみたいです。

まねき屋のキノコblog

http://kinoko-nikki.hariko-manekiya.com/

最後に、大野さんからのメールをご紹介します。

40年ほど前に試作して居た物なのですが、目玉の起き上がり小法師と発想も形も全く一緒だな、と気が付いたので、ついでにお送りしてみた次第です。色々やってみたけど結局何も変わってなかったのだなぁと……

大野さんからのメール抜粋

![[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ](https://rakukatsu.jp/wp-content/uploads/2023/12/7cc8fa106dfae36f09bee0fca1f75c92.jpg)